ITサービスマネージャ 試験の過去問から見た特徴と対策

もくじ

午前 Ⅱ [午前2] 過去問の分析と対策

25問のうち、 自区分(ITサービスマネージメント)の問題は他の区分に比べて多い方 で、前年は13問、前々年は14問でした。

また、他区分の問題でも信頼性やネットワークなど、ITサービスマネージャとして知っておくべき内容が出題されます。

それと同じマネジメント系の問題として、プロジェクトマネージャの問題が3問ほど出題されています。

難易度に関しては、そんなに高くはありません。

というのも、 自区分(ITサービスマネージメント)の問題が “過去問題” 中心の出題だから です。今後もこの傾向が続くとは限りませんが、まずは過去問題を確実に正解できるようにもっていくことが最優先の対策になります。

label 関連記事

ITサービスマネージャ 試験

午前Ⅱ[午前2] ~25問の対策方法~

あとは、時間のある、いまの時期 (試験3ヶ月以上前) に ITIL® の学習を進めておくといい でしょう。

ITIL® に関しては午前Ⅱだけではなく、午後Ⅰや午後Ⅱでも必要な知識になるからです。

午後 Ⅰ [午後1] 過去問からみる特徴と解き方

ITサービスマネージャ試験の午後Ⅰ問題には次のような特徴があります。

- 基本は 時系列に話が展開 する

- 最初は、 サービス概要(システム構成、SLAなど) から入る

→ 午後 Ⅱ の 設問アの前半 と同じ - 図表が多い

- 計算問題が出題されることがある

- インシデント対応手順は毎年必ず出題される(だから覚えておく)

- 解答がかなり具体的 (問題文との関連性が強い)

ITサービスマネージャ 試験 午後 Ⅰ 問題の特徴

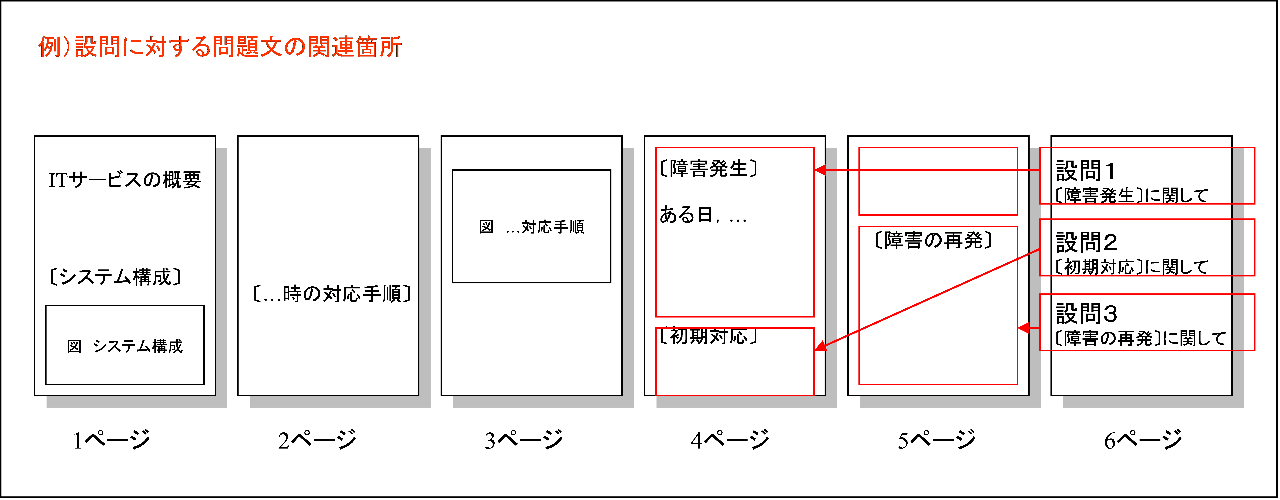

また、典型的な問題文の構成は図のようになります。

ひとことで言うと 「時系列に話が展開する」 という感じです。

もちろん全部ではありません。問題の種類によってはシステムアーキテクトやデータベーススペシャリストの午後Ⅰの問題のような特徴を持つものもあります。

label ご参考 システムアーキテクト 試験 午後 Ⅰ 問題の特徴

しかし、インシデントが発生したときの問題は、時系列に話が展開されますし、移行をテーマにした問題では、移行作業が時系列に説明されます。

したがって、基本はその形だと考えておくことといいでしょう。

加えて、インシデント対応手順が、ここ数年、毎年のように問題文中に登場 しています。

そして、”その手順が守られていないから対応に失敗する” というベタな展開も少なくありません。

計算問題が多いのも特徴の一つです。

稼働率の計算、回線使用率の計算など、過去問題で出題される計算問題を抽出して、問題文の “どの場所に書かれている” “どんな数値を使って計算している” のかは覚えておくといいでしょう。

計算問題は、問題文中にない数値を使うことはほぼありません。

したがって “数値の見落とし” さえなければ、普通に正解できるラッキーな設問 です。しっかりと準備をしておくことが必要ですね。

あとは、過去問題を解いて練習しているときに「解答例の中で使われている用語やフレーズが、問題文中で使われているかどうか?」をチェックして、自分の解答と比較してみるのが有効です。

抽象的にも答えられる設問に対して、かなり具体的な(つまり問題文中で使われている用語を使った)解答例になっている ことを確認しましょう。

そして、自分自身の解答もそうなるように練習しながら近づけていきましょう。

午後 Ⅱ [午後2] 論文問題 受験者別の対策

“業務経験ありで論文初挑戦の方” と “業務経験なしだが論文試験は得意な方” の闘いです。

このあたりは、 前回の記事 でも書いたとおりです。

したがって、自分がどちらのパターンなのかを認識して、自分の “弱い方” を補う戦略が重要になります。

業務経験ありで論文初挑戦の方

- 2時間で2,200字~2,600字程度書ける ようになること

- 問題文と設問への回答になるような事例を書くこと

- 具体的に書くこと

- 第三者に対して伝わるように、必要十分な要素(5W1Hなど)を入れる こと

1. に関しては “2時間手書きで書く練習” が、2. に関しては過去問題の把握の仕方(何を書かないといけないのか、どう書いてはいけないのか?)を理解するという練習が中心になります。

そして 3. と 4. に関しては、サンプル論文と自分の書いた論文を比べて、レベル感が同じかどうかをチェックするという練習になります。

最初の1区分は論文添削サービスを活用するというのも有効な手段になるでしょう。

業務経験なしだが論文試験は得意な方

[論文のネタ探し]

どんな問題が出題されているかを把握した上で、それに合致する事例を集めましょう。

日経SYSTEMSの記事等を片っ端から検索して、他社の事例に関する記事を読み漁るのも効果的 です。

その上で、自分が開発者やコンサルタントとして関わった企業の情報システムを題材に、そうした事例が適合可能かどうかをチェックします。

企業の経営を支える基幹系システムでないと厳しいので(書ける問題が限られてきて、かなり少なくなるので)、その場合は管理対象システムから創作していきましょう。

どこから対策するか?

[午後Ⅱ/午後Ⅰの過去問題を使った勉強法]

この時期、何から対策するのがベストなのか?

それは、間違いなく 論文対策 でしょう。

まず、論文試験が初挑戦の方は、論文を書けるようになるまでには時間がかかります。その点から、早い時期から着手が必要になります。

また、論文試験を得意としている方(他の論文試験に合格している方など)でも、ITサービスマネージャ試験の場合、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱ で問われる知識が、そんなに乖離していません。

このため、先に 午後Ⅱ でどういう問題が出題されるのか(何を書かなければならないのか)を把握できれば、午後Ⅰ の問題を解く練習の過程で「あ、この問題は、午後Ⅱ のあの問題の事例に使える。」と気付くことができることがあります。

そんな反応ができれば、午後Ⅰ そのものの問題文の記憶にも役立つので、まずは 午後Ⅱ の問題文の読込から始めるのがベスト ですね。

そして、ある程度 午後Ⅱ の問題文が把握できた頃から、論文を実際に書いてみる練習と並行して、午後Ⅰ の過去問題を使った練習にはいっていくといいでしょう。

午前Ⅱ は、自区分の問題数そのものが少ないので1か月前ぐらいから着手すれば、全然間に合います。

過去問題よりも、午後Ⅰ や 午後Ⅱ の役にも立つ “ITIL® の本” を1冊買って読むべことをお勧めします。

navigate_next

navigate_next

レベル2、レベル3の知識は大丈夫?

具体的な練習方法は次の機会に。

それまで、市販の試験対策本を使って学習を進めておきましょう。

label 関連タグ『定額制』

高度試験対策研修 KOUDO 初公開!

定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴

- 株式会社エムズネット代表。

大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格

-

- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)

- ITコーディネータ

- 中小企業診断士

- 技術士(経営工学)

- 販売士 1 級

- JAPAN MENSA 会員

オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba