システムアーキテクト 試験の過去問から見た特徴と対策

もくじ

午前 Ⅱ [午前2] 過去問の分析と勉強の進め方

午前Ⅱ試験の難易度は、応用情報技術者試験とさほど変わらない という印象です。

出題される区分は、自区分(システムアーキテクト)がおおよそ半分で、他区分の問題ではストラテジ系と情報セキュリティがそれぞれ 3~4問 出題されています。

したがって、自区分の問題 -> ストラテジ系の問題 -> 情報セキュリティ の問題を中心に仕上げていくといいでしょう。

label 関連記事

システムアーキテクト 試験

午前Ⅱ[午前2] ~25問の対策方法~

午後 Ⅰ [午後1] 過去問からみる特徴と解き方

システムアーキテクト試験の午後Ⅰ問題には次のような特徴があります。

- 階層化が1-2段階深い

- 図表が多い

- 解答は文中にある言葉を使うことが多い

- 販売管理の業務知識は少し難易度が上がる

システムアーキテクト 試験 午後 Ⅰ 問題の特徴

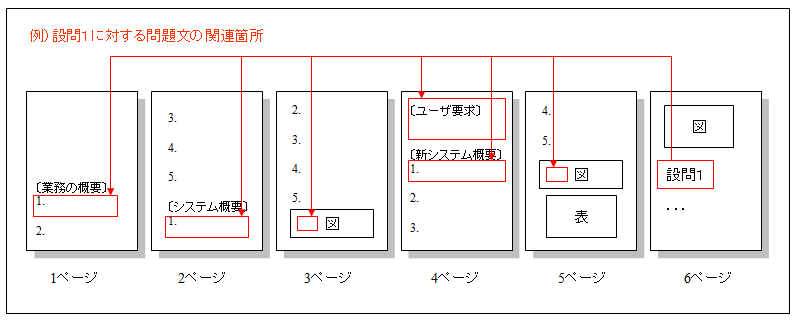

また、典型的な問題文の構成は図のようになります。

ひとことで言うと 「設問ひとつ解くための情報が、各段落に分散されている」 という感じです。

例えば、設問1で「受注に関して …」と問われている場合、受注に関する記述が、

〔業務概要〕の段落 のところ

〔システム概要〕 のところ

〔ユーザ要求〕 のところ

〔新システム概要〕 のところ

など、各段落に分散していたりするというわけです。 図 の中にも受注に関する記述があるときには、そこも関連してきます。

したがって、解答するときにも、 各段落の該当箇所を順次チェックしてから解答 します。そして設問1が終われば、同じように次の設問へと進めていきます。

少なくとも、このような問題文と設問の関連性を把握した上で、短時間で効率よく解答するにはどうしたらいいのかを考え、過去問題を使って練習する必要があるでしょう。

それが午後Ⅰ対策に対する考え方になります。

午後 Ⅱ [午後2] 論文問題のお作法と対策

午後Ⅱに関しては、 “論文初挑戦の方が非常に多い受験区分” だということは、 前回の記事 でも書いたとおりです。

したがって、次のような論文の基本的なお作法を会得することが最優先事項になります。

- 2時間で2,200字~2,600字程度書ける ようになること

- 問題文と設問への回答になるような事例を書くこと

- 具体的に書くこと

- 第三者に対して伝わるように、必要十分な要素(5W1Hなど)を入れる こと

システムアーキテクト 試験 午後 Ⅱ 論文問題のお作法

1. に関しては “2時間手書きで書く練習” が、2. に関しては過去問題の把握の仕方(何を書かないといけないのか、どう書いてはいけないのか?)を理解するという練習が中心になります。

そして 3. と 4. に関しては、サンプル論文と自分の書いた論文を比べて、レベル感が同じかどうかをチェックするという練習になります。

最初の1区分は論文添削サービスを活用するというのも有効な手段になるでしょう。

どこから対策するか?

この時期、何から対策するのがベストなのか?

それは、間違いなく 論文対策 でしょう。

システムアーキテクト試験の場合、午前Ⅱ、午後Ⅰで問われる知識と午後Ⅱで問われる知識は、ほとんどが別物 なので、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱは独立して学習を進めることができます。

そのため、仕上がるまでに時間がかかる、あるいは時間をかけた方がいいところから着手できるので、このような順番ですね。

navigate_next

navigate_next

レベル2、レベル3の知識は大丈夫?

具体的な練習方法は次の機会に。

それまで、市販の試験対策本を使って学習を進めておきましょう。

label 関連タグ『定額制』

高度試験対策研修 KOUDO 初公開!

定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴

- 株式会社エムズネット代表。

大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格

-

- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)

- ITコーディネータ

- 中小企業診断士

- 技術士(経営工学)

- 販売士 1 級

- JAPAN MENSA 会員

オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba