システムアーキテクト 午後Ⅰ(午後1)記述式 王道の解き方

情報処理技術者試験の高度系の記述式問題(午後Ⅰ、論述系以外の午後Ⅱ)は、試験区分によって、速く解くための “解答手順” が異なります。そのため、いくら他の高度試験に合格しているからと言って、その “解答手順” が他の試験区分に通用しない可能性があるのです。過去の成功体験が、必ずしも次につながらないということですね。

もくじ

システムアーキテクト試験の午後Ⅰの特徴

システムアーキテクト試験の午後Ⅰ試験には次のような特徴があります。

- 階層化が 1 ~ 2 段階深い

- 図表が多い

- 解答は文中にある言葉を使うことが多い

- 販売管理の業務知識は少し難易度が上がる

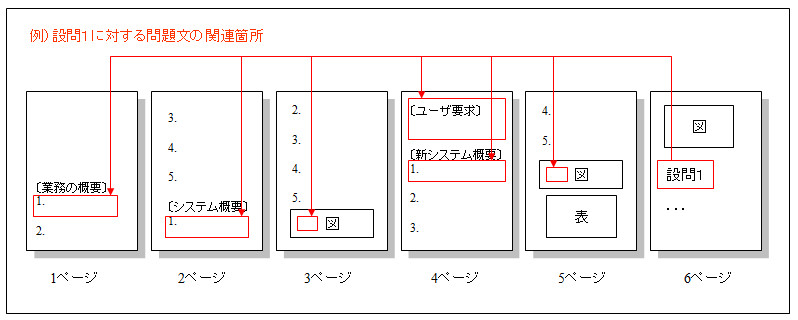

また、典型的な問題文の構成は図のようになります。

問題文を見てみると明らかなのですが、「 1 、 2 、 3 」や、(図にはその下の階層を書いていませんが)「 ① ② ③ 」が使われていることが多いのが、システムアーキテクト試験の最大の特徴です。つまり、問題文がしっかりと体系化されていることが多いのです。

別の言い方をすると 「箇条書きされている」 というわけです。

基本的にはそれが段落ごとに説明されているだけで、時系列に並んでいることは少なく、しかも設問を解くときには段落横断的に記述個所を探し出さなければならないという特徴をもっています。

箇条書きされている部分は、目的なく読んでしまうと瞬間的には記憶に残りにくいので(暗記行為になります)、前から順番にただただ読み進めていくだけだと…読んで忘れて、読んで忘れてを繰り返すことになってしまって、設問を解くときに、もう一度同じところを読み直さないといけなくなります。つまり時間がかかってしまう。

そのため、問題文を無駄に読む時間を減らすためには、問題文のどこに何が書いているのかをチェックするだけで、細部に目を通すのは「設問に解答する」という目的を持った後の方がいいのです。

そういう読み方になっているのかどうかをチェックしてみてください。

システムアーキテクト試験の午後Ⅰを短時間で解答するための王道の解き方

こうした問題文の構成から、短時間で解答を得るための手順としては次のようになります。

- 段落横断的に問題文を読む

- 文章よりも図を先に目を通す

- “数字” 、 “テーブル(ファイル)名” 、 “属性” にはマークしておく

1. 段落横断的に問題文を読む

まずはこれ。段落横断的に問題文を読むようにしましょう。

システムアーキテクトの問題は、例えば、設問 1 で 「受注に関して…」 と問われている場合、受注に関する記述が、 〔業務概要〕 の段落のところと、 〔システム概要〕 のところ、 〔ユーザ要求〕 のところ、 〔新システム概要〕 のところなど、各段落に分散していたりするというわけです。図の中にも受注に関する記述がある時には、そこも関連してきます。

したがって、「問題文を最初から最後まで読んでみて、その後設問に目を通す…」というオーソドックスな解き方の場合、「問題文を最初から最後まで読む」という時間が無駄になる可能性がでてきます。

それよりも、階層が深いので、各段落タイトル、その中の( 1 )、( 2 )などのタイトル、図表名(図表の意味)などを確認するにとどめておいて(それ以上の細部は読まずに)、設問を確認するのがベストです。

そして、個々の設問に解答する時には、確認済みの各段落の該当箇所(例えば、どこに「受注」に関する記述があるのか?)の全てに目を通してから解答します。あちこちに分散している内容を串刺しでチェックするという感じですね。

後は同様に、設問一つ一つを順番に解いていけばいいでしょう。

注意しないといけないのは、「箇条書きされている部分を目的なく読んでしまうと瞬間的には記憶に残りにくい」ということです。前から順番にただただ読み進めていくだけだと…読んで忘れて、読んで忘れてを繰り返すことになってしまって、設問を解くときに、もう一度同じところを読み直さないといけなくなります。これが「時間がかかる」原因なんですね。

そのため、(繰り返しになりますが)問題文を無駄に読む時間を減らすためには、問題文のどこに何が書いているのかをチェックするだけで、細部に目を通すのは「設問に解答する」という目的を持った後の方がいいのです。

文章よりも図を先に目を通す

システムアーキテクトの問題には、図が多いものもあります。そういう問題では、文章よりも先に、図に目を通しましょう。

そもそも “図” は 「文章だけでは伝わりにくいから、 “視覚に訴える目的” で準備されているもの」 ですよね。ほら、打ち合わせでも図表をベースに説明しますよね。提案などの場合でも「とりあえずこちらが全体図です。ご確認ください」と言って、話を始めたり、質問を受けたりしていると思います。それって、文章だけでは理解しにくい可能性があるからですよね。

したがって、図があれば「文章よりも先に見る」ようにして、その後で図に対応付けて文章を読みましょう。その後に、図と対応付けながら文章を読めば、理解も早まるし深くもなること間違いありません。(目的無く読んで忘れることもなく)、目的があるので記憶しやすくなるからです。ぜひ、実践してみてください。

“数字” 、 “テーブル(ファイル)名” 、 “属性” にはマークしておく

問題文にマークするところも決めておきましょう。段落横断的に読む場合は、最初に熟読した時ですね。

具体的には、 数字” 、 “テーブル(ファイル)名” 、 “属性” です。

システムアーキテクトの解答は、基本、問題文中にあります。だから「解答する」というのは 「問題文中から探し出す」 というアクションになるのがほとんどです。そのため、解答に 数字” 、 “テーブル(ファイル)名” 、 “属性” などを含めないといけない場合、探し出すのに案外時間が掛かります。

そこで、最初にマークしておき、できれば連番などを振っておくと、解答時に探し出す時間が画期的に短くなります。

例外

システムアーキテクトの問題の中には、階層がそれほど深くない問題(( 1 )、( 2 )などが問題文にないケース)もあります。あるいは〔 〕の段落タイトル以外に、( 1 )や( 2 )にタイトルがついてないケースなどもあります。そういう場合は、「どこに何が書いているのか?」を把握するために、多少は問題文を読まなければならないでしょう。

また、問題文の段落タイトル(〔 〕で囲まれている)が設問にも記載されていて、それが設問 1 から順番に並んでいる問題もたまに出題される可能性もあります。ちょうど、プロジェクトマネージャや IT サービスマネージャの問題のような構成です。

その場合は、プロジェクトマネージャや IT サービスマネージャの典型パターンの解き方が解きやすいこともあるので、そうしたイレギュラー(この試験としては例外的な問題構成)な問題の場合に、少しでも解きにくさを感じたら、すぐに、他の試験区分の解き方にスイッチすることも大切です。

ひとつの解き方に固執することなく、その都度、柔軟に対応しましょう。

label 関連タグ『定額制』

高度試験対策研修 KOUDO 初公開!

定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴

- 株式会社エムズネット代表。

大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格

-

- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)

- ITコーディネータ

- 中小企業診断士

- 技術士(経営工学)

- 販売士 1 級

- JAPAN MENSA 会員

オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba