プロジェクトマネージャ試験 7月は午後Ⅱ論文対策をはじめよう|2023年度

7 月です。 試験まで残り 3.5 か月になりました。

いよいよ企業で開催される “本格的な試験対策講座” が始まります。 受験申込も始まるので(インターネット受付 7 月 7 日から)、合格を強く願っている人は … 一段ギアを上げていきましょう! いまいちモチベーションが上がらないという人は、早めに申し込むのも一つの手。 そこそこ高額な受験料を支払うことで、やる気になるかもしれません。

もくじ

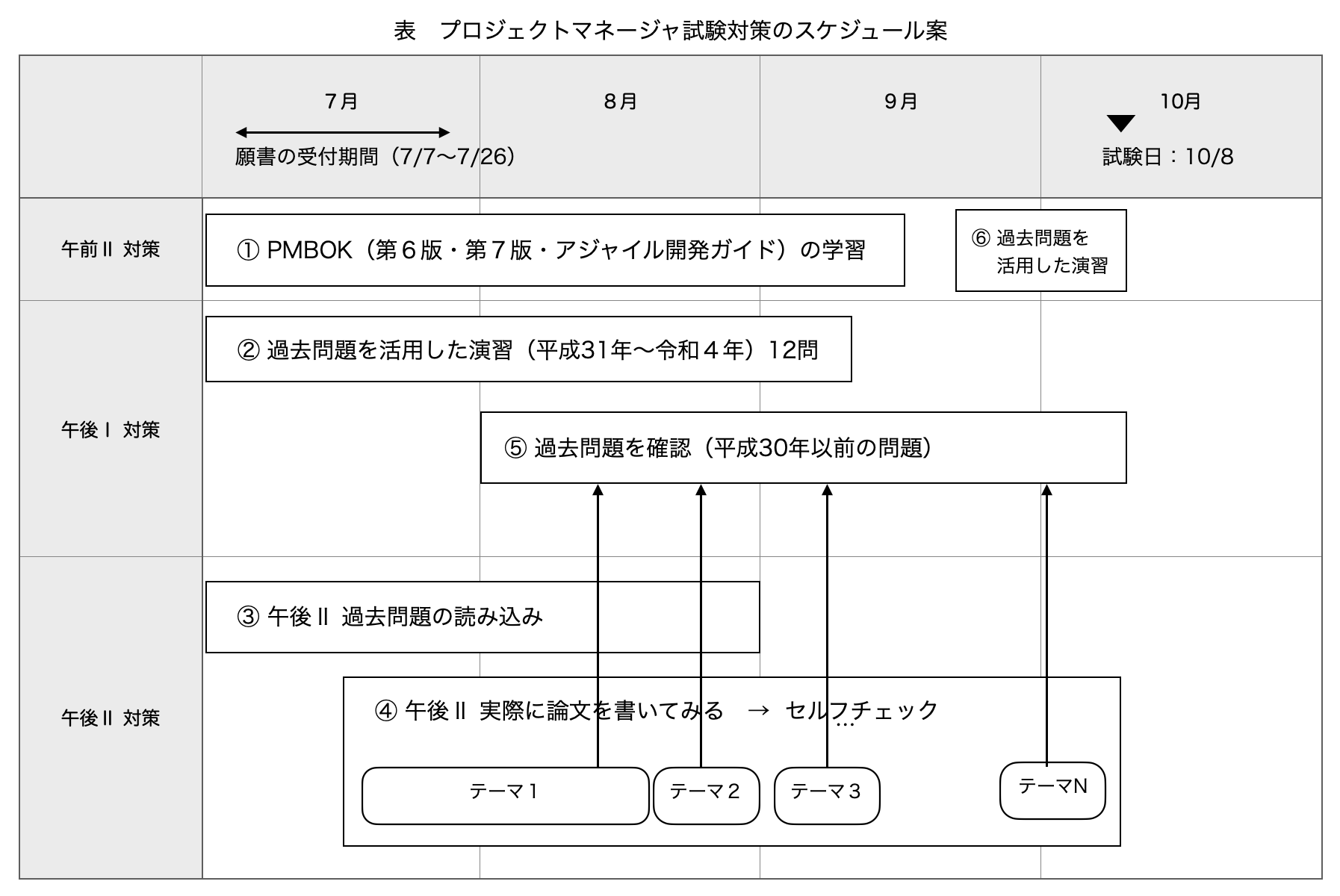

全体スケジュールの確認

前回、令和 4 年 秋期試験での傾向をお伝えしました。 その傾向を踏まえて、全体スケジュールの確認と微調整を行いましょう。 王道のスケジュールで良いのか否か。 この記事で確認ください。

info 学習スケジュールに関する記事

記事にも書いている通り、この試験区分は午後Ⅱの学習から始めるのがベストだと思っています。 未経験者の場合は注意が必要ですが、経験者の場合は午後Ⅱの学習からの方が絶対に効率がいいと思います(後述)。

7 月から学習を開始する人

上記のスケジュールや王道の対策を見ながら秋の合格に向けて開始している人は、上記のスケジュールに沿って学習を進めていけばいいでしょう。 しかし、企業での本格的な試験対策が始まる 7 月から対策を開始する予定の人は(これまで、ちょっとやる気にならなかった人を含む)、次のような線引きで合格を狙いましょう!

1 PMBOK®(第 6 版・第 7 版・アジャイル開発ガイド)の学習

まずは最低限の知識の確認です。 次の知識は大丈夫でしょうか?

- looks_one PMBOK®(第 6 版)

- 予測型(ウォータフォール型)のプロジェクト管理

- looks_two PMBOK®(第 7 版)

- すべての開発プロジェクトに通ずる原理・原則

- looks_3 IPA の公表資料等

- DX の基礎知識、アジャイル開発に関する知識

すべて “yes” なら問題ありません。 すべて経験済みならなおいいでしょう。

しかし、「え? 何これ?」という人や、「聞いたことがあるけど、内容は知らないな … 」という人は、ここからのスタートです。 まずは最低限の知識の補充から始めましょう。

どの参考書を使っても、同じように書いているはずです。 まずはここから。 ちなみに、筆者のブログでは、より具体的なことに言及しています。

アジャイル開発版 情報システム・モデル取引・契約書 | 三好康之オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba

2 午後Ⅰ対策:過去問題を活用した演習(平成 31 年~令和 4 年) 全 12 問

前回の記事に令和 4 年 秋試験の傾向を書きましたが、午後Ⅰ試験は、いよいよ 3 問とも DX 関連の問題になっていました。 令和 5 年の試験では、従来型のプロジェクトの問題が再出題されるかもしれませんが、令和からの傾向では DX 関連の問題を優先するのが王道です。

プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅰ試験で DX 関連の問題が出題されたのは平成 31 年からです。 令和 4 年までの 4 年間、(全ての問題が DX 関連というわけではありませんが) 12 問を優先して( 1 問 45 分以内に)解けるようにしましょう。

そして、参考書や IPA 公表の資料等に記載されているアジャイル開発の特徴を再確認して、体系的に覚えましょう。

なお、午後Ⅰ試験対策に着手するタイミングは、令和 4 年の出題傾向を踏まえて「王道の対策」からカスタマイズしています。 というのも、午後Ⅱは現状予測型のプロジェクトが中心なので、午後Ⅰとはあまり関連性がないからです。 そういう意味では、どちらから開始しても構いません。

また、具体的にやるべきことも確認しておきましょう。 次のような進め方がベストだと思います。

- 過去問題を、時間を計測しながら解いてみて、解き終わったら答え合わせをして解説を読む

- その後、解答速度が遅いのか、知識がないのか、何かしらの課題を見つける

- 課題を改善する(速く解く方法を考える、知識を補充するなど)

そして、知識の補充は参考書等で行い、速く解く方法を考える時には下記を参考にしてみてください。

info 午後Ⅰの対策に関する記事

3 午後Ⅱ:過去問題の読み込み

午後Ⅱ対策のスタートは、午後Ⅱの過去問題の読み込みです。 何が問われるのか? どういうレベルが問われるのか? を把握して、本番試験で「読み間違い(誤解)」をしないような練習が大切だからです。 問題文の「読み間違い(誤解)」は致命的ですからね。

初見だと、自分の経験だけでの判断や、自分の経験と同じであってほしいという願望によって「読み間違い(誤解)」を起こす確率が上がります。 経験的に、かなり多いです。 ただこれは、練習中に一度すり合わせするだけで、容易に払しょくできるのです。 まったく痛くなくて体にも悪くない予防接種のようなもの。 メリットしかありませんから、ちゃんとやりましょう。

4 午後Ⅱ:実際に論文を書いてみる

そして、全体スケジュールにも書いてあるように … そろそろ論文を書いてみましょう。

最初のテーマは、 “人” すなわち “ステークホルダ” に関する過去問題がベストでしょう。 人をテーマにした問題は、予測型プロジェクトでも、アジャイル開発のプロジェクトでも、さほど変わりません。 プロジェクトマネージャがプロジェクトメンバを含むステークホルダと関係をもちながらプロジェクトを推進するのに変わりはありませんからね。

チーム編成、チームの管理、チームの育成などは、過去問題で合格論文に仕上げることを目指しながら、「それがアジャイル開発ならどうなるのか?」を考えて、そのパターンも部品化していると万全でしょう。

ただその時に、両者がどう違うのかを把握しなければなりません。 それゆえ、上記の 1 や 2 と並行して進めると良いと思います。

その上で、参考書等を使いながら第 6 版でいう「資源マネジメント」、「ステークホルダマネジメント」、「コミュニケーションマネジメント」に関する知識を整理しましょう。

7 月はここまで

7 月はここまでです。まずはここまでやっていきましょう!

label 関連タグ『定額制』

高度試験対策研修 KOUDO 初公開!

定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴

- 株式会社エムズネット代表。

大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格

-

- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)

- ITコーディネータ

- 中小企業診断士

- 技術士(経営工学)

- 販売士 1 級

- JAPAN MENSA 会員

オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba