プロジェクトマネージャ試験 論文対策【午後Ⅱ[午後2]】残り3週間ですること

1. 大きく理解する

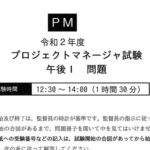

まずはプロジェクトマネージャの論文試験のポイントの理解の確認です。どの試験でも、細かい部分を理解するとともに、常に、大きくとらえておく必要があります。プロジェクトマネージャの論文試験の場合は、こうですね。

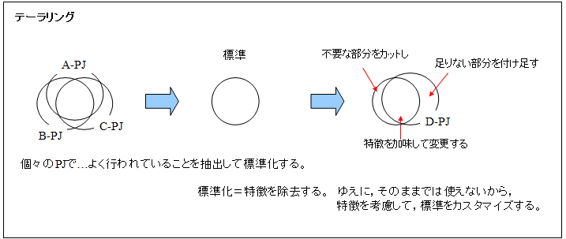

要するに、テーラリングが問われているわけです。

こう考えれば、なぜ設問アで「プロジェクトの特徴」が問われているかがわかりますよね。

それゆえ, “論文の中での表現” は次のようになるわけです。

例えば、

みたいな感じですね。

したがって、残り 3 週間、まずは次の 2 点を準備しているかどうかを確認し、まだ準備できていなければ早急に着手しましょう。

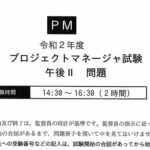

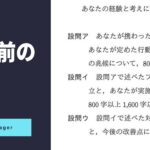

- 設問アで問われている最初の「プロジェクトの特徴」を 400 字で作成しておく

汎用的な部分を 300 字、プロジェクトの特徴を 100 字準備しておけばいいでしょう。そして、プロジェクトの特徴は複数パターンあれば万全です。 - プロジェクト標準の “数値” の確認

会社標準があればそれをしっかりと覚えておく。無ければ午後Ⅰの問題から抽出して疑似的に会社標準を作っておきましょう。

2. 過去問題の読み込み、予防接種、テーラリングのイメトレ

筆者のこれまでの経験(論文添削本数 2 万本以上、受講者 3 千人以上)から、ザックリ言うとプロジェクトマネージャ試験の受験生には、次のような特徴があります。

- プロジェクトマネージャ経験者が受験することが多い。ゆえに、原則経験者同士の競争になる

- 全区分の論文共通部分(具体的でかつ第三者に伝えるための要素を含めた表現にするということ)は、ある程度までは出来ている人が多い。

したがって、最も多い “不合格理由” は、 “題意に合っていない” ことと、 “相対的に表現が稚拙である” ことになると思っています(あくまでも筆者の経験からですが)。

それゆえ、まずは過去問題をしっかりと読みこんで、解説を確認し “題意” を正確に把握するという練習をしておきましょう。一度、勘違いだと認識できれば、試験本番での勘違いは無くなりますからね。ちなみに筆者は,その練習を “予防接種” と呼んでいます。

そして、プロジェクトの特徴(上記の 1. )を踏まえてと、標準(上記の 2. )をどのようにカスタマイズしたのか?を考えておきましょう。テーラリングですね。単純に、脳内だけで行うイメージトレーニングでも構いません。

後は、定量的表現、差分での表現、図表(スケジュール図など)を正確に文字だけで行う表現を意識して、固めていくことも忘れずに。他の受験生に、正確な表現で “差” をつけると考えましょう。

3. 新規問題(先端技術+ PoC 、アジャイル開発等)の想定

最後に、ある程度余裕のある人限定ですが、今年は「先端技術( AI、ビッグデータ、IoT )を導入するプロジェクト」、「 PoC 」、「アジャイル開発のプロジェクトマネジメント」が出題される可能性があります。

政府は DX 推進を全面に押し出してきていますし、PMBOK ® も第 6 版からアジャイル開発に言及してきているからです。平成 30 年 4 月に公表された新しい “システム監査基準” 及び “システム管理基準” でもアジャイル開発の監査が含まれており、実際に平成 30 年 4 月のシステム監査技術者試験では、午後Ⅱ論文試験で「アジャイル開発の監査」が出題されています。したがって、プロジェクトマネージャ試験でも想定しておいて損はありません。

これらの新規問題がテーマになる場合、これまでとの違い(基幹システムの開発プロジェクトや、一般的なウォータフォール型でのシステム開発との違い)が問われる可能性が非常に高いので、その観点を中心にチェックしておきましょう。

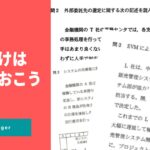

具体的には次のような資料に目を通しておくといいでしょう。

- PMBOK ® 第 6 版のアジャイル開発のポイント、もしくは「アジャイル実務ガイド」( PMI 刊行)

- システム管理基準(平成 30 年 4 月)のアジャイル開発のポイント(経済産業省)

- システム監査技術者試験の平成 30 年の午後Ⅱ問 1

- アジャイル領域へのスキル変革の指針『アジャイル開発の進め方』 ( IPA )

- アジャイル領域へのスキル変革の指針『アジャイルソフトウェア開発宣言の読みとき方』 ( IPA )

- アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」 ~ユーザ/ベンダ間の緊密な協働によるシステム開発で、DXを推進~( IPA )

- 「アジャイル実務ガイド」( PMI 刊行)

まとめ

ということで、残り 3 週間、きっちりと仕上げていきましょう!

プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱ論文試験では、受験生の頭の中にあること(知識や経験)に大差はありません。前述のとおり…経験者が多く,しっかりと勉強して受験する人が多いからです。

差が出るのは、題意を正確に把握することと、客観性のある正確な表現です。

出題者の意図を正確に把握し、自分の頭の中にあるイメージを、どうすれば正確に採点者に伝えることができるのか?そこをしっかると考えたうえで、再度、上記の視点でチェックしておきましょう。

label 関連タグ『定額制』

高度試験対策研修 KOUDO 初公開!

定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴

- 株式会社エムズネット代表。

大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格

-

- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)

- ITコーディネータ

- 中小企業診断士

- 技術士(経営工学)

- 販売士 1 級

- JAPAN MENSA 会員

オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba