基本情報技術者試験 とは ~難易度や過去問、勉強法、勉強計画など疑問に答えます

新制度試験の申込開始に伴い、詳細記事へのリンクを追加しました

もくじ

DX に必要なデジタル人材の基礎教養が詰まった国家資格

2023 年 4 月から IT エンジニアとしての登竜門から、 IT エンジニアも含めた「デジタル人材の登竜門」の資格として基本情報技術者は位置づけられました。

デジタル人材とは DX (デジタルトランスフォーメーション)を主導・実行する人材を指し、 DX で他の先進国に比べ日本が大きく遅れをとる中、日本でいま最も求められています。 経済産業省の調査では「 2030 年に IT 人材が 45 万人不足する」という結果もあり、デジタル人材の人口増加は急務です。

これに伴い、今までは IT 企業や社内 IT 部門に勤務する IT エンジニアが主な受験対象でしたが、これからは IT エンジニアも含め、ビジネス企業に勤務するビジネス職も対象になります。 DX は IT エンジニアだけでなく、事業構造や業務内容に詳しいビジネス職も IT を使って事業・業務革新を主導するため、基本情報技術者の試験制度の変更が行われたのです。

では、デジタル人材とは、どのようなことを知っていて、どのようなことができる人材なのでしょうか?

IT に詳しい人、ソフトウェアを駆使できる人、プログラミングができる人など、言葉が曖昧なだけに意見がわかれますが、国家として「これがデジタル人材に必要な知識とスキル」と定義されたのが基本情報技術者試験です。

統計など数学、アルゴリズムとプログラミング、コンピュータ、OS 、メディア表現、データベース、ネットワーク、セキュリティ、Web 、アーキテクチャ、開発手法、プロジェクトマネジメント、経営戦略、これら全てが基本情報技術者の試験範囲です。

それぞれの分野でどこまでが基礎なのか、それは、この資格が教えてくれます。

合格して、いま最も求められているデジタル人材として基礎教養があることを証明しましょう。

基本情報技術者はアドバイスをもらいながら仕事ができるレベル

では、基本情報技術者は具体的にどのようなレベルなのでしょうか?

試験を運営する経済産業省所管の IPA (情報処理推進機構) が、基本情報技術者に要求される技術者像を公開しています。

- 対象者像

- IT を活用したサービス、製品、システム及びソフトウェアを作る人材に必要な基本的知識・技能をもち、実践的な活用能力を身に付けた者

- 業務と役割

- 上位者の指導の下に、次のいずれかの役割を果たす。

- 組織及び社会の課題に対する、 IT を活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義に参加する。

- システムの設計・開発又は汎用製品の最適組合せ(インテグレーション)によって、利用者にとって価値の高いシステムを構築する。

- サービスの安定的な運用の実現に貢献する。

ポイントは

上位者の指導の下に、

というところです。 「アドバイスをもらいながら担当業務ができる」というレベルが基本情報技術者のポジションです。 まさしく「入門者」の資格です。

なお、基本情報技術者の上位資格である応用情報技術者の業務と役割には、「独力で次のいずれかの役割を果たす」とあり、これで一人前です。

さらに、その応用情報技術者の上位資格である高度情報処理技術者 (例としてシステムアーキテクト) の対象者像を見てみると、「情報システムについては開発を主導する者」とあるので、高度情報処理技術者が「上位者」に当たることがわかります。

どんな人が受験する? ~ IT エンジニアの人気上昇と連動

応募者数はコロナ禍で減少

IT エンジニアの人気が高まるにつれ応募者数は増え、令和元年度で年間 17 万人近くまで増加しました。 ただし、コロナ以降、応募者数は減少しています。

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験:統計情報より

応募者のうち学生と若手社会人が 7 割

IPA の統計情報によると、受験者の平均年齢は 26.1 歳(令和 4 年度 上期)、年齢別一覧によると、学生を含めた若手( 25 歳以下と想定)が約 7 割を占めており、まさに基礎をしっかり身につけようとしている方が受験しています。

平成 31 年度 春期・令和元年度 秋期より

ただし、これからは冒頭でも紹介したように、ビジネス職のリスキリング( Re-skilling 学び直し)需要が増えることが予想され、平均年齢はもう少し上がる可能性があります。

どんなことが問われる? ~技術だけでなくビジネス知識など幅広く必要

では、基本情報技術者試験では、どのような問題が出題されるのでしょうか。

一夜漬けでは太刀打ちできない広大な出題範囲

中分類だけで 23 項目あり、コンピュータサイエンス、プログラミングから経営戦略、法務まで非常に広範囲であり、また、それぞれの基礎が問われます。

基礎教養は一朝一夕で身につきません。 繰り返し学ぶことで身につきます。 初めて受験される方は腰を据えて、学習計画をたてることをオススメします。

| 分野 | 大分類 | 中分類 | 主に学ぶこと |

|---|---|---|---|

| テクノロジ系 | 1 基礎理論 | 1 基礎理論 | IT を支える数学の様々な理論 |

| 2 アルゴリズムとプログラミング | プログラムを考えるときに使う定番のアルゴリズムやデータ構造など | ||

| 2 コンピュータシステム | 3 コンピュータ構成要素 | コンピュータの中にある CPU やメモリなどの要素 | |

| 4 システム構成要素 | システムに必要なコンピュータや OS 、アプリケーションなどの要素 | ||

| 5 ソフトウェア | 主に OS の機能 | ||

| 6 ハードウェア | CPU やメモリなどに使われる電気・電子回路など | ||

| 3 技術要素 | 7 ヒューマンインタフェース | UI や音声認識など人とのインターフェース | |

| 8 マルチメディア | 音声や動画などのデータ処理方法 | ||

| 9 データベース | データベースの種類や操作方法 、設計方法など | ||

| 10 ネットワーク | データの伝送方法やコンピュータ同士の接続方法や接続の種類など | ||

| 11 セキュリティ | データを安全に管理する方法や守る仕組みなど | ||

| 4 開発技術 | 12 システム開発技術 | 要求、設計、テストなど各工程で行うこと | |

| 13 ソフトウェア開発管理技術 | システム開発の進め方や開発で使うツールなど | ||

| マネジメント系 | 5 プロジェクトマネジメント | 14 プロジェクトマネジメント | システム開発の QCD を管理する方法 |

| 6 サービスマネジメント | 15 サービスマネジメント | 稼働したシステムを安定運用する方法 | |

| 16 システム監査 | システムに不正がないか監査する方法 | ||

| ストラテジ系 | 7 システム戦略 | 17 システム戦略 | 中長期に必要なシステムの策定や予算管理など |

| 18 システム企画 | 開発するシステムに必要な要件の企画 | ||

| 8 経営戦略 | 19 経営戦略マネジメント | 経営戦略や経営分析と IT の活かし方 | |

| 20 技術戦略マネジメント | 戦略的に取り組む技術や投資、組織の考え方 | ||

| 21 ビジネスインダストリ | 企業の業務とそれに必要なシステムやパッケージ | ||

| 9 企業と法務 | 22 企業活動 | 企業の財務会計や組織構造、業務分析方法など | |

| 23 法務 | IT やシステム、開発に関連する法律や規格 |

科目 A 試験と科目 B 試験で出題形式が大きく変わる

試験には科目 A 試験と科目 B 試験があり、出題形式が大きく変わります。

| 科目 A 試験 | 科目 B 試験 | |

|---|---|---|

| 制限時間 | 90 分 | 100 分 |

| 出題内容 | 60 問出題 (四肢択一)

上記全分野から出題 |

20 問出題 (多肢選択)

アルゴリズムとプログラミング 16 問 |

| 合格基準 | 600 点以上で合格 / 1000 点満点 | 600 点以上で合格 / 1000 点満点 |

| 出題形式 | CBT 方式 | |

| 採点方式 | IRT 方式 | |

従来から大きく変わったのが科目 B 試験で、“アルゴリズムとプログラミング” 分野で出題の 80 % を占めるようになりました。 言わずもがなですが、プログラミング未経験者の方は “プログラムに慣れる” ことが必須です。

一方で、従来の午後試験で苦戦していた方には、試験範囲が全 11 分野から、たった 2 分野にグッと狭まったため、再受験・合格のチャンスが到来しています。

科目 A 試験と科目 B 試験の過去問題・サンプル問題からわかる特徴

では、科目 A 試験と科目 B 試験でどのように出題内容が変わるのでしょうか。

科目 A 試験の令和元年度までの過去問題(旧午前試験)は試験の運営元である IPA のホームページで公開されていることに加え、 60 問のサンプル問題も発表されました。

また新しく登場する科目 B 試験には過去問題がないものの、 20 問のサンプル問題が公開されています。

そこで科目 A 試験と科目 B 試験のサンプル問題をそれぞれ少し紹介しますので、ザッとご覧いただいてから、その特徴を解説します。

出典

基本情報技術者試験(科目 A 試験)サンプル問題セット

基本情報技術者試験(科目 B 試験)サンプル問題セット

基本情報技術者試験 科目 B 試験サンプル問題

科目 A 試験のサンプル問題と特徴

問 16

以下、科目 A の問題はすべて 基本情報技術者試験(科目 A 試験)サンプル問題セット より

インタプリタの説明として,適切なものはどれか。

- ア

- 原始プログラムを,解釈しながら実行するプログラムである。

- イ

- 原始プログラムを,推論しながら翻訳するプログラムである。

- ウ

- 原始プログラムを,目的プログラムに翻訳するプログラムである。

- エ

- 実行可能なプログラムを,主記憶装置にロードするプログラムである。

問 7

10 進法で 5 桁の数 a1 a2 a3 a4 a5 を,ハッシュ法を用いて配列に格納したい。 ハッシュ関数を mod( a1 + a2 + a3 + a4 + a5, 13) とし,求めたハッシュ値に対応する位置の配列要素に格納する場合, 54321 は配列のどの位置に入るか。ここで, mod( x, 13 ) は, x を 13 で割った余りとする。

| 位置 | 配列 |

|---|---|

| 0 | |

| 1 | |

| 2 | |

| more_vert | more_vert |

| 11 | |

| 12 |

ア 1 イ 2 ウ 7 エ 11

問 44

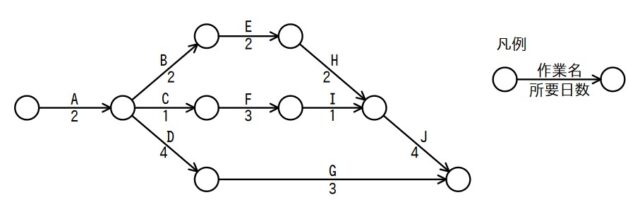

アローダイアグラムの日程計画をもつプロジェクトの,開始から終了までの最少所要日数は何日か。

ア 9 イ 10 ウ 11 エ 12

- 非常に幅広い分野から出題される

- 4 択から 1 つを選ぶ形式の問題が出題される

- 大きく分けて 3 つのタイプの問題がある

- 知識が問われる問題

- 計算が必要な問題

- 図解が必要な問題

- 過去問題から多く出題される

科目 A 試験の問題の特徴

IT を初めて学ぶ方にとっては最初の関門になるのが “出題分野の幅広さ” です。

深く理解しようとすると、たったひとつの用語だけでも書籍になってしまうほどなので、初心者はどこまで勉強すればよいか迷いがちです。 さらにそれが非常に幅広い分野で起こるので、 “広く浅く” 勉強するコツが求められます。

基本情報技術者試験受験ナビでは、初心者が疑問に思いがちな、

- なぜ、この技術が必要なのか( = 学ぶ必要がわかる)

- なぜ、この技術は動くのか( = 仕組みがわかる)

- どこまで、初心者に知識が必要なのか( = 掘り下げるレベルがわかる)

がわかるように、科目 A 試験の分野ごとに解説する連載がございます。 ぜひご活用ください。

info_outlineはじめて IT を学ぶ方向け科目 A 試験の連載

科目 B 試験のサンプル問題と特徴

問 5プログラミングの諸分野への適用

基本情報技術者試験 科目 B 試験サンプル問題 より

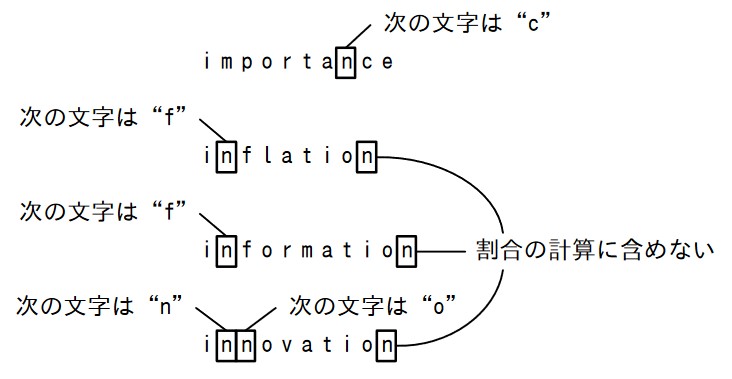

次のプログラム中のaとbに入れる正しい答えを、解答群の中から選べ。

任意の異なる 2 文字を c1 、 c2 とするとき、英単語群に含まれる英単語において、 c1 の次に c2 が出現する割合を求めるプログラムである。 英単語は、英小文字だけから成る。 英単語の末尾の文字が c1 である場合、その箇所は割合の計算に含めない。 例えば、図に示す 4 語の英単語 “importance” 、 “inflation” 、 “information” 、 “innovation” から成る英単語群において、 c1 を “n” 、 c2 を “f” とする。 英単語の末尾の文字以外に “n” は五つあり、そのうち次の文字が “f” であるものは二つである。 したがって、求める割合は、 2 ÷ 5 = 0.4 である。 c1 と c2 の並びが一度も出現しない場合、 c1 の出現回数によらず割合を 0 と定義する。

続きをご覧になりたい方はクリック

プログラムにおいて、英単語群は Words 型の大域変数 words に格納されている。 クラス Words のメソッドの説明を、表に示す。 本問において、文字列に対する演算子 “+” は、文字列の連結を表す。 また、整数に対する演算子 “÷” は、実数として計算する。

| メソッド | 戻り値 | 説明 |

|---|---|---|

| freq(文字列型: str) | 整数型 | 英単語群中の文字列 str の出現回数を返す。 |

| freqE(文字列型: str) | 整数型 | 英単語群の中で、文字列 str で終わる英単語の数を返す。 |

〔プログラム〕

大域: Words: words /* 英単語群が格納されている */ /* c1 の次に c2 が出現する割合を返す */ ○実数型: prob(文字型: c1, 文字型: c2) 文字列型: s1 ← c1 の 1 文字だけから成る文字列 文字列型: s2 ← c2 の 1 文字だけから成る文字列 if (words.freq(s1 + s2) が 0 より大きい) return else return 0 endif

解答群

- ア

-

(words.freq(s1) - words.freqE(s1)) ÷ words.freq(s1 + s2)

- イ

-

(words.freq(s2) - words.freqE(s2)) ÷ words.freq(s1 + s2)

- ウ

-

words.freq(s1 + s2) ÷ (words.freq(s1) - words.freqE(s1))

- エ

-

words.freq(s1 + s2) ÷ (words.freq(s2) - words.freqE(s2))

- アルゴリズムとプログラミング、情報セキュリティの 2 分野しか出題されない( 80 % はアルゴリズムとプログラミング)

- Python 、 Java など特定のプログラミング言語に則った問題ではなく擬似言語(情報処理技術者試験オリジナルの表現)が使われる

- 制御構文、関数、変数、クラスなどプログラミング自体の作法は求められる(プログラミング経験があると有利)

- 1 問あたり 1/2 ページ~ 1 ページのボリュームを 5 分で解けるスピードが必要

科目 B 試験の問題の特徴

従来と比べ、出題分野数と 1 問あたりの文章量が大幅に減少しました。 とはいえ、アルゴリズムとプログラミングをスピーディに解くには、より一層、基本的なアルゴリズムやデータ構造の知識や実装の仕方、プログラミング経験が求められます。 ここを攻略できるかどうかが合格の鍵です。

受験ナビでは初めてアルゴリズムとプログラミングに触れる方向けの連載をスタートしました。 試験範囲にある基本的なアルゴリズムとデータ構造を、擬似言語を使って丁寧に解説・実装します。

info_outlineはじめてアルゴリズムとプログラミングを学ぶ方向け科目 B 試験の連載

また、前述しましたが、 IPA からサンプル問題のフルセット(科目 A 試験 60 問 / 科目 B 試験 20 問)が公開されています。 受験の検討材料として他にどのような問題が出題されているか確認するだけでなく、さらに試しに解いてみると、参考書や教材選びに役立つでしょう。

| 科目 A 試験サンプル問題( 60 問) | 問題 picture_as_pdf | 解答 picture_as_pdf |

| 科目 B 試験サンプル問題( 20 問) | 問題 picture_as_pdf | 解答 picture_as_pdf |

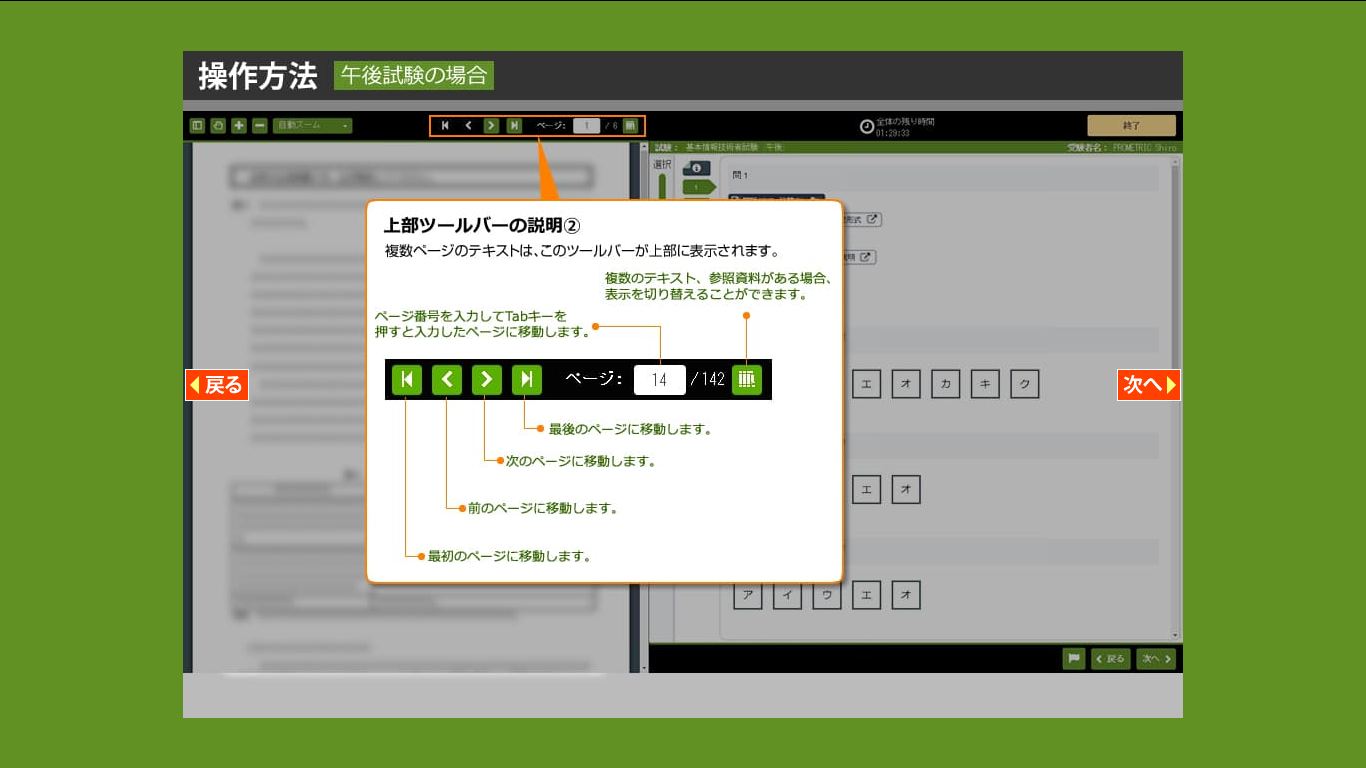

CBT (コンピュータ試験) 方式で受験する準備

コロナの影響で試験延期が続き、試験を運営する IPA は令和 2 年度から CBT 方式へ移行しました。

- 従来、紙で実施していた試験を CBT ( Computer Based Testing ) 方式に移行

- コンピュータ上で試験問題が表示され解答する形式

- 出題範囲と問題数は変更なし

- 全国の専用の試験会場と試験日を選んで受験

CBT 方式の移行に伴い、 IPA から申込の受付と試験会場運営を委託されていたプロメトリック社で、当日の受験の流れや試験会場のイメージに加えて、出題画面のサンプルが公開されています。

特に、科目 A 試験の計算問題や科目 B 試験のアルゴリズムとプログラミング問題は CBT 化の影響を最も受け、問題用紙にメモを書いたり、線を引いたり、バツをつけたりできなくなりました。 問題文に書くのではなく、手元のメモ用紙を使って解く練習をすると良いでしょう(試験会場にはメモ用紙と筆記用具が用意されています)。

科目 A 試験の免除制度を活用すると科目 B 試験に集中できる

科目 A 試験だけを本試験前に 2 回受験でき、どちらかに合格できると、 1 年間、何度でも科目 A 試験を免除できる制度があります。 試験を運営する IPA が認定したコースの受講費用が必要になりますが、活用して合格できると科目 B 試験に集中して勉強できます。

info_outline科目 A 免除制度に関する詳しいページはこちら

なお、スクールなどに通うタイプ以外にも、自宅で学べる e ラーニングタイプも選べます。

どれぐらいの難易度と合格率? ~ IRT に移行し、どうなる?

コロナ前の合格率は 25 % 程度でしたが、コロナ禍以降の合格率は 40 % 程度で推移しています。

ただし、これまで配点割合が決められていたものが、 IRT による採点に変わります。

info_outlineIRT に関する詳しいページはこちら

数多くの情報処理技術者試験 対策書籍を執筆する 三好 康之 さんは、この記事で IRT 方式を以下のように説明しています。

IRT とは、(簡単に言うと)試験で評価する際、受験者の実力をより正確に測って “まぐれ合格” の撲滅を目指す理論 になります。 具体的には、統計情報を利用して問題ごとの配点を変えたり、出題する順番を変えたりする方法です。

情報処理技術者試験では、現行の IT パスポート試験で採用されているほか、現行試験のような “絶対評価” になる前(平成 20 年)まで採用されていた方式です。

しかし、その詳細は公表されていないので、対策もなかなか難しいのですが … シンプルに「難しい問題に正解する!」ことを目標にすればいいと思います。

これにより、出題内容と問題の配点は試験により変わってしまうため、合格率は新制度の試験が始まってみないとわからなくなりました。

IT パスポート試験での IRT 導入後の合格率

ここで、一足先に IRT を導入した IT パスポート( i パス)試験の状況を見てみましょう。

令和 4 年 3 月度 IT パスポート試験 より

i パスは IRT の導入と同時に通年試験(いつでも受験できる試験)となったため、 IRT 導入前の平成 22 年度と比べて応募者数は 2 倍近く増加したものの、合格率は小幅の上昇にとどまっています。 このため、基本情報技術者試験でも大きく上下するとは考えにくいと言えるでしょう。

いつ受験する? ~ 通年試験となり受験者が日程を選べる

i パスが通年試験で応募者数が大幅に増加したことから、基本情報技術者試験でも従来の上期 / 下期試験と期間を区切った受験から通年試験となり、受験者が日程を選んで受験できるようになりました。

-

試験概要

- 受験時間

-

科目 A 試験と科目 B 試験を同日に受験

- 科目 A 試験 90 分

- 科目 B 試験 100 分

- 試験開始

- 2023 年 4 月 5 日から

- 受験場所

- 全国 47 都道府県の CBT テストセンター

申込時に日時と場所を選択 - 受験費用

- 7500 円(税込)

- 申込方法

- 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 マイページ より申込

- 合格発表

- 受験月の翌月中旬

(試験終了後、画面上で科目 A / 科目 B の科目評価点を表示) - リテイクポリシー(再受験)

- 受験翌日の 30 日後から再受験可能

(再受験申込は受験終了時刻から最長 1 日後から申込可能)

従来の上期 / 下期試験より格段に受験しやすくなったほか、不合格となっても受験日より約 1 ヶ月後から再受験可能となりました。 デジタル人材の大幅増加を狙う IPA としては切り札とも言える手段です。

ただし従来の上期 / 下期試験では午前試験と午後試験を別日に受験できていたものが、試験時間が短縮されたこともあり、同日受験に変更されました。 3 時間超の試験ですから、先に紹介した科目 A 試験免除制度を利用して科目 B 試験だけに集中するのも一つの手でしょう。

info_outline試験申込に関する記事

今後はインターネットで受験できる?

さらに、 IPA は 2022 年 10 月から IBT (Internet Based Testing インターネットでの試験) の実証実験を開始しており、さらに受験しやすさを向上させて、受験者を増加させようとしています。

info_outline関連記事

2023 年度中での IBT 方式の導入は見送られていますが、期待が持たれます。

具体的な受験手続きも発表され、基本情報技術者試験はその門戸を大きく拡げています。

どんな勉強方法がよいの? ~合格する戦略と戦術を知る

試験制度とその特徴がわかったところで、どのような勉強を始めればよいのでしょうか?

基本情報技術者試験 受験ナビではお馴染みの 矢沢 久雄 さんに、はじめて基本情報技術者試験に挑む方に向けて、合格できる戦略と戦術をまとめてもらいました。

合格に向けて大きな山となる科目 B 試験の勉強方法や、科目 A 試験の解答テクニックなどの戦術まで、合格するすべが詰まっています。 ぜひご覧くださいませ。

info_outline勉強方法がわかる記事はこちら

どんな勉強計画を立てるとよいの? ~受験体験談を参考にする

受験される方のバックグラウンド (知識や経験) は一人として同じ人はいません。 専攻の違い (文系 / 理系) や職種の違い (事務職、学生など) 、プログラミング経験の有無、現場経験の有無など様々です。

それだけに受験者はご自身の今の状況からオリジナルに勉強計画を立てて、ご自身に適した用語の記憶方法や、勉強ツール、過去問題の演習方法を編み出しています。

そこで参考になるのが合格者の体験談です。

- 3 ヶ月で合格できた方、 10 年がかりで合格できた方

- 知識を詰め込みすぎて過去問題の練習が不足した方、逆に過去問題だけをやり過ぎ基礎知識を応用する問題が解けなくなった方

- 本の学習が一番良かったと答える方、本ではなく動画のほうがわかりやすかったと答える方

受験される方のバックグラウンドが違えば、本当に勉強計画と勉強方法が変わります。

現在の受験体験談の記事は旧制度の内容ですが、 IT 初心者の科目 A 試験対策やアルゴリズムを理解する勉強方法などが数多く紹介されていますので、ご自身に近い方、いい勉強方法を見つけてください。

info_outline受験体験記の連載

この記事では試験制度の概要とその特徴(新制度含む)、それに対応する勉強方法や勉強計画について紹介いたしました。

特に、これから IT の勉強を始める初心者の方や、ビジネス職からのリスキリングを試みる方には、体系的に知識とスキルを身につけるチャンスです。

そういった方に向けて、基本情報技術者試験 受験ナビでは、 IT を初めて学ぶ方がステップアップしながら学べるように、

- 「基本情報ではじめる IT の勉強」

- 初心者が IT を勉強して疑問に思うところを丁寧に解説

- 「過去問の解き方」

- 用語の覚え方や、鉄板問題、解法テクニックなど過去問題演習前に必要な解き方を紹介

- 「厳選「 5 題」過去問」

- 人気著者が解くべき 5 題の午前過去問を厳選した問題集

- 「かんたん計算問題」

- 苦手になりがちな計算問題を簡単にデフォルメして解ける

- 「新しい擬似言語で学ぶ 科目 B アルゴリズムとプログラミング入門」

- 初心者向けに基本的なアルゴリズムとデータ構造を擬似言語で解説

- 「アルゴリズムとプログラミング問題の解き方」

- 苦手になりがちなアルゴリズムとプログラミング問題の解き方がわかる

といった人気の連載で 200 本以上の記事を掲載しています。 ぜひ今後の勉強にお役立てください!

label 関連タグ

免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2025年6月8日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2025年1月26日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年12月8日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年7月28日実施

update

令和6年度 基本情報技術者試験 公開問題の講評

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年6月9日実施

update

基本情報技術者試験のシラバス改定|Ver9.0の概要

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2024年1月28日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2023年12月10日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2023年7月23日実施

update- 基本情報技術者試験 の受験勉強をレポート頂ける方を募集中です!

- ツイッター で過去問を配信しています

姉妹サイト 「IT資格の歩き方」 では応用情報技術者以上の情報処理技術者試験の対策記事があります!

基本情報技術者試験を合格されたら、「IT資格の歩き方」で末永く、スキルアップにお役立てください!