ITストラテジスト 試験の過去問から見た特徴と対策

もくじ

午前 Ⅱ [午前2] 過去問の分析と対策

ITストラテジスト試験における 午前Ⅱ 試験の最大の特徴は、 他の試験区分に比べて “当該分野” の問題が圧倒的に多い ことです。

平成25年度までは全25問がストラテジ系でした。平成26年度から全区分でセキュリティの問題を出題するという方針に変わったため、ITストラテジスト試験の午前Ⅱでもセキュリティの問題が出題されるようになりましたが、それでも2問です。

それゆえ、ストラテジ系の過去問題はとても量が多いのです。

そして、 もうひとつの特徴が “新規の問題が多い” という点 です。

特に最近の傾向としては、”売上アップ” の戦略を立案できるエンジニアを求めているのか マーケティングに関する問題が目立ちます。

したがって、午前Ⅱ 対策では、次の3点を意識した対策が軸になります。

- 大量にある過去問題を確実に解けるようにしておくこと

- 過去問題を通じて、その内容を理解すること

→ キーワードをネットで調べたり、別途参考書で確認したり - マーケティング の知識を習得すること

ITストラテジスト 試験 午前 Ⅱ 対策 3つの軸

手前味噌ですが、筆者の書いた 「ITエンジニアのための【業務知識】がわかる本【第5版】」 は、上記の 2. と 3. でも使えるようにキーワードを選定しています。

午後 Ⅰ [午後1] 過去問からみる特徴と解き方

ITストラテジスト試験の午後Ⅰ問題には次のような特徴があります。

- ページ数が少ない(しかし内容は濃い)

- 基本は、問題文にランダムに書かれている要求や問題及び課題を体系的に整理してから、設問の解答として使っていくという解き方になる

- 経営戦略立案プロセスに対する知識 が必要

- 販売管理や生産管理、財務会計の知識 が必要

ITストラテジスト 試験 午後 Ⅰ 問題の特徴

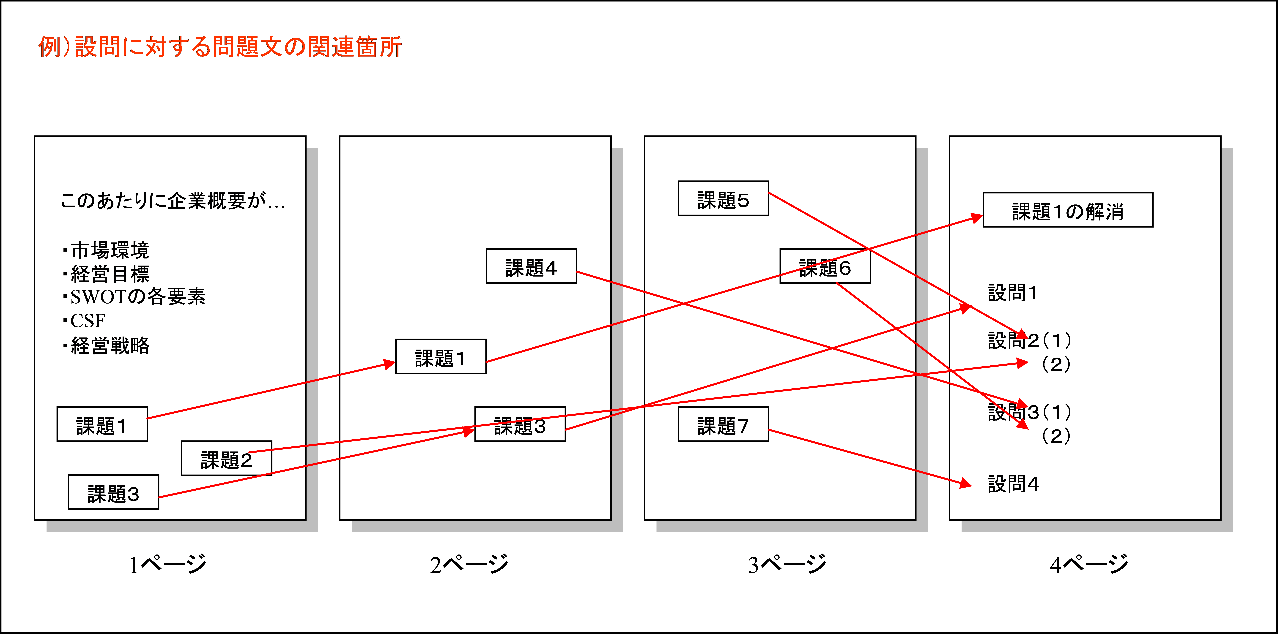

また、典型的な問題文の構成は図のようになります。

ひとことで言うと 「問題文中の課題を整理して、対応する設問に当てはめる」 解き方になります。

ITストラテジストの 午後Ⅰ の問題は、他の高度系区分の 午後Ⅰ の問題に比べて、ページ数が少ないのが特徴です。図表が少ないこともあるのですが、それよりも密度が濃いという印象ですね。

問題文は、「A社は…」という感じで企業概要から始まります。

具体的には、市場環境(取り巻く環境)、事業目標、自社の強み、弱み、機会、脅威などが冒頭部分に書かれています。経営戦略のベースになる基礎情報ですね。

そのあと、個々の段落に展開されていくのですが、その中心は、 “現状の説明” と “ニーズ” 、 “問題” 、 “課題” 、 “対策” などで構成されています。

したがって、解答手順としては、冒頭部分で、企業概要や事業目標、SWOT分析の各要素、重要成功要因などが書かれていたらチェックし、次に問題文の中から “ニーズ” 、 “問題” 、 “課題” をピックアップしていきます。

そして、ピックアップした “ニーズ” 、 “問題” 、 “課題” を解決する方法を考えながら、どの設問で問われているのかを当てはめていきます。

このときに、 問題文中で対策が書かれていて解決している場合は設問では問われないことが多い ので、それらを除いて設問に対応付けていきます。

問題文中の “ニーズ” 、 “問題” 、 “課題” と個々の設問の対応付けが難しいものもありますが、全てが難しいわけではありません。

「もうこれしかない!」という1対1で対応付けられるものがあるはず なので、そこから解答していくと、難問で悩むような設問も、そういう対応を除いたものから選択できるので、対応付けやすくなるんですね。

ITストラテジストの問題は、 設問を読んでから、その設問を解くために問題文を探し始めると、むちゃくちゃ難しく感じる という声をよく聞きます。

実際に、ITストラテジストの午後Ⅰが難しく感じている人は、一度試してみてください。

問題文から対応する設問と紐付けていく という解答手順を。きっと、凄く解きやすくなると思います。

午後 Ⅱ [午後2] 論文問題 受験者別の対策

ITストラテジスト試験は、 前回の記事 でも書いたとおり、もうすでに他の論文試験に合格している方々の争いになります。

したがって 「どうすれば、他の人の書いた論文よりも頭一つ抜け出せるか?」 を考えなければなりません。

そのポイントは、ザックリ言うと次のようになります。

- 設問アを充実させる(企業概要、事業概要、事業目標等)

- の考え方を中心に書く (定量的、因果関係で目標とITをつなげる)

- 事業目標は 売上増 がベスト

- 投資効果は、2. のBSCの考え方を活用して説明する

ITストラテジスト 試験 午後 Ⅱ 論文で差をつける4つのポイント

他の試験区分と違い、ただ単に論文が書けるというだけでは足りません。

ずばり、 説得力のある “数値” をどれだけ書けるか ですね。

そのためには、単に “論文” を書くというのではなく、「この企画を絶対に通すんだ!」と考えて、しっかりと事前準備をすることが重要になります。

業界のことを調べたり、対象企業のことを調べたり、どういう数値だと顧客が増えるのかを考え、それをBSCのインフルエンスダイアグラムでつなげて有効性を評価するという事前準備ですね。

そこをしっかりと作り上げた人は、比較的簡単に合格しています。受験する時には、既に合否は決まっていると言っても過言ではないくらいです。

どこから対策するか?

この時期、何から着手するのがベストなのでしょうか?

ITストラテジストの場合は “午前Ⅱ” からですね。ストラテジ系の知識が無ければ、論文が書けないからです。

但し、 過去問題を使った学習ではありません。

経営に関する知識、経営戦略立案手順に関する知識、業務知識、BSCに関する知識など、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱ のいずれでも必要になる知識です。

それらの知識が身に付けば “午後Ⅱ” に着手しましょう。

先に説明したとおり、企画書を作り上げるわけですから、数値を獲得するのに時間がかかるからです。

たまに、事業目標のところで「前年度の売上の10%向上」というように比率(%)で説明しようとする論文を見かけますが、それは別に準備する必要もなく、試験本番の時に何とでも書けますよね。

せっかく準備するのであれば、そういう論文との差別化を狙うために “実数” で書けるようにはしておくべき です。

午後Ⅰ は最後で構いません。

前述のとおり独特の解答手順になるので、それに慣れる必要はありますが、それだけならそんなに時間はかからないと思います。

それよりも、やはり、午後Ⅰ でも、経営に関する知識、経営戦略立案手順に関する知識、業務知識、BSCに関する知識が必要になるので、それをじっくりと先に習得した方がいいですからね。

navigate_next

navigate_next

レベル2、レベル3の知識は大丈夫?

具体的な練習方法は次の機会に。

それまで、市販の試験対策本を使って学習を進めておきましょう。

label 関連タグ『定額制』

高度試験対策研修 KOUDO 初公開!

定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴

- 株式会社エムズネット代表。

大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格

-

- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)

- ITコーディネータ

- 中小企業診断士

- 技術士(経営工学)

- 販売士 1 級

- JAPAN MENSA 会員

オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba