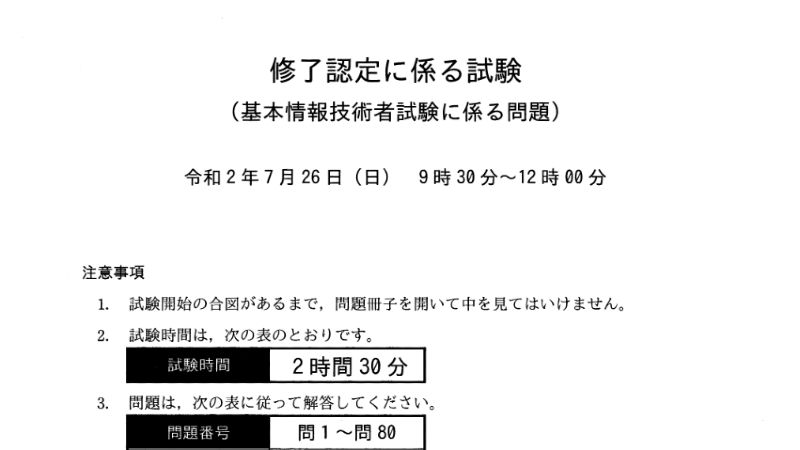

基本情報技術者試験 午前免除(修了試験)の講評 ~ 2020年7月26日実施

試験対策講座の講師として、誠に勝手ながら、 2020 年 7 月 26 日(日)に実施された基本情報技術者の午前免除試験(修了認定に係る試験)の講評をさせていただきます。

今回受験された人は ふりかえり の題材として、今後受験される人は対策の資料として、参考にしていただければ幸いです。

| 試験問題と解答 | 問題 | 解答 |

1回目と2回目に難易度の差はない

今回の試験問題の難易度も、いつも通りであり、きちんと勉強していれば、ちゃんと合格点を取れたでしょう。以下は、問題の分類と難易度を示したものです。

この難易度は、私の講師経験から、

- 受講者のほぼ全員ができるものを A (やさしい)

- 半数ぐらいができるものを B (ふつう)

- ほとんどができないものを C (むずかしい)

としたものです。

集計すると、

A が 20 問、

B が 50 問

C が 10 問

です。

A が 90 % できて、 B が 60 % できて、 C が 30 % できる( 4 択問題なのでデタラメでも 25 % できるので 30 % としました)とすれば、正答数の期待値は、

20 問 × 0.9 + 50 問 × 0.6 + 10 問 × 0.3

= 51 問

になり、合格点の 80 問中 48 問以上に達しています。

| 分野 | 問題番号(難易度) |

|---|---|

| 情報の基礎理論 | 問1(B)、問2(B)、問3(B) |

| アルゴリズムとデータ構造 | 問4(C)、問5(B)、問7(C)、問8(B)、問9(B) |

| ハードウェア | 問6(B)、問11(B)、問12(B)、問13(B)、問14(B)、問20(B)、問21(B)、問22(B) |

| ソフトウェア | 問17(A)、問18(B)、問19(B) |

| システム構成 | 問15(A)、問16(B) |

| マルチメディアとヒューマンインタフェース | 問10(B)、問23(B)、問24(A) |

| データベース | 問25(B)、問26(B)、問27(B)、問28(B)、問29(B) |

| ネットワーク | 問30(B)、問31(B)、問32(B)、問33(B)、問34(B) |

| セキュリティ | 問35(A)、問36(A)、問37(C)、問38(B)、問39(C)、問40(B)、問41(C)、問42(B)、問43(C)、問44(B) |

| 開発技術 | 問45(B)、問46(B)、問47(C)、問48(B)、問49(B)、問50(B) |

| マネジメント系 | 問51(A)、問52(B)、問53(B)、問54(B)、問55(A)、問56(B)、問57(B)、問58(A)、問59(A)、問60(A) |

| ストラテジ系 | 問61(B)、問62(C)、問63(A)、問64(B)、問65(A)、問66(A)、問67(A)、問68(A)、問69(B)、問70(C)、問71(A)、問72(B)、問73(B)、問74(A)、問75(A)、問76(B)、問77(B)、問78(C)、問79(A)、問80(A) |

マネジメント系とストラテジ系は、それぞれを1つの分野としています。

午前免除試験は本試験の 4 ヶ月前と、 3 ヶ月前と 2 回開催されています。今回の試験は第 2 回目です。

第 1 回目( 2020 年 6 月実施)と第 2 回目( 2020 年 7 月実施)で、問題に難易度の差はあるのでしょうか?

詳細は、別の記事で紹介していますが、第 1 回目では、

A が 19 問、B が 52 問、C が 9 問

であり、正答数の期待値は、

19 問 × 0.9 + 52 問 × 0.6 + 9 問 × 0.3 = 51 問

です。今回の正答数の期待値は、偶然ですが、まったく同じ 51 問なので、第 1 回目と第 2 回目の難易度に差はないといえます。

受験者のほぼ全員ができる問題の例

今回の試験の中から、いくつか問題を紹介しましょう。まず、受講者のほぼ全員ができるA(やさしい)の問題の例です。

もしも、このレベルの問題ができないなら、まだまだ勉強が足りていません。今後も、猛勉強が必要です。

液晶ディスプレイなどの表示装置において,傾いた直線の境界を滑らかに表示する手法はどれか。

ア アンチエイリアシング イ シェーディング

ウ テクスチャマッピング エ バンプマッピング

これは、用語の意味がわかればできる問題です。

傾いた直線は、実際にはギザギザになりますが、それをボカシて滑らかに見せる手法を「アンチエイリアシング」と呼びます(選択肢ア)。「エイリアシング」とは、ギザギザのことです。その「アンチ」なので、ギザギザの解消です。

このように、英語の用語は、言葉の意味を調べて覚えてください。

それから、もう 1 つ。正解以外の選択肢にある用語を気にしないでください。

午前免除試験でも本試験の午前試験でも、同じ過去問題が何度も再利用されているので、この問題では「アンチエイリアシング」という用語を覚えてください。他の用語は、それらが正解になっている問題に遭遇したときに覚えてください。

これが、効率的かつ効果的な学習方法です。

解答ア

受験者の半数ぐらいができる問題の例

次は、受講者の半数ぐらいができるB(ふつう)の問題の例です。

もしも、このレベルの問題ができないなら、そこが合否の境目となりますので、何度も繰り返し練習して、必ず克服してください。

A~Dを,主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。

| キャッシュメモリ | 主記憶 | |||

|---|---|---|---|---|

| 有無 | アクセス時間(ナノ秒) | ヒット率(%) | アクセス時間(ナノ秒) | |

| A | なし | ― | ― | 15 |

| B | なし | ― | ― | 30 |

| C | あり | 20 | 60 | 70 |

| D | あり | 10 | 90 | 80 |

ア A, B, C, D イ A, D, B, C

ウ C, D, A, B エ D, C, A, B

メモリの実効アクセス時間を求めるという、とてもよく出題される問題です(だからできなければダメなのです)。

キャッシュメモリを使わない A と B は、主記憶のアクセス時間がそのまま実効アクセス時間になるので、

A は 15 ナノ秒で、

B は 30 ナノ秒です。

キャッシュメモリを使う C と D は、ヒット率でキャッシュメモリをアクセスし、残りの率( 100 % ― ヒット率 )で主記憶をアクセスし、それらを足し合わせた値が実効アクセス時間になります。

したがって、 C は、

20 × 0.6 + 70 × ( 1 – 0.6 )

= 40 ナノ秒で、

D は、

10 × 0.9 + 80 × ( 1 – 0.9 )

= 17 ナノ秒です。

これらを、実効アクセス時間が短い順に並べると、 A 、D 、B 、C(選択肢イ)です。

解答イ

実効アクセス時間

受験者のほとんどができない問題の例

最後は、受講者のほとんどができない C の問題です。

0 ≦ x ≦ 1 の範囲で単調に増加する連続関数 f(x) が f (0) < 0 ≦ f(1) を満たすときに,区間内で f(x) = 0 である x の値を近似的に求めるアルゴリズムにおいて,(2) は何回実行されるか。

〔アルゴリズム〕

- (1)

- x0 ← 0,x1 ← 1 とする。

- (2)

-

とする。

- (3)

- x1 – x < 0.001 ならば x の値を近似値として終了する。

- (4)

- f(x) ≧ 0 ならば x1 ← x として,そうでなければ x0 ← x とする。

- (5)

- (2) に戻る。

ア 10 イ 20 ウ 100 エ 1,000

「こんな問題見たことない!」と思われるでしょう。実は、この問題は、応用情報技術者試験の過去問題( 平成 28 秋 問 2 など)です。

午前免除試験の内容は、ほぼ 100 % が基本情報技術者試験の過去問題なのですが、毎回恒例のように 1 問程度だけ応用情報技術者試験の過去問題(基本情報の本試験に出題されたことがない問題)が出題されます。 1 問程度だけですから、まったく気にしなくて構いません。

ですから「解法も説明しません」と言いたいところですが、「どうしても気になる」という人もいると思いますので、説明しておきましょう。

具体的な数値が示されているので、処理の流れをトレースしてみましょう。

1 回目の処理で、

(3)の x1 – x は、1 – 0.5 = 0.5 になります。

2回目の処理では、x1 ← 1、x0 ← 0.5 なので、

(3)の x1 – x は、1 – 0.75 = 0.25 になります。

つまり、処理を繰り返すたびに、(3)の x1 – x は、1 / 2 になるのです。

したがって、 n 回目の処理のときには、( 1 / 2 )n になります。

この値が 0.001 より小さくなったら終了するのですから、

( 1 / 2 )n < 0.001 という不等式を解けばよいことになります。

以下のように不等式を変形して、 1000 < 2n を得たら、2 の n 乗が最初に 1000 を超えるのは、 n がいくつのときかを考えてください。

↓

( 1n / 2n ) < 0.001

↓

( 1 / 2n ) < 0.001

↓

1 < 0.001 × 2n

↓

1000 < 2n

2 のべき乗は、

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

ですから、 n = 10 のときです。したがって、答えは、 10 回(選択肢ア)です。

解答ア

以上、試験対策講座の講師として、誠に勝手ながら、試験問題の講評をさせていただきました。

無事に合格できた人は、ここで手を抜かずに、午後試験の学習を始めてください。残念な結果になってしまった人は、ここで気落ちせずに、午前試験と午後試験の学習を並行して進めてください。

いずれにしても、最終的なゴールは、 2020 年 10 月に開催の 10 月試験です。皆様のご健闘をお祈り申し上げます!

label 関連タグ

免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

基本情報技術者試験 科目A免除試験の講評 ~ 2026年1月25日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験の講評 ~ 2025年12月14日実施

update

令和7年度 基本情報技術者試験 公開問題の講評

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2025年7月27日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2025年6月8日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2025年1月26日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年12月8日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年7月28日実施

update

令和6年度 基本情報技術者試験 公開問題の講評

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年6月9日実施

update

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー

IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”

大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。

お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。

主な著作物

- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)

- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)

- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数