IT初心者のための基本情報ではじめる ネットワーク 入門 ~ネットワーク分野 1

この連載は、これから IT の勉強をはじめる人を対象としたものです。 基本情報技術者試験の出題分野ごとに、仕組み、主要な用語、および過去問題を紹介します。 受験対策としてだけでなく、 IT の基礎知識を幅広く得るために、ぜひお読みください。

今回は、ネットワーク 分野 その 1 として ネットワーク全般 を取り上げます。

もくじ

ネットワークが必要な理由

皆さんにお読みいただいているこの記事は、メールで依頼を受けて、 Web 会議で打合せをして、原稿をストレージサービスにアップして提出して、そして、編集された記事が Web で公開されています。 原稿の提出から公開までに要する時間は、多くの場合に半日程度です。 公開された記事は、内容が古くならない限り、だれでも、いつでも、どこでも、読むことができます。

これらは、どれも、ネットワークを使って実現されていることです。

もしも、ネットワークがなかったらどうなるでしょう。 電話で依頼を受けて、出版社の会議室に出向いて打合せをして、原稿を記憶媒体にコピーして郵送で提出して、そして、編集された記事が雑誌として書店で販売されることになります。 原稿の提出から公開までに要する時間は、多くの場合に 1 か月程度です。 公開された記事は、雑誌が書店に置かれている期間だけに、書店で雑誌を購入した人だけが、読むことができます。

両者を比較すれば、ネットワークが必要な理由は明らかです。

ネットワークによって、情報の伝達が効率化され、より多くの人に、より長い期間、利用してもらえるようになるのです。 ネットワークは、情報の提供者にも利用者にも、多くの便宜を提供してくれます。

ネットワークの仕組み

インターネットの「ネット」は、「通信網」という意味ですが、「インター」の意味をご存じでしょうか?

「国際的な(インターナショナル)」だと思っている人が多いと思いますが、実は「間の」という意味です。 インターネットは、ネットワークとネットワークの間をつないだものなのです。

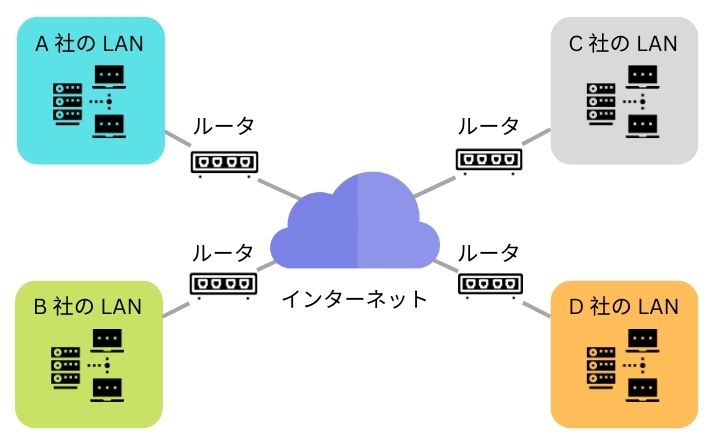

この場合のネットワークとは、会社内や家庭内の小規模なネットワークである LAN ( Local Area Network )を意味しています。 LAN と LAN の間は、ルータという中継装置でつなぐことができます。 複数の LAN と LAN の間をつないだ大規模なネットワークを WAN ( Wide Area Network )と呼びます。 インターネットは、世界規模の WAN です。

図 1 に示したように、インターネットのイメージは、雲の絵で示されることがよくあります。 この雲の中にあるのは、インターネットへの接続サービスを提供する数多くのプロバイダの通信網です。 この通信網もルータでつながれています。 これが、私たちが普段利用しているネットワークの全体の仕組みです。

ネットワークの主要な用語

基本情報技術者試験のシラバス(情報処理技術者試験における知識・技能の細目)に示されたネットワークの分野は、

- ネットワーク方式

- データ通信と制御

- 通信プロトコル

- ネットワーク管理

- ネットワーク応用

という項目に分けられています。

以下は、それぞれの項目における主要な用語です。 赤色で示した用語は、この記事の中で説明しています。

- ネットワーク方式

- LAN 、 WAN 、無線 LAN 、 SSID 、 bps 、 IPv4 、 IPv6 、グローバル IP アドレス、プライベート IP アドレス、 NAT

- データ通信と制御

- OSI 基本参照モデル、リピータ、ブリッジ、ルータ、ゲートウェイ、プロキシサーバ

campaign OSI 基本参照モデルに関しては、次回の連載で詳しく説明します。 - 通信プロトコル

- イーサネット、 MAC アドレス、 Wi-Fi 、 IP 、 TCP 、 UDP 、パケット、ヘッダー、 IP アドレス、サブネットマスク、 CIDR 、ポート番号、 HTTP 、 SMTP 、 POP3 、 FTP 、 NTP 、 DNS 、 DHCP 、 ICMP 、 ARP

- ネットワーク管理

- ping 、 ifconfig 、 arp 、netstat

- ネットワーク応用

- MIME 、 HTTP 、 HTTP over TLS( HTTPS )、 cookie 、 URL 、セッション ID 、 VPN

ネットワークの過去問題

ネットワークの分野の過去問題を 3 問ほど紹介しましょう。

ネットワーク方式に関する問題

最初は、ネットワーク方式に関する問題です。

IPv4 において,インターネット接続用ルータの NAT 機能の説明として,適切なものはどれか。

- ア

- インターネットへのアクセスをキャッシュしておくことによって,その後に同じ IP アドレスの Web サイトへアクセスする場合,表示を高速化できる機能である。

- イ

- 通信中の IP パケットを検査して,インターネットからの攻撃や侵入を検知する機能である。

- ウ

- 特定の端末宛ての IP パケットだけを通過させる機能である。

- エ

- プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを相互に変換する機能である。

IPv4 の問題を解決する IPv6

ネットワークに接続された通信機器(パソコン、サーバ、ルータなど)をホストと呼びます。 インターネットでは、ホストの識別番号として IP アドレスが使われています。

従来から使われている IP アドレスの規格は、全体を 32 ビットで表す IPv4 ( IP version 4 )です。 32 ビットで表せるのは、約 43 億通りのアドレスですが、それでは、世界の人口の約 80 億人に対して、まったく足りません。

そこで、新たに、全体を 128 ビットで表す IPv6 ( IP version 6 )という規格が作られました。 128 ビットで表せるのは、

約 3.4 × 1038 通りのアドレス

なので、足りなくなることはないでしょう。 現在は、 IPv4 から IPv6 への移行時期であり、両者が併用されています。

IPv4 の問題を解決する NAT

IPv6 が登場する前から、ビット数を増やすこととは別の方法で、 IPv4 の IP アドレスの不足を解決する方法が使われています。 それが、この問題のテーマとなっている NAT ( Network Address Translation ) です。

NAT は、 32 ビットの IP アドレスの範囲を、

- 会社内や家庭内の LAN の中でだけ使えるプライベート IP アドレス

- インターネットで使えるグローバル IP アドレス

2 つに分けて、両者を相互変換する機能です。 LAN が異なれば、同じプライベート IP アドレスを使えるので、 IP アドレスの不足を解決できるというわけです。

プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの関係は、電話に例えれば、内線番号と外線番号のようなものです。 会社( LAN )には、 1 つだけ外線番号(グローバル IP アドレス)があり、複数の内線番号(プライベート IP アドレス)があります。 会社が異なれば、同じ内線番号(プライベート IP アドレス)が使えます。 これによって、外線番号(グローバル IP アドレス)の不足を解消できます。

小規模な LAN の場合は、インターネット接続用のルータが NAT の機能を持っています。

- LAN (社内)からインターネット(社外)に送信する場合

- ルータが差出人のプライベート IP アドレス(内線番号)をグローバル IP アドレス(外線番号)に変換します。

- インターネット(社外)からLAN(社内)に受信する場合

- ルータが宛先のグローバル IP アドレス(外線番号)をプライベート IP アドレス(内線番号)に変換します。

以上のことから、正解は、選択肢エです。

通信プロトコルに関する問題

次に紹介するのは、通信プロトコルに関する問題です。

通信プロトコルとは、通信における規約のことです。 送信者と受信者が同じ規約を守ることで、データの受け渡しが可能になります。

よく使われるプロトコルには、

- Web ページを閲覧する HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol )

- メールを転送する SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol )

- メールを受信する POP3 ( Post Office Protocol version 3 )

- ファイルを転送する FTP ( File Transfer Protocol )

などがあります。

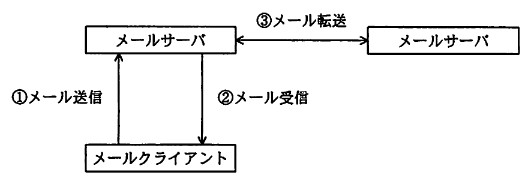

図の環境で利用される ① ~ ③ のプロトコルの組合せとして,適切なものはどれか。

| ① | ② | ③ | |

|---|---|---|---|

| ア | POP3 | POP3 | SMTP |

| イ | POP3 | SMTP | POP3 |

| ウ | SMTP | POP3 | SMTP |

| エ | SMTP | SMTP | SMTP |

この問題は、メールに関するプロトコルを答えるものです。 選択肢にあるのは、 SMTP と POP3 だけです。

メールクライアントからメールサーバへメールを送信するプロトコルは、 SMTP です。

メールクライアントがメールサーバからメールを受信するプロトコルは、 POP3 です。

メールサーバ(自社または契約しているプロバイダのメールサーバ)と他社のメールサーバの間は、送信も受信も SMTP です。

SMTP は、メールクライアントから見れば送信プロトコルですが、メールサーバの間では送信と受信の両方なので、転送プロトコルと呼ばれます。

以上のことから、正解は、選択肢ウです。

info_outlineSMTP 、 POP3 の詳しい解説記事

同時実行制御に関する問題

最後に紹介するのは、ネットワーク管理に関する問題です。

問題文に示された ICMP( Internet Control Message Protocol )とは、インターネットの基本プロトコルである IP ( Internet Protocol )において、誤りの通知や通信情報の通知を行うプロトコルです。

選択肢に示された

arp

echo

ipconfig

ping

は、 OS が提供するネットワーク管理コマンド(小さなプログラム)です。 これらの中で、 ICMP で通信相手との接続性を確認するコマンドを答えます。

IP ネットワークにおいて, ICMP のエコー要求,エコー応答,到達不能メッセージなどによって,通信相手との接続性を確認するコマンドはどれか。

ア arp

イ echo

ウ ipconfig

エ ping

それぞれのコマンドには、以下に示した機能があります。

arpコマンド- arp テーブル * の内容を確認する。

echoコマンド- 画面表示を ON /OFF する。

ipconfigコマンド- ネットワークに接続するための設定を確認する。

pingコマンド- ICMP で通信相手との接続性を確認する。

* arp テーブルとは、インターネットの識別番号である IP アドレスと、 LAN の識別番号である MAC アドレス(通信装置を物理的に識別する番号)の対応を記録した表のこと

Windows では、コマンドプロンプト( Windows キー + r > cmd と入力すると起動)のウインドウの中でネットワーク管理コマンドを実行します。

たとえば、 ICMP で通信相手との接続性を確認する ping コマンドを実行する場合は、 ping の後にスペースで区切って、通信相手の IP アドレスまたはドメイン名を指定します。

図 2 は、 SE プラスの Web サーバのドメイン名( www.seplus.jp )を指定して ping コマンドを実行したところです。

C:\>ping www.seplus.jp

www.seplus.jp [110.232.196.233]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:

110.232.196.233 からの応答: バイト数 =32 時間 =8ms TTL=245

110.232.196.233 からの応答: バイト数 =32 時間 =8ms TTL=245

110.232.196.233 からの応答: バイト数 =32 時間 =8ms TTL=245

110.232.196.233 からの応答: バイト数 =32 時間 =8ms TTL=245

110.232.196.233 の ping 統計:

パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、

ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):

最小 = 8ms、最大 = 8ms、平均 = 8msping コマンドは、通信相手に「応答せよ」という要求を 4 回送ります。 ここでは、 4 回とも応答が得られているので、問題なく接続されていることを確認できます。

以上のことから、正解は、選択肢エです。

なお、選択肢ウの ipconfig は、 Windows におけるコマンド名であり、 Unix 系の OS では ifconfig という名前です。 試験のシラバスには、 ifconfig の方が示されています。

今回は「ネットワーク」その 1 として「ネットワーク」が必要な理由、仕組み、主要な用語、および過去問題を紹介しました。

次回は、「ネットワーク」その 2 として「 OSI 基本参照モデル 」の分野を取り上げます。

それでは、またお会いしましょう!

label 関連タグ免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

IT初心者のための アルゴリズムとデータ構造入門 ~ 基本情報ではじめるコンピュータ科学の基礎理論(4)

update

IT初心者のための 論理回路 入門 ~ 基本情報ではじめるコンピュータ科学の基礎理論(3)

update

IT初心者のための 2進数 入門 ~ 基本情報ではじめるコンピュータ科学の基礎理論(2)

update

IT初心者のための基本情報ではじめる ストラテジ 入門

update

IT初心者のための基本情報ではじめる サービスマネジメント 入門 ~マネジメント分野 2

update

IT初心者のための基本情報ではじめる プロジェクトマネジメント 入門 ~マネジメント分野 1

update

IT初心者のための基本情報ではじめる 開発技術 入門

update

IT初心者のための基本情報ではじめる 暗号化 入門 ~セキュリティ分野 2

update

IT初心者のための基本情報ではじめる セキュリティ 入門 ~セキュリティ分野 1

update

IT初心者のための基本情報ではじめる OSI基本参照モデル 入門 ~ネットワーク分野 2

update

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー

IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”

大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。

お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。

主な著作物

- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)

- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)

- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数