基本情報技術者試験の午前と午後の勉強方法の違い

error

この記事は基本情報技術者試験の旧制度( 2022 年以前)の記事です。

この記事の題材となっている「午後問題」は現在の試験制度では出題されません。 ご注意くださいませ。

基本情報技術者試験には、午前問題と午後問題があります。

問題の形式が違うので、学習方法にも違いがあります。どのように学習すればよいか、アドバイスさせていただきます。

もくじ

午前問題は数をこなす vs. 午後問題は同じ問題を繰り返し解く

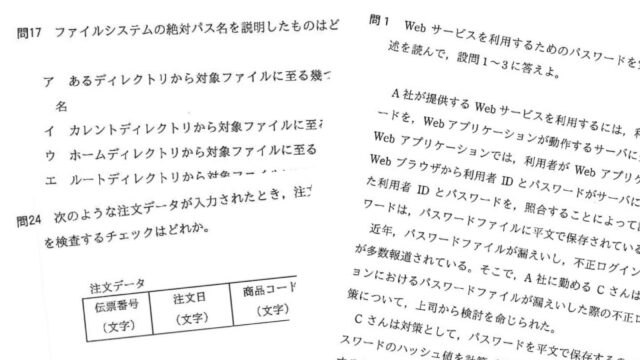

【午前問題】は過去問の出題率 70%

以下は、平成 29 年度 春期試験 の午前問題の中に、過去の試験(現在の試験制度になった平成 21 年度 春期以降の試験)と同じテーマの問題が出題された回数を、独自に集計したものです。

どの分野でも、過去の試験と同じテーマの問題が数多く出題されていて、午前試験全体の 70 %にもなっています。

このことからわかるように、 午前問題の学習は、とにかくとにかく過去問題を数多くこなすことが重要 です。

問題が短いので、通勤時間や休憩時間を利用して、少しずつ学習する習慣を持ってください。

| 分野(問題数) | 同じテーマの問題数(割合) |

|---|---|

| テクノロジ系( 50 問) | 37 問( 74 % ) |

| マネジメント系( 10 問) | 6 問( 60 % ) |

| ストラテジ系( 20 問) | 13 問( 65 % ) |

| 午前問題全体( 80 問) | 56 問( 70 % ) |

info_outline膨大な午前の過去問から厳選した 5 問を紹介する記事

【午後問題】は問題数が限られている

午後問題は、午前問題のように過去問題の問題数が多くありません。

したがって、数をこなすより、1 つの問題にじっくり取り組むことが重要です。

多くの受験者が、午後問題のアルゴリズム(問 6 )とプログラム(問 7 ~ 問 11 )を苦手としています。苦手を克服するには、繰り返し学習して慣れるしかありません。

新たな問題をどんどん解くのではなく、同じ問題を何度も解いて練習してください。

もしも、答えを覚えてしまったなら、1 日か 2 日くらい間を置いて、答えを忘れた頃に、もう一度解いてください。きっと、初めて解いた時より、説明文もプログラムも、すんなり頭に入ってくるはずです。

このときの「わかる」という感覚が大事なのです。わかる体験を繰り返していれば、苦手意識を克服できます。

info_outline午後問題の各テーマを解説する連載

各出題分野を一つ一つ丁寧に出題傾向と必要な知識、長文問題の解き方や文章、図の読み方がわかります

info_outline午前と午後の知識の差を頻出キーワードで解説

午前と午後で問われることを比較し、単なる丸暗記では得られない明確さで、用語を理解できます

午前問題は不正解の選択肢を気にしない vs. 午後問題は 1 つぐらいできない設問があっても気にしない

【午前問題】の選択肢は正解だけに注目

午前問題は、すべて四者択一です。1 つだけが正解で、他の 3 つは不正解なのですから、正解の選択肢だけを覚えるようにしてください。

不正解の選択肢は、今後の試験でも出題される可能性が低いからです。

市販の解説書では、正解の選択肢だけでなく、不正解の選択肢の説明もしますが、もしも時間がなければ、それを読む必要はありません。

正解の選択肢だけに注目すれば、どんどん問題を解けるので、効率的に学習できます。

たとえば、以下は、平成 30 年度 春期 午前 問 19 です。

正解は、選択肢イの Eclipse なので、Eclipse が OSS の統合開発環境であることを覚えてください。他の選択肢は、それが正解になっている問題に遭遇したときに覚えてください。そう割り切って、別の問題に進みましょう。

ソフトウェアの統合開発環境として提供されている OSS はどれか。

ア Apache Tomcat イ Eclipse

ウ GCC エ Linux

【午後問題】の設問に 1 つぐらい難解なものがある

午後問題の学習では、時間制限を設けることが重要ですが、答え合わせをした後に間違った問題を検証するときには、いくら時間をかけても構いません。

その際に、市販の解説書を利用するかもしれませんが、それは、参考程度にしてください。市販の解説書の多くは、説明が丁寧すぎます。解説書の通りのやり方では、制限時間内に解けない場合もあります。

アルゴリズムやプログラミング言語の解説では、問題より解説の方が難しい場合もあります。これでは、読んでいて嫌になってしまいます。

午後問題は、自分流の解き方で解かなければ、太刀打ちできません。

そのために、解説書を参考にして、自分流の解説ノートを作ることをお勧めします。

どうして、その正解にたどり着けるのか、自分流に理由や手順を説明するのです。

この学習を繰り返すと、問題を解くパターンが見えてきます。このパターンは、新たな問題を解くときに応用できます。

もしも、自分流では説明できない問題が少しぐらいあっても気にしないでください。

試験の出題者は、満点が多発することを恐れます。おそらく「こんな簡単な問題を作ったら、他の問題とバランスが悪いだろう!」と叱られてしまうからでしょう。

そのため、設問の中には、1 問ぐらい難しい問題があります。

それを自己流に説明するときには、「この問題は、難しい設問として用意されているから気にするな」と書いておけばよいのです。

info_outlineアルゴリズム問題の解き方を紹介する連載

過去問の一部を短くアレンジした練習問題で解き方をマスターしましょう!

午前問題は時間を気にしない vs. 午後問題は制限時間を設けて解く

【午前問題】は解答時間が余らない

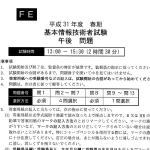

試験の制限時間は、午前問題も午後問題も、2 時間 30 分( 150 分)です。

午前問題で時間が足りなかったという人は、滅多にいません。学習の際も、時間を気にしないで解いてください。

ただし、計算問題だけは要注意です。ここに時間がかかり過ぎてしまうと、試験当日に焦ってしまうかもしれないからです。

計算問題の学習の際に、電卓を使っている人はいませんか?

試験当日は、電卓が使えない のですから、学習の際も、必ず手作業で計算してください。

手作業に慣れていないと、桁数の多い掛け算や割り算に、かなりの時間がかかってしまいます。問題を数多くこなせば、だんだんと計算のコツがつかめます。中学や高校では、手作業で計算をしていたはずです。そのときの感覚を取り戻してください。

たとえば、以下は、平成 30 年度 春期 午前 問 31 です。

この問題を解いて、正解の 1,600 秒(選択肢エ)を得るには、80 × 1,000,000 ÷ 50,000 = 1,600 という計算をしなければなりません。電卓を使いたくなる気持ちをぐっとこらえて、手作業で計算してください。

10 M バイトのデータを 100,000 ビット / 秒の回線を使って転送するとき,転送時間は何秒か。ここで、回線の伝送効率を 50% とし,1M バイト = 106 バイトとする。

ア 200 イ 400 ウ 800 工 1,600

info_outline計算問題をわかりやすく解説する連載

多くの受験者が苦手意識を持っている「計算問題」を「かんたん」に感じられるよう、計算方法をデフォルメしながら説明します。

【午後問題】は解答時間が足りない

午前問題で時間が足りなかったという人は、滅多にいませんが、午後問題では、ほとんどの受験者が、時間が足りなかったと言います。

したがって、学習の時点でも、必ず制限時間を設けて学習してください。

ダラダラと時間をかけて学習すると、試験当時に「解いた問題は合っていたのだが、解いた問題数が足りなくて合格点に達しなかった」というハメになるからです。

令和 2 年度 春期試験以降、午後問題の問 1 の配点は 20 点、問 2 ~ 問 5 の配点は 15 点で、問 6 ~ 問 11 の配点は 25 点です。

令和 2 年度 試験以降の午後試験の変更点まとめ

- COBOL 廃止、Python 追加

- 問 1 情報セキュリティの配点は 20 点

- アルゴリズム、ソフトウェア開発それぞれの配点は 25 点

- 問 2 ~ 問 5 から 2 問を選択し、配点は各 15 点

- 11 問出題 5 問解答に変更

- テクノロジ分野から 3 問出題、マネジメント/ストラテジ分野から 1 問出題され、2 問選択

- 必須選択は 情報セキュリティ 20 点、アルゴリズム 25 点、ソフトウェア開発 25 点で合計 70 点

- 新型コロナウイルスの影響で紙の試験問題から CBT 方式に移行

関連記事CBT 対策として出題画面サンプルを確認 (「基本情報技術者試験とは」より)

| 問 | 分野 | 出題数 | 選択 配点 |

|---|---|---|---|

| 1 | 情報セキュリティ | 1 問 | 必須 20 点 |

| 2 ~ 4 | ソフトウェア・ハードウェア | 3 問 | 2 問 15 点/問 |

| データベース | |||

| ネットワーク | |||

| ソフトウェア設計 | |||

| 5 | プロジェクトマネジメント | 1 問 | |

| サービスマネジメント | |||

| システム戦略 | |||

| 経営戦略・企業と法務 | |||

| 6 | データ構造及びアルゴリズム | 1 問 | 必須 25 点 |

| 7 ~ 11 | ソフトウェア開発 C,Java,Python,アセンブラ言語,表計算ソフト |

5 問 | 1 問 25 点 |

単純に配点の割合で時間配分すると、 令和 2 年度以降の問 1 は 20 分、問 2 ~ 問 5 は 22.5 分、 問 6 ~ 問 11 は 37.5 分です。

ただし、令和元年度までの過去問は、これまで通り、問 1 ~ 問 7 は 18 分で、 問 8 ~ 問 13 は 30 分です。

-

- 問 1

- 情報セキュリティ

- 問 2

- ハードウェア・ソフトウェア

- 問 3

- データベース

- 問 4

- ネットワーク

- 問 5

- ソフトウェア設計

- 問 6

- マネジメント (プロジェクトマネジメント・サービスマネジメント)

- 問 7

- ストラテジ (経営戦略・企業と法務)

- 問 8

- データ構造及びアルゴリズム

- 問 9 ~

- ソフトウェア開発 (Java, COBOL, C言語, CASLⅡ, 表計算)

学習するときに、時計を用意して、これらの制限時間内に解いてください。少しぐらい当てずっぽうがあっても構わないので、とにかく制限時間内にすべの設問を解いてください。

なお、過去問の問 1 ~ 問 7 には、選択問題もあるので、選択の時間を考慮すると、 1 問あたり 18 分ではなく 15 分にした方がよい でしょう。

試験日が近づいたら、2 時間 30 分で、午後問題 1 回分を解く練習もしてください。

私は、基本情報技術者試験の対策講座で講師をしています。

ここで紹介したアドバイスは、講座の中で受講者に伝授しているものです。皆様の学習の参考になれば幸いです。

では、またお会いしましょう。

午後問題 の攻略と分野ごとの解説

- 過去 10 回分から分析 基本情報技術者試験 午後 問題の出題傾向

- 分野の選択で使える各分野の出題傾向をまとめてチェック

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~情報セキュリティ

- 配点 20 点になった必須選択分野で知らない用語がでたときの解き方を知る

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~データベース

- 頻出の SQL と正規化を過去問題を使って解説

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~ネットワーク

- ネットワークの基礎となるネットワーク図と IP アドレスがわかる

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~ソフトウェア

- 頻出の OS の仕組みをハードウェアの仕組みとともに解説

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~ハードウェア

- 出題頻度の高い論理演算と加算器を題材に、論理演算の種類を一つ一つ丁寧に解説

- 午後問題の歩き方 | ソフトウェア設計 問題の読み方

- 様々な種類の図が出題される分野で、出題頻度の高い UML の主要な図の見方を紹介

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~マネジメント系

- 問題の構成と、選択可否の判断方法や必要とされる数学のレベルを過去問で解説

- 午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~ストラテジ系

- 午前問題の知識が必要とされる由縁と、問題の構成を解説

- 午後問題の歩き方 | 地道にアルゴリズム問題に取り組む(1)

- 難関のアルゴリズムを解く前に知るべき、アルゴリズムとデータ構造と擬似言語の書き方を中心に紹介

- 基本情報 プログラミング 言語の選択と学習方法|午後問題の歩き方

- プログラミング言語ごとの特徴と、知識と経験に合わせた選択方法と勉強方法を紹介

- 午後問題の歩き方 | 表計算も簡単ではなくプログラミング問題(1)基礎知識

- 問題の構成と難易度に加え、基礎となる主要な関数とマクロを解説

- 午後問題の歩き方 | 試験1週間前にやるべき午後問題の知識チェック (チェックシート付き)

- 試験直前にすべきことを、時間がある場合、時間がない場合のそれぞれで紹介

label 関連タグ

免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

基本情報 プログラミング 言語の選択と学習方法|午後問題の歩き方

update

基本情報のサンプル問題で Python の基礎知識をチェック | 午後問題の歩き方

update

「基本情報 の Python ってどんな感じ?」を解説|午後問題の歩き方

update

矢沢久雄さんが執筆! 午後 プログラミング 問題対策の参考書「速習言語」を刊行しました!!

update

こうすりゃ解ける! 2019年度秋期 (令和元年度) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

こうすりゃ解ける! 2019年度春期 (平成31年度) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

こうすりゃ解ける! 2018年度秋期 (平成30年) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

午後問題の歩き方 | 試験1週間前にやるべき午後問題の知識チェック (チェックシート付き)

update

午後問題の歩き方 | Java プログラミング問題の楽勝パターン(2)オブジェクト指向

update

午後問題の歩き方 | Java プログラミング問題の難易度(1)Java基本構文

update

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー

IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”

大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。

お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。

主な著作物

- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)

- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)

- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数