基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2025年7月27日実施

試験対策講座の講師として、誠に勝手ながら、2025年7月27日(日)に実施された基本情報技術者科目A免除試験(修了認定に係る試験)の講評をさせていただきます。

今回受験された人は振り返りの題材として、今後受験される人は対策の資料として、参考にしていただければ幸いです。

| 実施月 | 問題 | 解答 |

|---|---|---|

| 2025 年 7 月 | 問題 | 解答 |

問題の内容

表1は、今回の科目A免除試験の内容です。

問題の番号、分野、テーマ、難易度、および過去問題の再利用かどうかを示しています。

表1 今回の科目A免除試験の内容

| 番号 | 分野 | テーマ(分類) | 難易度 | 過去問題 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | T | 期待値の計算(情報の基礎理論) | 中 | H27春問3 |

| 2 | T | 確率の計算(情報の基礎理論) | 中 | H20秋問8 |

| 3 | T | 遷移確率の入出力の関係(情報の基礎理論) | 難 | H27春問4 |

| 4 | T | M/M/1の待ち行列モデルの式(情報の基礎理論) | 難 | R01秋問3(AP) |

| 5 | T | 双方向リストへの挿入(アルゴリズム) | 中 | R5公開問2 |

| 6 | T | 漸化式の解釈(アルゴリズム) | 難 | H29春問5(AP) |

| 7 | T | XMLの特徴(アルゴリズム) | 易 | H24秋問8 |

| 8 | T | パイプライン処理方式の説明(ハードウェア) | 中 | H21春問11 |

| 9 | T | キャッシュメモリの実効アクセス時間の計算(ハードウェア) | 中 | R06公開問3 |

| 10 | T | ファイルのセクタ数の計算(ソフトウェア) | 中 | H27秋問12 |

| 11 | T | エッジコンピューティングの説明(システム構成) | 易 | R05公開問4 |

| 12 | T | 通信回線の稼働率の計算(システム構成) | 中 | H30秋問15 |

| 13 | T | 仮想記憶方式のスラッシングの説明(システム構成) | 易 | H22秋問21 |

| 14 | T | オープンソースの統合開発環境(ソフトウェア) | 易 | H27秋問20 |

| 15 | T | オープンソースソフトウェアの定義(ソフトウェア) | 中 | H31春問20 |

| 16 | T | フラッシュメモリの説明(ハードウェア) | 中 | H30春問22 |

| 17 | T | モーフィングの説明(マルチメディアとヒューマンインタフェース) | 易 | H25秋問27 |

| 18 | T | ストアドプロシージャの効果(データベース) | 中 | H21春問31 |

| 19 | T | 第3正規形の関数従属性(データベース) | 中 | H27秋問27 |

| 20 | T | ビューを作成するSQL文(データベース) | 中 | H24秋問29 |

| 21 | T | ビューのSELECT権限の説明(データベース) | 中 | H22春問11(DB) |

| 22 | T | トランザクションの原子性の説明(データベース) | 易 | R5公開問7 |

| 23 | T | SSIDの説明(ネットワーク) | 中 | H29秋問31(AP) |

| 24 | T | OSI基本参照モデルの階層の役割(ネットワーク) | 中 | H27秋問31 |

| 25 | T | ARPの説明(ネットワーク) | 中 | R01秋問33(AP) |

| 26 | T | CGIの説明(ネットワーク) | 易 | H30春問35 |

| 27 | T | ドライブバイダウンロード攻撃に該当するもの(セキュリティ) | 易 | R05公開問9 |

| 28 | T | ハッシュ関数の一方向性(セキュリティ) | 中 | R03春問40(AP) |

| 29 | T | PKIにおける認証局の役割(セキュリティ) | 中 | H26春問37 |

| 30 | T | J-CSIPの役割(セキュリティ) | 中 | R01秋問2(SG) |

| 31 | T | ファイアウオールで許可するポート番号(セキュリティ) | 中 | H30春問44 |

| 32 | T | MITB攻撃の対策(セキュリティ) | 中 | H29春問11(SC) |

| 33 | T | SSHの説明(セキュリティ) | 易 | H26春問44(AP) |

| 34 | T | アクティビティ図の特徴(開発技術) | 中 | R02秋問46(AP) |

| 35 | T | クラスとインスタンスの関係(開発技術) | 中 | H30秋問47 |

| 36 | T | モジュール結合の種類(開発技術) | 中 | H30秋問48 |

| 37 | T | ブラックボックステストの説明(開発技術) | 易 | H24春問48 |

| 38 | T | SOAの説明(開発技術) | 易 | H24秋問48(AP) |

| 39 | T | スクラムのデイリースクラムの説明(開発技術) | 中 | R05公開問12 |

| 40 | T | バーンダウンチャートの図(開発技術) | 中 | R3秋問49(AP) |

| 41 | M | RACIチャートを用いた責任分担マトリックス | 中 | R03春問52(AP) |

| 42 | M | 工数と要員の計算 | 中 | H16秋問56 |

| 43 | M | サービス可用性の説明 | 易 | H29春問55 |

| 44 | M | UPSの機能 | 易 | H19春問49 |

| 45 | M | システム監査基準における予備調査 | 易 | 新規問題 |

| 46 | M | KPI、KGI、CSFの意味 | 中 | R3秋問62(AP) |

| 47 | S | SaaSの説明 | 易 | H24秋問63 |

| 48 | S | プライバシーデザインの説明 | 易 | R01秋問64 |

| 49 | S | M&Aの説明 | 易 | H23秋問66(AP) |

| 50 | S | 新規顧客の試算 | 中 | H30秋問69 |

| 51 | S | ERPの説明 | 易 | R5公開問17 |

| 52 | S | アーリーアダプタの説明 | 中 | R05公開問18 |

| 53 | S | クセシビリティの説明 | 易 | H27秋問71(AP) |

| 54 | S | 生産に必要な発注個数 | 中 | H28秋問72 |

| 55 | S | ソーシャルメディアの活用事例 | 易 | H27秋問73 |

| 56 | S | ワークシェアリングの説明 | 易 | H27春問76 |

| 57 | S | 不良品のABC分析 | 中 | H26秋問76 |

| 58 | S | 線形計画法の説明 | 中 | H18春問78 |

| 59 | S | 固定資産売却損の計算 | 中 | H25秋問77(AP) |

| 60 | S | 従業者の職務発明の特許の取扱い | 中 | R02問14(AU) |

※分野は、T=テクノロジ系、M=マネジメント系、S=ストラテジ系

(テクノロジ系は、カッコ内に問題のテーマの分類を示しています。)

※難易度は、筆者の講師経験から、以下の通り設定しています。

易:受講者のほぼ全員ができるもの

中:受講者の半数ぐらいができるもの

難:受講者の数名しかできない問題

※過去問題の再利用である場合は出題された主な試験区分と年度を示す。

(同じ問題が複数の試験区分と年度で何度も再利用されている場合がありますが、ここでは、それらの中から1つの試験区分と年度だけを示す)

※基本情報技術者試験の過去問題ではない場合は「H18秋問7(AP)」のようにカッコの中に試験区分の略称を示す。

AP:応用情報技術者試験、DB:データべーススペシャリスト試験、SG:情報セキュリティマネジメント試験、SC:情報処理安全確保支援士試験、AU:システム監査技術者試験

※旧制度の過去問題も、現行制度の略称で示しています。

※公=基本情報の公開問題、免=科目A免除試験の過去問題です。

過去問題の再利用

今回の試験も、これまでに実施された科目A免除試験と同様に、ほぼすべての問題が過去問題の再利用でした。

基本情報技術者試験の過去問題だけでなく、他の試験区分の過去問題や、かなり古い年度の過去問題が数多くあったことも、これまでと同様です。

ただし今回は1問だけ、過去問に類似しつつ、問題文や設問がわずかに変更されていた問題がありました。

表2は、今回を含めた直近3回の試験で再利用された過去問題の試験区分と問題数です。

基本情報技術者試験の過去問題が多いのは当然ですが、応用情報技術者試験と情報セキュリティマネジメント試験の過去問題も数多く再利用されています。

表2 今回を含めた直近3回の試験で再利用された過去問題の試験区分と問題数

| 試験区分 | 1月26日 (前々回) |

6月8日 (前回) |

7月27日 (今回) |

|---|---|---|---|

| 基本情報技術者試験 | 39問 | 34問 | 41問 |

| 応用情報技術者試験 | 11問 | 20問 | 14問 |

| 情報セキュリティマネジメント試験 | 6問 | 5問 | 1問 |

| その他の試験 | 4問 | 1問 | 4問 |

問題の難易度

今回の科目A免除試験の問題の難易度は、易が21問、中が36問、難が3問でした。

易が90%できて、中が50%できて、難が25%できる(四択問題なので最低でも25%できます)とすれば、正解数の期待値は、21×0.9 + 36×0.5 + 3×0.25 = 37.65問です。

合格基準は、60問中36問以上の正解なので、ちゃんと勉強していれば、ギリギリですが合格点を取れたでしょう。

表3は、今回を含めた直近3回の試験の正解数の期待値です。

今回の問題は、直近の試験と比べると、ほぼ同じ難易度だったといえます。

表3 今回を含めた直近3回の試験の正解数の期待値

| 試験実施日 | 1月26日 | 6月8日 | 7月27日 |

|---|---|---|---|

| 正解数の期待値 | 36.85問 | 37.30問 | 37.65問 |

※60問中36問以上の正解で合格です。

見たことがない問題でも常識的な判断でできる場合がよくある

最後に、今後の科目A免除試験を受ける人に、得点をアップするための秘訣を1つ伝授させていただきます。

これまでの試験にも、今回の試験にも、一般的な市販教材で学習しているだけでは、お目にかからないような問題(他の試験区分の過去問題)が何問か出ています。

そのような問題に遭遇したときには、「できない」と決めつけずに、冷静になって問題の内容を見てください。

常識的な判断でできる場合がよくあるからです。

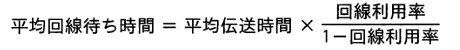

例として、今回の試験の問4を見てみましょう。

以下に問題を示します。これは、応用情報技術者試験の過去問題です。

7月27日実施科目A免除試験 問4

通信回線を使用したデータ伝送システムにM/M/1 の待ち行列モデルを適用すると、

平均回線待ち時間、平均伝送時間、回線利用率の関係は、次の式で表すことができる。

回線利用率が0から徐々に増加していく場合、平均回線待ち時間が平均伝送時間よりも最初に長くなるのは、回線利用率が幾つを超えたときか。

ア 0.4 イ 0.5 ウ 0.6 エ 0.7

問題の内容は、平均回線待ち時間が平均伝送時間よりも最初に長くなるのは、回線利用率が幾つを超えたときかを求めることです。

冷静になって、問題に示された式を見てください。

「平均回線待ち時間 = 平均伝送時間×(回線利用率/(1-回線利用率))という式です。

もしも、「(回線利用率/(1-回線利用率))」の部分が1なら「平均回線待ち時間 = 平均伝送時間」になります。

それなら、「回線利用率/(1-回線利用率)」の部分が1を超えたら、平均回線待ち時間が平均伝送時間より長くなります。

そのときの回線利用率は「回線利用率/(1-回線利用率) > 1」という不等式を解けば求められます。

以下のように式を変形して、「回線利用率 > 0.5」となるので、答えは回線利用率が0.5を超えたときであり、選択肢イです。

回線利用率/(1-回線利用率) > 1

↓

回線利用率 > 1-回線利用率

↓

2×回線利用率 > 1

↓

回線利用率 > 0.5

試験では、同じ問題が何度も再利用されています。

もしも、この問題ができなかったなら、この問題ができるようになるまで練習してください。

そのためには、自分で自分に説明するつもりになって、ノートに問題の解き方の手順を書くことをお勧めします。

できるようになるまで、繰り返し書いてください。

以上、試験対策講座の講師として、誠に勝手ながら、試験問題の講評をさせていただきました。

今回の試験に合格した人は、ここで気を緩めずに、本試験に向けて科目Bの学習を始めてください。

残念な結果になってしまった人は、ここで気を落すことなく、本試験に向けて科目Aと科目Bの両方を学習してください。

どちらも場合も、コツコツと学習を続けていれば、必ず良い結果が得られるはずです。

皆様のご健闘をお祈り申し上げます!

label 関連タグ免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

基本情報技術者試験 科目A免除試験の講評 ~ 2026年1月25日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験の講評 ~ 2025年12月14日実施

update

令和7年度 基本情報技術者試験 公開問題の講評

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2025年7月27日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験 (旧 午前免除試験) の講評 ~ 2025年6月8日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2025年1月26日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年12月8日実施

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年7月28日実施

update

令和6年度 基本情報技術者試験 公開問題の講評

update

基本情報技術者試験 科目A免除試験(修了試験)の講評 ~ 2024年6月9日実施

update

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー

IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”

大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。

お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。

主な著作物

- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)

- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)

- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数