午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~情報セキュリティ

error

この記事は基本情報技術者試験の旧制度( 2022 年以前)の記事です。

この記事の題材となっている「午後問題」は現在の試験制度では出題されません。 ご注意くださいませ。

現在の基本情報技術者試験の午後問題の 1 問目は、情報セキュリティの問題です。

必須問題なので、これを最初に解く人が多いと思います。すんなり解いて、いい気分で他の問題に進めるように、問題の読み方のポイントをお教えしましょう。

ここでは、平成 25 年度 秋期 午後 問 4 を例にします(この当時は、まだ情報セキュリティが必須問題ではなかったので、問 1 ではなく問 4 になっています)。

もくじ

難しそうな見かけにビビらずに設問を見る

以下は、問題の冒頭部分で、テーマは、VPN( Virtual Private Network )です。

これを見て、「ええっ! VPN なんて知らないよ~」とビビってしまうかもしれませんね。普通に基本情報技術者試験の勉強をしていても、VPN という言葉には滅多にお目にかからないからです。

A 社は,関東の N 事業所で利用している営業支援システムを,関西の M 事業所でも利用することにした。営業支援システムのサーバは N 事業所のコンピュータセンタに設置されている。M 事業所で N 事業所の営業支援システムを利用するために,システム部が中心となって IPsec を利用した VPN の導入を検討し,報告書を作成した。

〔報告書の内容(抜粋)]

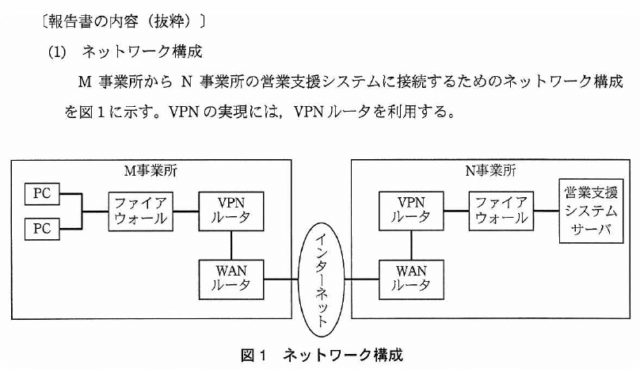

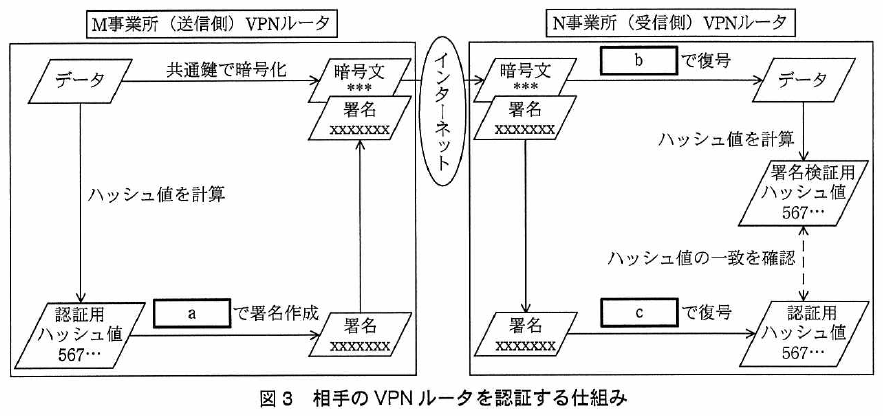

(1) ネットワーク構成

M 事業所から N 事業所の営業支援システムに接続するためのネットワーク構成を図 1 に示す。VPN の実現には,VPN ルータを利用する。

試験に合格するには、設問が解ければよいのです。あせらずに、設問の選択肢を見てみましょう。

設問 1 は、計算問題なので、あとで説明します。

設問 2 の「共通鍵」「公開鍵」「秘密鍵」は、暗号化の基礎知識です。

設問 3 の「アプリケーション」「データリンク」「トランスポート」「ネットワーク」は、OSI 基本参照モデルの階層です。

「 Dos 攻撃」「ウィルス」「セキュリティホール」などは、セキュリティの基礎知識です。

どれも、普通に基本情報技術者試験を勉強していれば、知っていることばかりでしょう。だから、安心してください。この問題は、きっとできます。

解答群

ア 2 イ 5 ウ 7 工 10 オ 13

a ~ c に関する解答群

ア 共通鍵 イ 受信側の公開鍵 ウ 受信側の秘密鍵

エ 送信側の公開鍵 オ 送信側の秘密鍵

d に関する解答群

ア アプリケーション イ データリンク ウ トランスポート

エ ネットワーク

e, f に関する解答群

ア DoS 攻撃の対策 イ ウイルス感染の検知

ウ セキュリティホールの修正 エ 送受信するデータの圧縮

オ 盗聴の対策 カ なりすましの検知

このように、基本情報技術者試験の午後問題は、

「テーマ」→「設問の選択肢」→「問題の説明」の順に読む

ことをお勧めします。

これは、情報セキュリティに限らず、すべての午後問題でも同様です。

問 2 ~ 問 4 の選択問題を選ぶときにも、設問の選択肢を見て、できるかどうかを判断するとよいでしょう。

計算問題は示された計算式の通りにやればよい

個々の設問を見てみましょう。

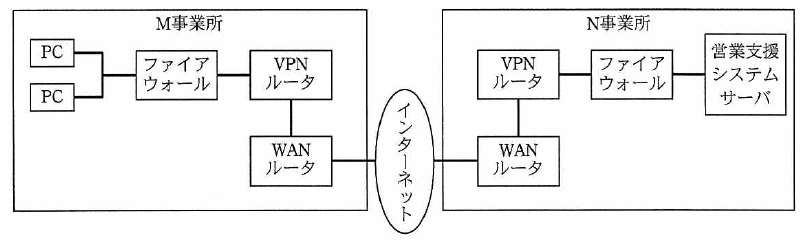

設問 1 は、Diffie-Hellman 鍵交換法( DH 法)に関する問題であり、DH 鍵の値を計算して求める内容になっています。さらに、いかにも難しそうなフローチャートが示されています。

これを見て、「ええっ! DH 法なんて知らないよ~」「計算方法知らないよ~」などと、ビビらないでください。

図 2 で Z = 11, X = 7, Y = 5 の場合, DH 鍵として正しい値を,解答群の中から選べ。

解答群

ア 2 イ 5 ウ 7 エ 10 オ 13

基本情報技術者試験には、計算方法を事前に暗記しておかないと解けない問題は、出題されたことがありません。

このような問題が出題されるときには、必ず問題文に計算方法が示されています。その計算方法どおりに解けば、よいのです。

設問には、「 Z = 11、X = 7、Y = 5 として計算せよ」と示されています。

計算式の意味など考えずに、以下のように数字を代入して計算すれば、DH 鍵として 10 が得られます。

- 鍵 A

- 2X mod Z = 27 mod 11 = 128 mod 11 = 7

- AY mod Z = 75 mod 11 = 16807 mod 11 = 10(答え)

- DH 鍵

午前問題の学習で得た基礎知識があれば必ず解ける

午後問題の内容は、午前問題の知識の応用 です。

午前問題の学習で得た基本的な用語や概念が、具体的な事例としてどのように活用されているかを問う 内容になっています。

この問題では、

共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の活用事例として、VPN を取り上げている

のです。

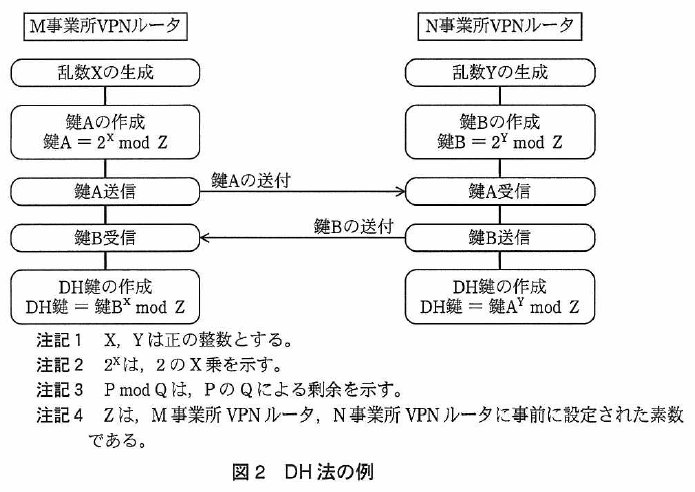

以下は、設問2に示された VPN ルータを認証する仕組みです。

これを見て「 VPN ルータなんて知らないよ~」と思わないでください。冷静になりましょう。ちゃんと午前問題の基礎知識があれば、正解できますから。

図 3 中の に入れる適切な答えを,解答群の中から選べ。

a ~ c に関する解答群

ア 共通鍵 イ 受信側の公開鍵 ウ 受信側の秘密鍵

工 送信側の公開鍵 オ 送信側の秘密鍵

空欄 b は、共通鍵で暗号化した暗号文を復号するのですから「共通鍵」です。

空欄 a は、ディジタル署名を作成するのですから「送信者の秘密鍵」です。

空欄 c は、ディジタル署名を復号するのですから「送信者の公開鍵」です。

つまり、この設問は、午前問題で学習する以下の基礎知識があれば、簡単に解けるのです。繰り返しますが、難しそうな見かけにビビってはいけません。

- 共通鍵暗号方式は、共通鍵で暗号化し、同じ共通鍵で復号する。

- ディジタル署名は、送信者の秘密鍵で暗号化し(署名を作成し)、送信者の公開鍵で復号する(検証する)。

午前問題で学習する「共通鍵」「公開鍵」暗号方式

label 関連タグ: 公開鍵秘密鍵

ヒッカケ問題は出ないので素直な判断で答えを選ぶ

設問3は、IPsec というプロトコルが、OSI 基本参照モデルのどの階層に該当するかを答えるものです。

(4) IPsec を利用した VPN の導入効果

IPsec は, d 層でセキュリティを実現するプロトコルであるので,アプリケーションを変更せずに通信のセキュリティを担保できる。・・・ (略)

設問 3

(4) の IPsec を利用した VPN の導入効果に関する記述中の に入れる正しい答えを,解答群の中から選べ。

d に関する解答群

ア アプリケーション イ データリンク ウ トランスポート

エ ネットワーク

午前問題の学習では、OSI 基本参照モデルの階層と、現在広く普及しているプロトコルを、以下のように対応付けて覚えたでしょう。

しかし、ここには、IPsec がありません。どうしましょう?

| 第 7 層 | アプリケーション層 | HTTP 、SMTP 、POP3 など |

| 第 6 層 | プレゼンテーション層 | |

| 第 5 層 | セッション層 | |

| 第 4 層 | トランスポート層 | TCP 、UDP |

| 第 3 層 | ネットワーク層 | IP |

| 第 2 層 | データリンク層 | イーサネット |

| 第 1 層 | 物理層 |

基本情報技術者試験は、社会人だけではなく多くの学生(健全な青少年)も受験している国家試験です。

出題者である大人は、健全な青少年にヒッカケ問題を出せません。そんなことをしたら、不健全だからです。

とても大事なことなので、もう一度言います。

基本情報技術者試験には、ヒッカケ問題は出ません。

ですから、素直な判断で答えを選んでください。

IPsec を知らなくても、IP が ネットワーク層 に該当することを知っているでしょう。

同じ IP という言葉が付くのですから、IPSec も ネットワーク層 だと考えるのが、素直な判断 です。もしも、IPsec が IP とは違う階層なら、ヒッカケ問題になってしまいます。

実際の答えも、ネットワーク層 です。

label 関連タグ: OSI参照モデル

セキュリティの本質を知っておこう

設問 3 の 空欄 e と f は、セキュリティの本質を突いた、とてもよい問題だと思います。

セキュリティの語源は、ラテン語で「セ(避ける)」「キュリティ(心配事)」です。

つまり、まず心配事が何かを知ることが、セキュリティの本質なのです。たとえば、以下の問題の答えは何だと思いますか?

暗号化の目的は何か?

【選択肢】

ア データを読めなくすること

イ データの盗聴を防ぐこと

答えは、選択肢イの「データの盗聴を防ぐこと」です。

暗号化と聞くと、すぐに「データを読めなくすること」と思うかもしれませんが、それは手段であって目的ではありません。

データの盗聴 という 心配事 があるから、それを避けるために 暗号化 するのです。これが、セキュリティの本質 です。

基本情報技術者試験の学習では、このような本質を意識してください。

あれこれ、丸暗記させるだけの教材ではなく、ちゃんと本質が示された教材を選んで学習してください。

設問 3 の空欄 e と f を見てみましょう。

空欄 e は、暗号化という手段で避ける心配事ですから、選択肢オの 盗聴 です。

空欄 f は、ディジタル署名 という手段で避ける心配事ですから、なりすまし と 改ざん です。改ざんは、問題文の中に示されているで、空欄 f は、なりすまし です。

d に関する解答群

ア アプリケーション イ データリンク ウ トランスポート

エ ネットワーク

e, f に関する解答群

ア DoS 攻撃の対策 イ ウイルス感染の検知

ウ セキュリティホールの修正 エ 送受信するデータの圧縮

オ 盗聴の対策 カ なりすましの検知

筆者は、基本情報技術者試験の対策講座で講師をしています。

ここで紹介したのは、実際の講座でも受講者に指導しているポイントです。この他にも、様々なポイントがあるので、今後の記事の中で、どんどん紹介していこうと思います。

それでは、またお会いしましょう。

label 関連タグ

免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

基本情報 プログラミング 言語の選択と学習方法|午後問題の歩き方

update

基本情報のサンプル問題で Python の基礎知識をチェック | 午後問題の歩き方

update

「基本情報 の Python ってどんな感じ?」を解説|午後問題の歩き方

update

矢沢久雄さんが執筆! 午後 プログラミング 問題対策の参考書「速習言語」を刊行しました!!

update

こうすりゃ解ける! 2019年度秋期 (令和元年度) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

こうすりゃ解ける! 2019年度春期 (平成31年度) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

こうすりゃ解ける! 2018年度秋期 (平成30年) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

午後問題の歩き方 | 試験1週間前にやるべき午後問題の知識チェック (チェックシート付き)

update

午後問題の歩き方 | Java プログラミング問題の楽勝パターン(2)オブジェクト指向

update

午後問題の歩き方 | Java プログラミング問題の難易度(1)Java基本構文

update

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー

IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”

大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。

お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。

主な著作物

- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)

- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)

- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数