午後問題の歩き方 | 午後問題の読み方~マネジメント系

error

この記事は基本情報技術者試験の旧制度( 2022 年以前)の記事です。

この記事の題材となっている「午後問題」は現在の試験制度では出題されません。 ご注意くださいませ。

午後問題の問 5 は、令和 2 年度からストラテジ・マネジメント系の問題です。ここでは、このうちマネジメント系(プロジェクトマネジメント / サービスマネジメント)の問題を扱います。

ほとんどの過去問題が、

- 説明文の内容を適切に読み取る設問

- 説明に示された通りに計算をする設問

から構成されています。

特殊な知識を要求されることは、ほとんどありません。

ただし、問 2 ~問 4 のテクノロジ系の選択問題と比べて、時間がかかる内容になっている場合がある ので、選択するかどうかは、試験当日によく考えてください。

ここでは、例として、平成 21 年度春期 午後 問 6「スケジュール管理」を紹介します。

この問題は、あまり時間がかかりません。

前半部は、国語の長文読解問題のようなもの

問題は、マネジメントに関する事例(架空の事例)の説明から始まります。

ポイントと思われる部分に下線を付けながら読んでください。慣れていないと、ほとんどの部分に下線を付けてしまうかもしれませんが、それは仕方がないことです。

それなら、ここは説明の区切りだとわかった部分に、大きく区切りの線を引いてください。そうすれば、後で見直すときに、わかりやすいからです。

問 6 スケジュール管理に関する次の記述を読んで,設問 1 ~ 3 に答えよ。

A 社は,2 年前に基幹業務システムを B 社に委託して再構築し,業務効率の向上に成功した。経営改革を更に進めるため,蓄積された経営データを活用した経営管理システムを開発することになり,情報システム部内で第Ⅰ期プロジェクトを立ち上げた。

[第Ⅰ期プロジェクトの概要]

経営管理システムは,経営データ分析サブシステム M1 と経営幹部向けナビゲーションサブシステム M2 とで構成される。M1 はデータ集計用プログラムと分析プログラムとから成る。M2 は,M1 による分析結果を経営幹部向けに編集し,イントラネットを通してブラウザで閲覧できるようにする。これらのサブシステムの要件定義は, A 社の情報システム部が行い,設計からテストまでの開発作業は,経営管理システム の開発経験も豊富である B 社に委託した。B 社は,A 社からシステムの概略機能について説明を受けた後に概算見積りを行い,開発期間を 3 か月として請負契約を結んだ。

なお,開発はすべて B 社内で行うことにした。

[システム開発の遂行状況]

情報システム部による要件定義は予定どおりの日程で完了し,要件定義書が B 社に渡された。B 社は,自社内での開発作業を開始し,開発期間中は両社合同のプロジェクト進捗会議を毎週 1 回行った。

開発開始から 2 か月が経過した時点の進捗会議で,B 社から ” M1 の開発作業に遅れが出ているが,開発メンバを増やして納期に間に合わせる” という報告があった。しかし,2 週間後に B 社から “開発作業の遅れを取り戻せないので,納期をとりあえず 2 週間延ばしてほしい” との申出があり,A 社は仕方なく了承した。その後もスケジュールの遅れは続き,当初の予定から 1 か月遅れて開発が完了した。B 社からは, ” M1 が予想以上に複雑であり,更に M2 の操作性を自社判断で一層高めたことによって,開発規模が当初見積りの 1.5 倍になってしまったことが遅延理由である” との報告があった。

A 社側での受入検査の結果は,品質を含めて良好で,特に,M2 は要件定義時の仕様よりも使い勝手がとても良く,経営幹部の評価も高かった。

以下に、ポイントになると思われる部分を書き出してみました。

- A 社(ユーザ企業)が B 社(開発会社)に開発を委託している。

- 2 年前の基幹業務システムは成功している。

- 今回の経営管理システムは、以下の 2 つである。

- M1: 経営データ分析サブシステム

- M2: 経営幹部向けナビゲーションサブシステム

それでは、設問 1 を見てみましょう。

説明文の内容を適切に読み取れたなら、選択肢の中から正解を選べるでしょう。もしも、選べないなら、 panorama_fish_eye と clear を付けて消去法でやってください。

「選べなかったら消去法」

これは、基本情報技術者試験の全ての問題に共通する解法テクニックです。なぜなら、基本情報技術者試験の問題は、すべて選択問題だからです。

B 社は,今回のシステム開発での遅延理由を二つ挙げている。契約時の見積値とは違ってしまった原因の説明として,表 1 中の に入れる最も適切な答えを,解答群の中から選べ。

| [システム開発の遂行状況] 中の B 社の回答 | 原因の説明 |

|---|---|

| 1 M1 が予想以上に複雑であったこと | a |

| 2 M2 の操作性を一層高めたこと | b |

解答群

- ア

- 開発担当者の技術力が計画時の予測よりも低かったので,実際の開発期間が契約時の見積値を超えてしまった。

- イ

- 設計作業の途中に,A 社との調整を行わないで勝手に機能を広げてしまったので,開発規模が増大し,実際の開発期間が契約時の見積値を超えてしまった。

- ウ

- 要件定義書を受け取った時点で契約時の概算見積りを見直さなかったので,契約時の概算見積りによる計画のまま開発が進められて,実際の開発期間が契約時の見積値を超えてしまった。

- エ

- 要件定義をすべて A 社側で行った上に,開発作業をすべてB社内で行ったので,A 社の業務の理解に計画よりも多くの時間を要した。また,仕様の解釈に誤解が生じて設計作業の手戻りも発生し,実際の開発期間が契約時の見積値を超えてしまった。

選択肢ア~選択肢エは、以下のように、説明文から得られる理由から、 panorama_fish_eye と clear を付けられます。

正解は、空欄 a が選択肢ウで、空欄 b が選択肢イです。これは、例ですので、自分の判断で panorama_fish_eye と clear を付けてください。

- ア

- 開発担当者( B 社)は、「開発経験も豊富」とあるので、技術力は低くない。 clear

- イ

- 「 M2 の操作性を自社判断で一層高めた」とあるので、空欄 b である。 panorama_fish_eye

- ウ

- 「概略説明→概算見積り→開発期間 3 か月で契約」とあるので、空欄 a である。 panorama_fish_eye

- エ

- B 社は、A 社の基幹業務システムで成功実績があるので、A 社の業務理解に時間はかからない。仕様の解釈に誤解が生じるような記述はない。 clear

説明文になくても、言葉の意味から正誤を判断できる場合がある

続いて、設問 2 です。今度は、説明文を読みながら、そこにある穴埋めをする問題になっていますが、説明文から得られる理由から選択肢の正誤を判断するという解法は、設問 1 と同様です。

両社合同によるプロジェクト進捗会議を毎週実施したにもかかわらず,今回のような開発の遅れが生じたことを互いに反省し,進捗会議でのリスク管理について対策会議を行った。この結果,次のような改善策の実施を決めた。 に入れる最も適切な答えを,解答群の中から選べ。

これまでの進捗会議では,主にサブシステム単位での作業状況を,B 社から報告していた。開発上で何らかの問題が発生した場合又はそのおそれがある場合には,問題点の内容,プロジェクトへの影響度及び対策案について両社で相談してきた。

今後は,より定量的なデータによって開発状況の実態を把握し,プロジェクトに悪影響を与えることがないよう未然に防止する。もし発生した場合でも,その影響を最小限に抑えられるようにする。

定量的なデータとしては,各開発工程での作業成果物の生産データ(プログラム規模など),品質データ(レビュー結果,テスト結果など)及び進捗データ(プログラムの完成度,プロジェクト進捗度,計画と実績の差異分析)を使用する。これらのデータを分析することによって,例えば,今回の開発での c といった現象を回避する。

また,開発途中での仕様,スケジュール,開発体制に関する変更管理(変更提案,変更に対する審識・承認など)を進捗会議の場で行う。これによって,例えば,今回の開発での d といった現象を回避する。

解答群

- ア

- 開発メンバを増強する

- イ

- 概算見積りを行った時点よりも要求機能が複雑であった M1 の納期遅延

- ウ

- 操作性を一層高めたことによる M2 の納期遅延

- エ

- 納期を 2 週間延ばした後の更なる遅れの発生

正誤を判断して、選択肢に panorama_fish_eye と clear を付けた例を以下に示します。

ここでは、説明文から得られる理由だけでなく、言葉の意味から正誤を判断していることにも注目してください。

空欄 c と 空欄 d は、「・・・といった現象を回避する。」という文書になっています。

したがって、空欄 c と空欄 d には、現象とは呼べないものは入りません。このことから、現象ではない選択肢アは、どちらの空欄にも不適切で clear だとわかります。

正解は、空欄 c が 選択肢エ で、空欄 d が 選択肢ウ です。

- ア

- 「開発メンバを増強する」は、現象(問題)ではなく、対策である。 clear

- イ

- 空欄 c の 定量データ、空欄 d の 変更管理 は、「 M1 が予想以上に複雑」に効果はない。 clear

- ウ

- 操作性を勝手に高めないように変更管理をするので、空欄 d である。 panorama_fish_eye

- エ

- 2 週間という数字を示しておきながら、どんどん日数が増えてしまったのだから、定量化すれば対策できる。これは、空欄 c である。 panorama_fish_eye

後半部は、中学生レベルの算数の計算問題のようなもの

マネジメント系の問題も、今後の記事で紹介するストラテジ系の問題も、国語の長文読解だけで終わることは、滅多にありません。

ITエンジニアである以上、マネジメント(管理)もストラテジ(戦略)も数字で示して実践するべきだからです。

したがって、ほとんどの問題の後半部は、計算を行う設問になっています。

この問題でも同様です。

筆者が知る限り、基本情報技術者試験の問題を解くのに、あらかじめ特殊な公式を暗記しておく必要があったことは、一度もありません。

計算のやり方は、必ず問題に示されています。

ただし、計算を行うのに、基本的な算数の知識は必要とされます。

これは、中学生レベルの知識(方程式、不等式、1次関数、平方根、統計など)です。

高校生レベルの知識(微分、積分、三角関数など)は不要ですので、算数が苦手な人も、どうぞ安心してください。

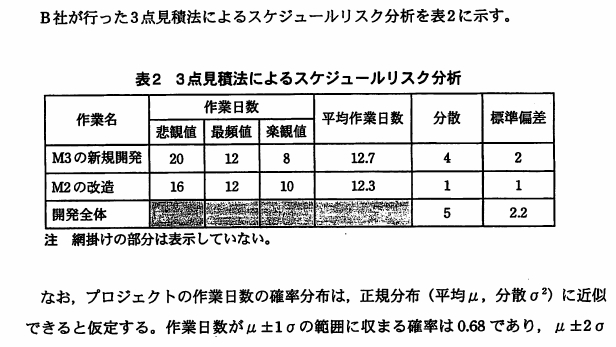

経営管理システムの完成から 1 年後,A 社の経営幹部から新たな経営データ分析機能の要求があり,情報システム部に第 Ⅱ 期プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトでは,経営データ分析サブシステム M3 の新規開発とナビゲーションサブシステム M2 の改造を行う。システム開発は B 社が再び請け負い,開発作業は前回の開発担当者 2 名で行う。B 社では,前回の反省から,開発でのスケジュール見積精度の向上を図るために,3 点見積法を使用したスケジュールリスク分析を行うことにした。

3 点見積法とは,仕事の作業期間(ここでは日数)を,最頻値,悲観値(悲観的に最も長い期間を見積もる),及び楽観値(楽観的に最も短い期間を見積もる)の 3 種の値を用いて推定する方法である。3 点見積法による作業期間の平均,分散,標準偏差,開発全体の標準偏差の計算式は,次のように定義されている。

計算式の中に平方根や 2 乗などがあるので計算が面倒ではないか? という心配もいりません。

基本情報技術者試験は、電卓を持ち込めないのですから、面倒な計算が出題されることはありません。

| 作業名 | 作業日数 | 平均作業日数 | 分散 | 標準偏差 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 悲観值 | 最頻值 | 楽観值 | ||||

| M3 の新規開発 | 20 | 12 | 8 | 12.7 | 4 | 2 | M2 の改造 | 16 | 12 | 10 | 12.3 | 1 | 1 |

| 開発全体 | 5 | 2.2 | ||||

注 網掛けの部分は表示していない。

なお,プロジェクトの作業日数の確率分布は,正規分布(平均 μ,分散 σ2 )に近似できると仮定する。作業日数が μ ± σ1 の範囲に収まる確率は 0.68 であり, μ ± σ2 の範囲に収まる確率は 0.95 である。

問題を読み進めると、案の定、平方根や 2 乗を必要とする計算は、すでに計算済みになっていました。

それでは、最後の設問 3 です。

3 点見積法によるスケジュール見積りに関する次の記述中の に入れる正しい答えを,解答群の中から選べ。

M2 及び M3 の開発作業全体の平均作業日数は,e 日になる。また,確率 0.95 で作業が完了する日数を,スケジュールリスクを考慮して見積もったとき,その最長作業日数は,平均作業日数に f 日を加えた値である。

e に関する解答群

ア 24 イ 25 ウ 27 エ 29

f に関する解答群

ア 2 イ 2.2 ウ 4 エ 4.4

空欄 e は、M2 と M3 全体の平均作業日数なので、両者を加算して、12.7 + 12.3 = 25 日です。

したがって、選択肢イが正解です。

空欄 f は、

- 開発全体の σ(標準偏差)が 2.2 日で、

- 平均 ± 2σ に 95% が入るとあるので、

- 最長作業日数は、平均 + 2σ であり、

- 平均行日数に 2σ = 2 × 2.2 = 4.4 日を加えた値

になります。

したがって、選択肢エが正解です。

どうです。中学生レベルの算数の知識で解けるでしょう。

もしも、中学生レベルの算数の知識に自信がないなら、この機会に復習をしてください。

高校受験の参考書を使うことをお勧めします。中学の算数をまとめて学習でき、問題を解きながら楽しく学習できるからです。

コンピュータは、計算機なのですから、ITエンジニアが「算数は嫌い!」なんて言ってちゃダメですよ。

基本情報技術者試験の出題分野は、テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系に大きく分けられています。

ITエンジニアは、テクノロジ系だけを重視しがちですが、それはいけません。

ITエンジニアも、ビジネスマンなのですから、ビジネス(マネジメント系とストラテジ系)に関する知識が必要とされます。

基本情報技術者試験の学習を通して、ビジネスの基礎知識を習得してください。

それでは、またお会いしましょう。

label 関連タグ

免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。

※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

基本情報 プログラミング 言語の選択と学習方法|午後問題の歩き方

update

基本情報のサンプル問題で Python の基礎知識をチェック | 午後問題の歩き方

update

「基本情報 の Python ってどんな感じ?」を解説|午後問題の歩き方

update

矢沢久雄さんが執筆! 午後 プログラミング 問題対策の参考書「速習言語」を刊行しました!!

update

こうすりゃ解ける! 2019年度秋期 (令和元年度) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

こうすりゃ解ける! 2019年度春期 (平成31年度) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

こうすりゃ解ける! 2018年度秋期 (平成30年) 基本情報技術者試験の午後問題を徹底解説

update

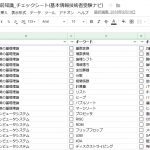

午後問題の歩き方 | 試験1週間前にやるべき午後問題の知識チェック (チェックシート付き)

update

午後問題の歩き方 | Java プログラミング問題の楽勝パターン(2)オブジェクト指向

update

午後問題の歩き方 | Java プログラミング問題の難易度(1)Java基本構文

update

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー

IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”

大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。

お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。

主な著作物

- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)

- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)

- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)

- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数