工数見積もり -実践!見積もり手法編- 研修コースに参加してみた

今回参加した研修コースは 工数見積もり -実践編- です。

見積もりは「まるっとだいたい 3 ヶ月」が得意技の私ですが、だいたい 1.5 倍オーバーし、ヒドイときには 5 倍かかったことがあります。。(社内のプロジェクトです。あくまで。。)

このコースでは、代表的な3つの工数見積の手法を、ある仕様をもとに見積もりし、グループで共有しながら、使う場面や精度を確かめました。

まるっと派の私の感想は、、、ただただ、早めにこのコースに参加したかった。。。😭 😭 😭

これから 1 ヶ月を超えるようなプロジェクトを担当する、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャにはとってもオススメのコースです!

では、どんな内容だったのか、レポートします!

もくじ

コース情報

| 想定している受講者 |

|

|---|---|

| 受講目標 |

|

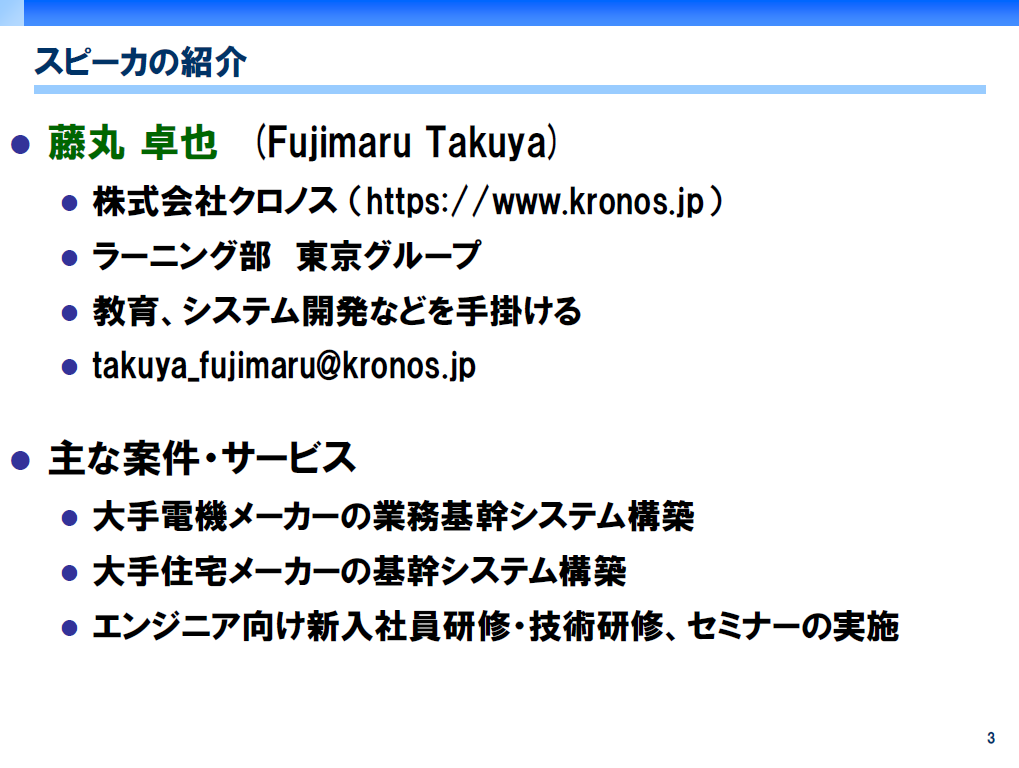

講師紹介

この「参加してみた」レポートでは初登場となるクロノスの 藤丸 卓也 さん です。クロノスさんからは、大石さん、鈴木さんに次いで、3人目のご登場です。

- 大石 宏一さん

研修コースに参加してみた

- 鈴木 健男さん

研修コースに参加してみた

クロノスさんは 現場:トレーナー のバランスを取られていて、トレーナーであっても開発現場にでて、現場感からズレないよう、工夫されています。

藤丸さんも開発現場からトレーナーになられた方ですね。

コース内容

まずは、システム開発における見積もりの対象からブレイクダウンします。

- 見積もりの対象

- 工数

- コスト

- 規模

- 工期

今日は工数が対象です。

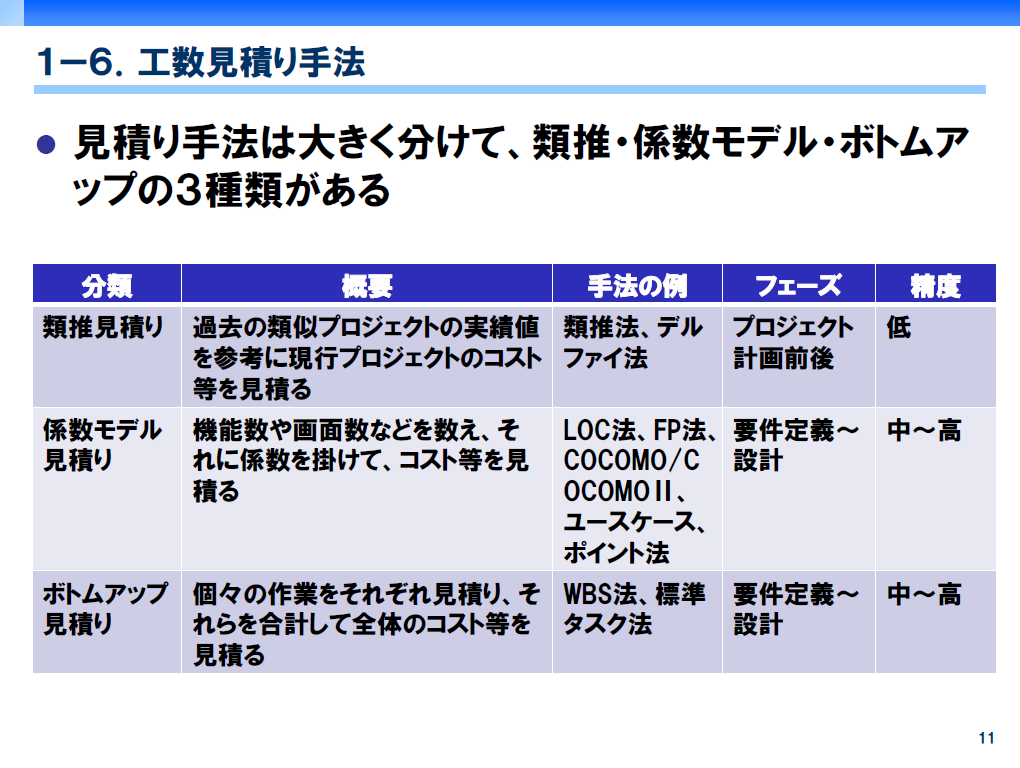

この工数の見積もりにあたって、3 つの手法があるので、このコースではこの3つを試してみます。

- 見積もり手法

- 類推法

- 係数モデル (FP法)

- ボトムアップ法 (WBS)

見積もりの変化

その工数見積にあたって、見積もりの根拠、ベースになっていたものが、いまはドンドン変わっているので、注意しましょう、とのことでした。

- ex.

- 従来) オンプレミス vs. 今) クラウド

- 従来) 目視・手動テスト vs. 今) テスト自動化

その意味では、今までの 工程完了 -> 請求 のスタイルも、時間契約 (1ヶ月¥●●●万円 までのサブスクリプション型) のようなスタイルも増えているので、従来のベースでは測れないようになっているのかも知れません。

工数見積もり手法

このコースでは、新しいクラウドなどに対応した見積もりではなく、あくまで従来手法を使った見積もり手法を取り上げます。

類推見積もり

- 開発の初期段階で使う

- 予算獲得、概算見積もり

- 要件定義が完了していない段階

- 過去の見積もり担当者の勘や経験で類推することが多い

係数見積もり

- 要件定義後に再見積もりするときに使う

- FP法やCOCOMOを使うと、よく使われているので納得感がある

- 要件定義が完了しないと使えない

不確実性のコーン

工程の段階によって、見積もり手法が変わりますが、その見積もりの精度について、不確実性のコーンを使って説明いただきました。

これは WBS の過去のレポートでも出てきましたので,ぜひそちらをご覧ください。

研修コースに参加してみた

演習!!!

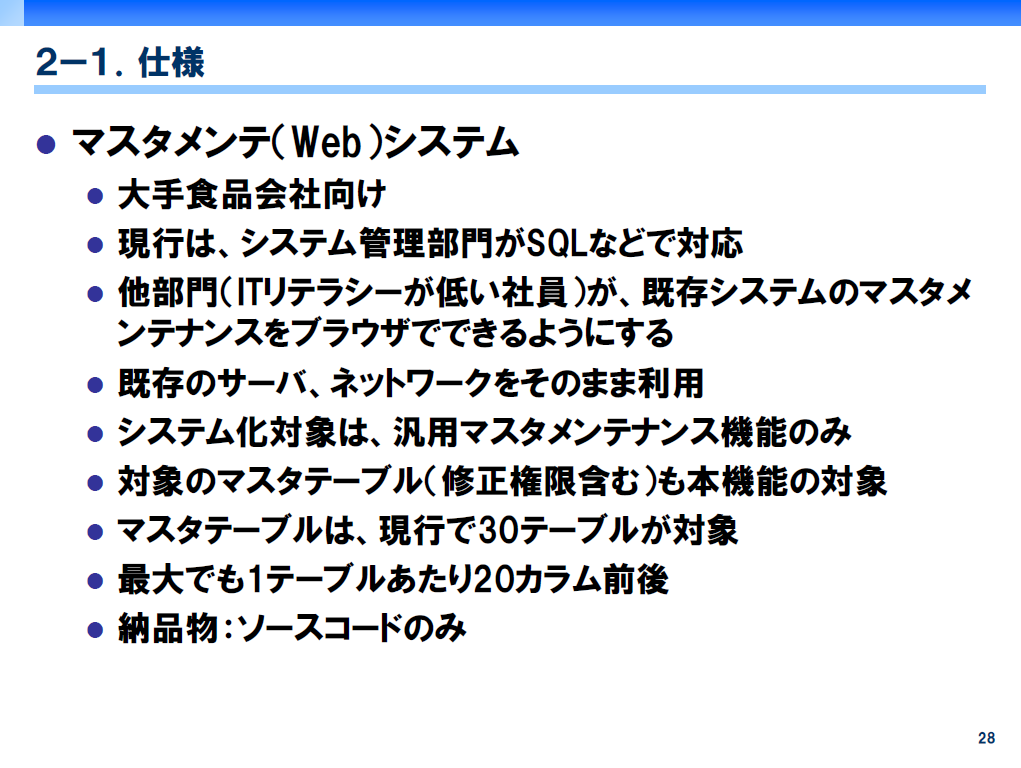

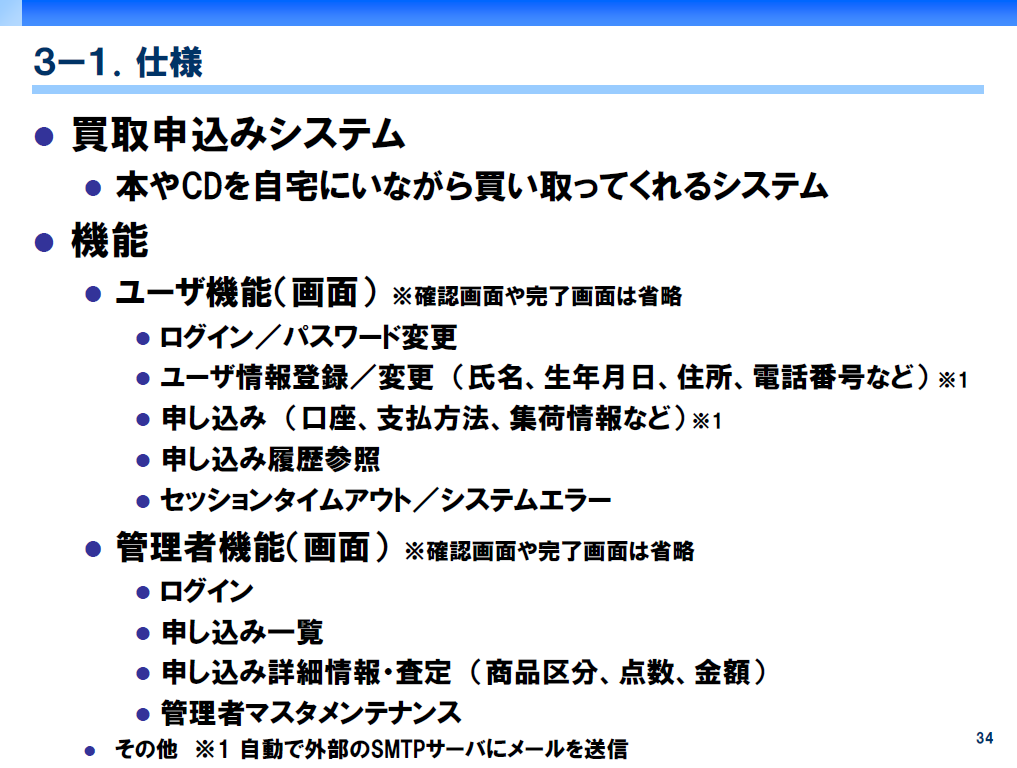

ここからは、先程、講義いただいた手法をもとに見積もりしてみます。

類推法

まずは個人で考えて、グループでどのように見積もったかを共有します。

思わず計算してしまった方、計算せずにやるのが類推法です。

まさしく過去の類似した案件から類推するのです。

皆さんは、どれぐらいで見積もりしましたか?

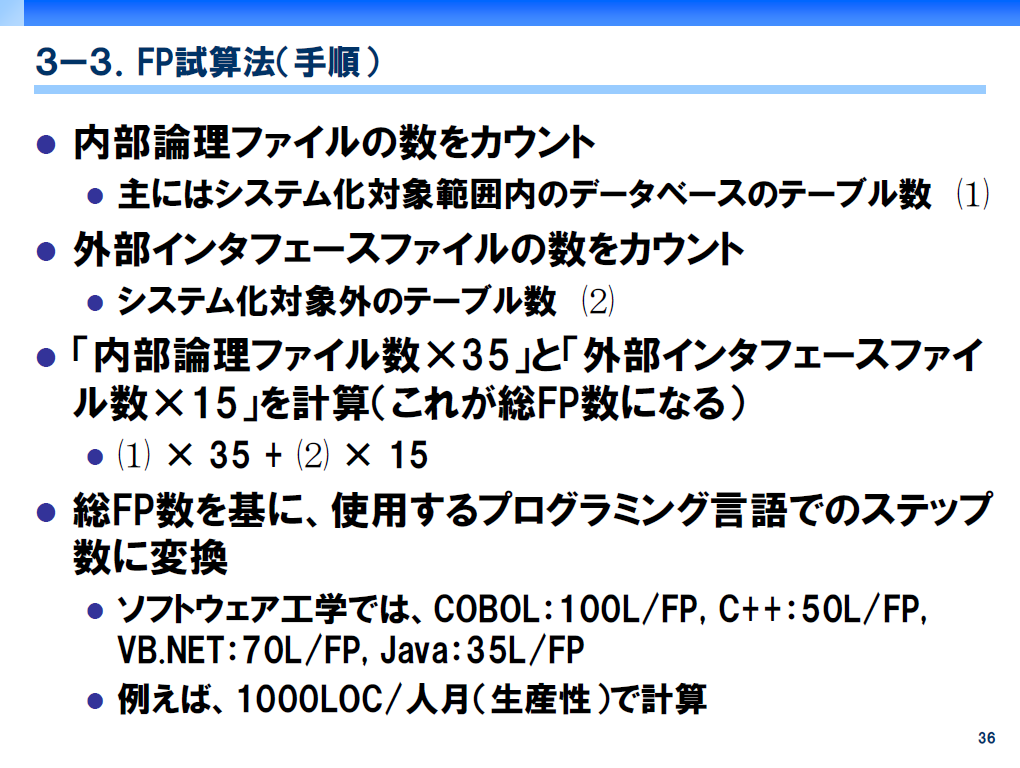

係数見積もり FP法 ~計算式の紹介~

続いて、係数見積もりですが、その前に FP法 の手順です。

ソフトウェア開発データ白書2018-2019:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

ソフトウェア開発データ白書2018-2019:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

そのうち、COBOLが消えて、Pythonが指標に入るのでしょうか。(PythonのPJ、探すのが大変そうですが…)

FP法の演習

- 内部論理ファイルの数と外部ファイルの数

- あとは公式とIPA発表のものを掛け合わせる

- 内部論理ファイル数 × 35FP + 外部ファイル数 * 15FP = 合計FP数

- 合計FP数 * 開発言語FP数 * 1000L/人月 = 人月

IPA基準のデータを使うので、顧客にとっては納得感に繋がりそうです。

ボトムアップ法 (WBS法)

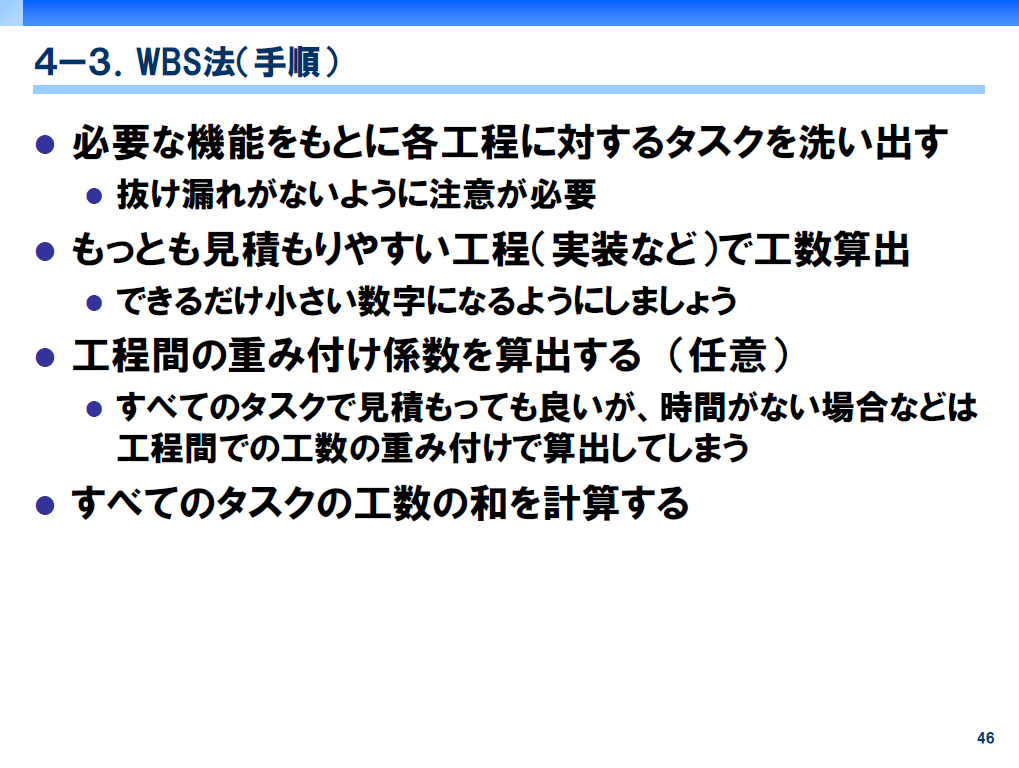

続いて、WBS法の手順を解説いただきました。

WBS法の演習

先のFP法で見積もりした題材を使います。

最後に、SEカレッジで実施している、そもそもの工数をへらすためのレビュー技法やテスト自動化のコースをご紹介いただき、このコースは終了しました。

まとめ

このコースでは工数見積に関する3つの手法を学んで、実際に演習で使ってみました。

開発前、要件定義後、それぞれの工程で見積もり手法を試してみましたが、たしかに精度に幅があり、見積もりそのものの精度が上がっていくことがわかりました。

また、見積もりの根拠は曖昧になりがちですが、IPAなどがまとめた基準を使うと、顧客の納得につながりやすい、というのも、こういった手法のメリットかも知れませんね。

1ヶ月を超えると、途端に見積もり精度が悪くなると言われているので、これから、そのような規模感のプロジェクトに携わるプロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャには、とてもオススメのコースです!!

label SE カレッジの無料見学、資料請求などお問い合わせはこちらから!!

label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!

IT専門の定額制研修 月額28,000円 ~/ 1社 で IT研修 制度を導入できます。

年間 670 講座をほぼ毎日開催中!!

SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。