情報化社会における学校教育の在り方とは?|カレッジ祭 開催レポート

2 日間にわたり 8 つのテーマでセッションが行われた 「SEカレッジ ITフェスティバル」 から今回は “IT × オンライン教育” をテーマとした 「情報化社会における学校教育の在り方とは?」をレポートします。

GIGA スクール構想などで徐々にオンライン教育が普及し始めた日本ですが、一斉休校時に「双方向のオンライン指導を実施できたのは 5 % だけ」でした。 なぜ変化に対応できないのか、その理由を、文部科学省 中央教育審議会で委員も務め、ご自身でもオンラインスクールを運営する、 Ed Matsuda (エド松田) こと、松田 悠介さんに工業化教育から始まる日本の教育の歴史を紐解きながら、講演いただきました!

テクノロジーを上手に使えば、教育を変えられることも実証する松田さんの実績にも注目です。 ぜひご覧ください!

Crimson Education Japan 代表取締役社長

文部科学省中央教育審議会の教員養成部会委員、一般社団法人「教師の日」普及委員会代表理事なども務める

もくじ

Japan as No.1. 「工業化社会」の波に乗った日本の教育

人がいらなくなる社会

ただ、今は工業化から脱工業化に進んでいて、人が組み立てるのではなく、それを組み立てるロボットを人が作る時代になりました。 言われた通りに動くわけではなく、クリエイティビティであったり、課題解決能力だったり、 0 → 1 を作れる力がどんどん求められています。

ここから映像を 2 分ほどお見せします。

よくテクノロジーで仕事がなくなると言われていますが、あまり日本にいるとピンときません。 私は 4 ~ 5 年前にシリコンバレーの中心にあるスタンフォード大学で学んでいたのですが、本当にアメリカで起こり始めているイノベーションを目の当たりにしました。 それについてご紹介したいと思います。

Amazon を始めとする EC では物流があり、そういった物流で、何十万人何百万人という人が働いています。 Amazon はそこにテクノロジーを導入し、全自動化を進めています。 まだ完全自動化というわけではありませんが、皆さんが注文した情報がシステムにいき、システムから倉庫に、倉庫から何千台と動いてるロボットにその情報が受信され、座標を使って商品がある棚まで行き、その棚を発送窓口まで持っていきます。 そのシステムが導入され、人がいらなくなっています。

農業でも AgriTech 、 農業 ( Agriculture ) x テクノロジー ( Technology ) が非常に進んでいて驚きました。 私が日本にいるときは、農家さんというと、耕して田植えして、雑草抜いて、肥料や水をまいて、収穫をして … 、というイメージを持っていました。 それが、アメリカの農家さんに、「どれぐらい畑に出るのか」と聞くと「ほとんどでない。 いま自分はパソコンルームにいる」と。 驚きましたね。

何をするかと言うと、無人のトラクターが耕して、土の中に無数のセンサーを埋めて、土の栄養度や湿度などを測って、どれぐらいの肥料をまくか調整し、肥料もドローンでまきます。 そして天気予報の情報も取り入れて予測をして、水をどれだけまくかも調整しています。 雑草はさすがに人が抜かなければならないと思っていると、雑草も実はトラクターに画像認識の機械が備わっていて、画像認識で雑草を特定し、雑草だけレーザー照射をします。 収穫も全自動なので、無人農業の世界観にどんどん近づいています。

建築でも、構造化計算を機械が行い、最先端のデザインを 3D プリンターを使って 24 時間稼働しながら家やビルを建築する事例も出ています。 小売り、スーパーでは Amazon Go のように無人スーパーになっていたり、医療でも人工知能を使って正確に診断し、サンタクルーズ大学では、何万回と手技を覚えさせたロボットが手術できるようになったと発表しています。

これは未来の話ではなく、いま世界で始まっている変化です。

ハコモノが続く日本の教育

2030 年に向けて世界で活躍する上で必要な三つのコンピテンシー

もう一つの大きな波というのがグローバリゼーションです。

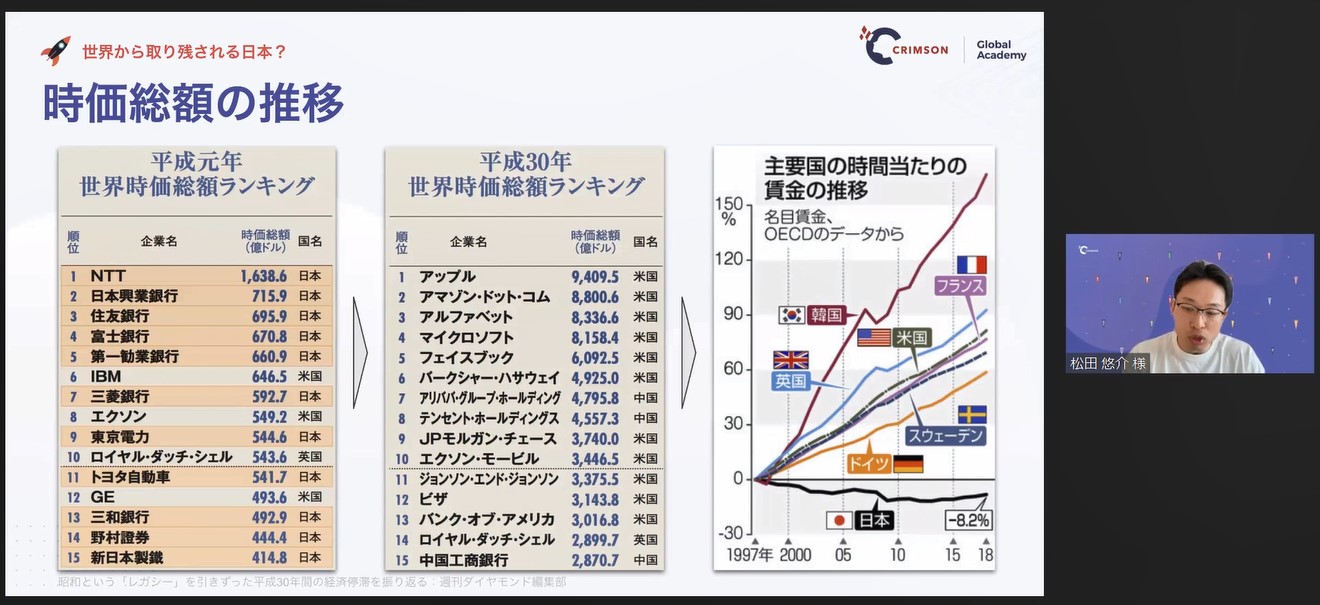

先程の時価総額の表から 30 年たった今、そこには日本企業は一社もありません。 当時の時価総額からすると十倍ぐらいになっているにも関わらずです。 また企業が豊かになると国も豊かになり、当然賃金も高くなりますが(もちろんインフレもありますが)、日本は 20 年前と比較してなんと 10 % 近く下がっています。 非常に厳しい局面に立たされています。

さらに今後日本がどうなるかと言うと、今は人口 1 億 2 千万ですが、 2060 年、私たちの子どもが子育て世代になった時には 8000 万人近くになり、高齢化率も 30 % から 40 % に上がっています。 これにより、どういうことが起こるかというと、急速な人口減少により市場が縮小します。 縮小するということは、誰も投資せず、投資がないということはイノベーションが起こらなくなり、成長力が低下し、豊かさが低下するというスパイラルに入ることも見えます。 教育に携わる私としては非常に危機感を持っています。

世界を見てみると、同じ 2060 年には世界人口は 75 億人から 100 億人に近づいています。

これを前提に世界の教育もどんどん変わろうとしています。 OECD も三つのコンピテンシーを定義して、

- “新たな価値を創造する力”

- “対立やジレンマを克服する力”

- “責任ある行動をとる力”

を身につけ、今後は異質な集団で交流し、自律的に活動し、それと並行して道具を用いることが重要であるとしています。 まさしく時代を捉えたコンピテンシーです。

GIGA スクール構想で体制は作れても、中身は …

日本でも文科省、経産省、総務省、いろんな省庁が準備して GIGA スクール構想を打ち出し、タブレット端末や ICT インフラを整え、そしてコンテンツを提供することに 4000 億円を投じています。 コロナで一斉休校になり、オンライン教育、オンデマンド教育、同時双方向的型の教育がどんどん学校現場に入りました。 今は日本の教育が変化する絶好のチャンスで、時代の大きな波に乗るために、少しずつ体制が整ってきたかな、と感じていました。

ただ、フタを開けてみると、一斉休校下で、同時双方向型のオンライン指導で家庭学習ができていたのは 5 % しかいないという危機的な状況でした。 今は状況が変わっていますが、今までの教育から切り替えられていないことを現しています。

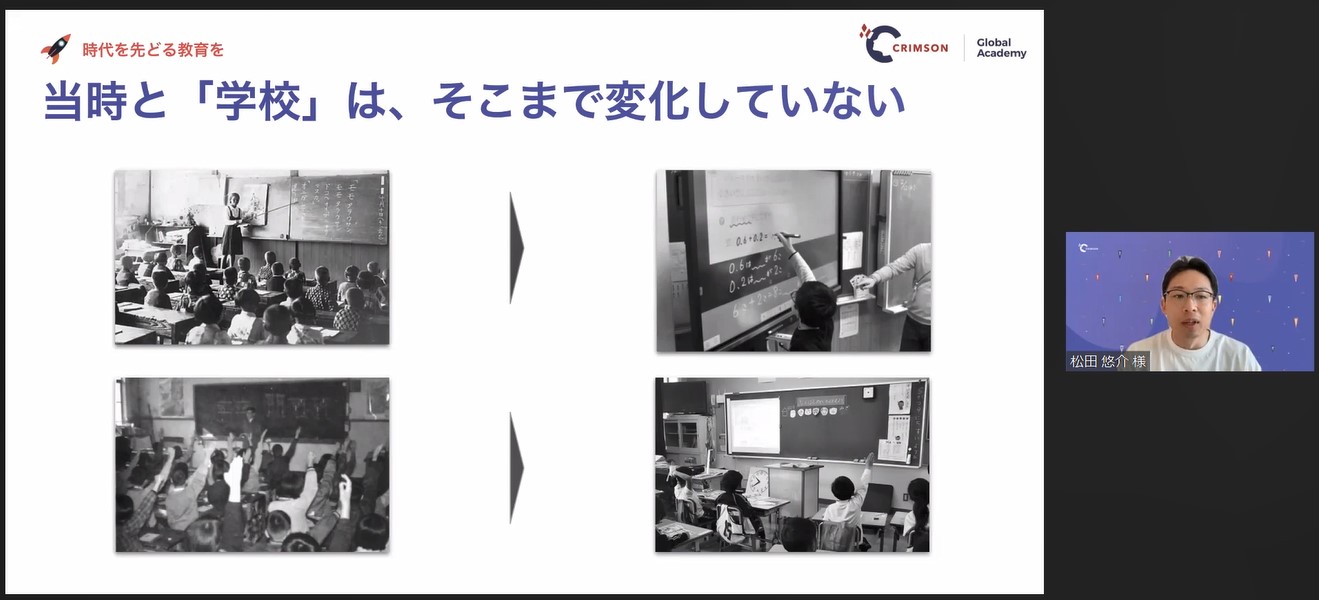

例えば、これは ICT を活用した事例です。

「ん? いやちょっと待ってよ、ちょっと待って、これ見たことがあるぞ」と。

一応 ICT 機材を使ってますが、 40 年 50 年 60 年前の教育と変わってないんじゃないかと。 つまり画面を黒板のように使ったりして、机の並びや指導の仕方は変わってなくて、手上げ方式の一斉指導型の授業と何も変わってないじゃないか、ということです。

テクノロジーを使って「工業化教育」をしても、仕方がないわけです。

どれだけパソコンやタブレットが入ったとしても、学校の学習はほとんど記憶と丸暗記に依存し、学び方は一人ずつ違うのにも関わらず、一斉授業がまだ続いてしまっている。 これでは工場でパッチごとに製品を作ることと同じで、そこに私は危機感を抱いています。

それでも国も世界の変化に適応しようと本当に頑張っています。

ただ、プログラミング教育や外国語教育、道徳教育、理数教育といろいろ進めるけれど、子どもたちの 1 日の時間、弁当箱に例えると、弁当箱の大きさは決まっているんすね。 そこにおかずを詰め込んでも、幕の内弁当のようになるわけです。 「教育の幕の内弁当化」と私は呼んでいるのですが、何かを増やすなら、何かを減らさなければならないにも関わらず、それができていません。 また、幕の内弁当はなかなか作るのが大変なんですよ。 作るのも大変ですし、食べた方は何を食べたのか覚えてない。 幕の内弁当を食べた 2 時間後に、自分が食べたおかず全てを当てられる方なんて、そんなにいないと思うんですよね。 これも一つの課題です。

テクノロジーを駆使したオンライン学校の実績

ベンチマークすべきアメリカの大学入学審査基準

ちょっとここから話のテイストは変わりますが、必ず戻ってきます。

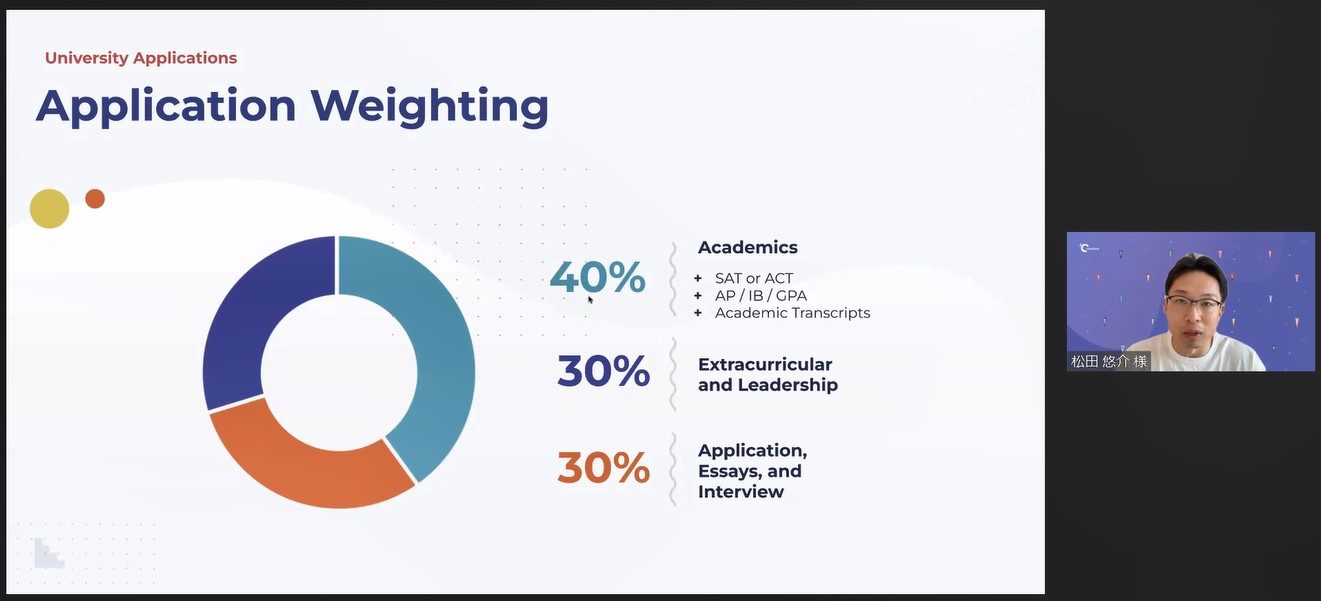

私はずっと海外進学の支援をしているので、アメリカの入試制度に詳しいのですが、これからの時代を生き抜く力を育むために、非常に良い入学審査基準を持っていると思います。 日本では AO 入試を除き、センター試験の点数で足切りされますよね。 アメリカの場合は、どこの大学でも絶対に点数だけで足切されることはありません。

テストや学校の成績は全体の評価のうちの 4 割しか占めません。 残りの 6 割は課外活動や、主体性、何に情熱をもって取り組んでるのか、そういったことが評価されます。 勉強だけではダメで、自分の夢や目標、ビジョンに向かって行動を起こしていることがとても重要なのです。 非常にバランスが良く、すごくいいですよね。

いまの日本で、これをやるにはいくつか課題があります。

例えば、 3 月生まれと 4 月生まれで 1 ヶ月しか変わらないのに、なぜか学ぶ内容は 1 年違います。 例えば、高校レベルの数学をやってる中学 1 年生はいくらでもいますが、中学校 1 年生の彼・彼女は数学の授業に座っていなければいけません。 子どもたち一人ひとりの学力の状況に合わせて教育か提供できていないこと、これが課題です。

もう一つの課題、それは 30 人 40 人といる子どもたちの前に 1 人の先生が立つことです。 習熟度別ではなく、バラバラのレベルにいる子どもたちが同じ空間にいて、皆さんが先生だったら指導しにくいと思いませんか。 教員の質が問題と言われていますが、教員の質以上の問題が、そこにはあり、指導の難易度も高くなります。

テクノロジーを上手に使えば日本の教育は変わる

私は、この課題をテクノロジーを駆使することで、

- 個別最適化された飛び級も可能なカリキュラムの設計

- 少人数制で効率よく学習できること

- 世界のトップクラスの先生から学べる。 そして世界中の生徒とともに学べる。

こういった理想の教育は作ることはできると考えています。

そして効率よく、これまで 8 時 30 分~ 15 時 だった学校の時間を 8 時 30 分~ 12 時にして、空いた時間で、自分の興味がある、アートであったり、スポーツであったり、探求であったり、リサーチであったり、そういったものに時間を使えるようになります。 それが出来るように私たちはチャレンジし、クリムゾン・グローバル・アカデミーというオンラインのインターナショナルスクールを運営しています。

開校して 2 年たち、今ニュージーランドとアメリカ政府の認定を受け、卒業時点でニュージーランドもしくはアメリカの高校卒業資格も得られる学校となりました。

一つの事例紹介としてお話しますが、

- 自分のレベルあったところでしっかりと学ぶこと

- 少人数制の授業も取り入れること

- 世界でトップクラスの先生を集めていること

これらを私たちの学校は実現できています。

例えば、日本でインターナショナルスクールの質の高い先生を見つけることは非常に難しいんですね。 なぜなら、世界からすると先生の給料が低い上に、わざわざ家族ごと引っ越ししようと思わないわけです。 それがオンラインであれば、世界中どこにいたとしても質の高い先生が指導することができます。

また、普通の学校であればテクノロジー人材は一人か二人ぐらいだと思いますが、私たちのテックチームには 20 名以上のテクノロジー人材が集まっています。

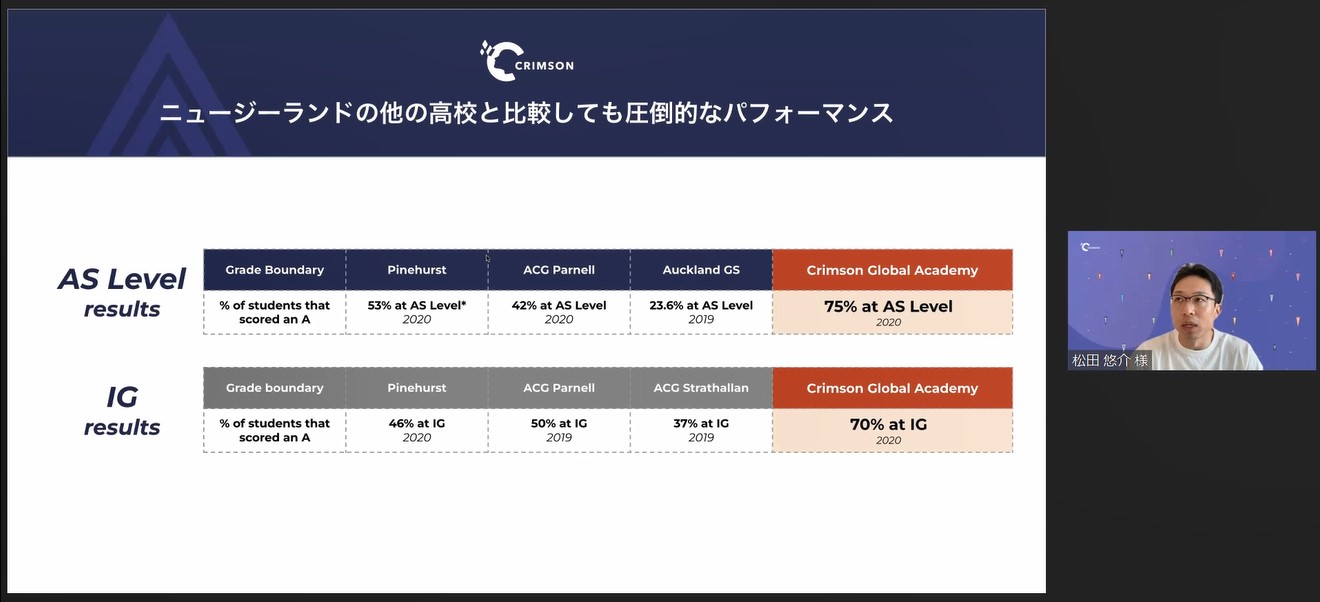

一方で、オンライン教育は質が低いと思われがちですが、そんなことは全くもってありません。 いま私たちは A-Level ( A レベル) という世界的なカリキュラムを取り入れているのですが、その試験結果をニュージーランドのトップスクールと比較しました。

ニュージーランドのトップスクールでは全体の 4 割から 5 割ぐらいなのに対して、私たちの学校では 7 割以上が A 評価を取っています。

またコストも私たちの学校は校舎を持たないので、既存のインターナショナルスクールより安くなります。 私たちの学校のみならず、スタディサプリなどオンライン教育は、今まで塾代に 3 万から 10 万円とか払っていたものを、月 1000 円や 2000 円にしています。 テクノロジーの進化によって価格のディスラプションが起き、こういった教育の民主化が起こっています。 今までの限られた地域の、限られた人たちが受けられる教育ではなくなるということです。 あと 5 年 10 年すれば、多くの人達がアクセスできるようになります。

今後も 30 万人の学習データを分析結果をもとに、自分のパスを決められるサポートや、 AR / VR で実験などの体験学習をするなど、テクノロジーを使った教育に取り組んで参ります。

info_outlineクリムゾン・グローバル・アカデミーに関する詳しいページはこちら

label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!

IT専門の定額制研修 月額28,000円 ~/ 1社 で IT研修 制度を導入できます。

年間 670 コースをほぼ毎日開催中!!

SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。

私は「波」という比喩を使うことが多いのですが、すごく好きな比喩でして、実は私の友人のプロサーファーから、「泳ぐ力であったりバランス力だけを鍛えていても、ビッグウェーブには乗れない」と言われたんですね。 そのポイントで辛抱強く待って、大きな波が来た時に適切なタイミングで自分が磨いてるスキルをいかして波に乗って行く。

私は教育でも、大きな社会変革の波に乗ることがとても重要だと思っています。今は二つの大きな波があり、その一つがテクノロジーです。

「時代と教育」と考えてみると、実際これまでは「工業化社会」だったんですね。 ベルトコンベアーの前に立って、製品を高品質に作り出す人材が求められていました。 こういった時代で生き残るために必要なスキルは、マニュアルを忠実に覚え、指示通り動いて、正確に “ものづくり” をすることがとても大切でした。 工業化で日本はすごい成長を遂げ、世界で闘うプロダクトをたくさん出してきたんですね。 三種の神器もそうですし 3 C 、カラーテレビ、クーラー、車もそうです。

その中で「工業化教育」があり、これは目の前に、先生をはじめマニュアルを教えてくれる人がいて、それを忠実に暗記し、覚えたかどうかをテストで測るという教育です。 今ではそれを否定されがちですが、私はそれを否定すべきではないと思っています。

高品質な工業化教育があったからこそ、日本は 35 年前ですが、 Japan as No.1 、世界一位二位の経済大国になりました。当時の時価総額ランキングを見てみてもトップ 15 社のうち 11 社が日本企業でした。 素晴らしいですよね、これは本当に。 当時の日本が大きな波の流れを捉えて、必要なスキルを開発し、提供し、社会の波と流れとそれに合わせた教育がベストフィットした事例じゃないかと思います。