インフラエンジニアのお仕事 ~スキルを身につけるロードマップ~|研修コースに参加してみた

今回参加したコースは インフラエンジニアのお仕事 ~スキルを身につけるロードマップ~ です。

プログラマはプログラミングしている風景がスグにイメージできると思いますが、インフラエンジニアというと、皆さんはどんなイメージをお持ちになりますか?

当たり前のように存在しているインフラ = サーバやネットワークだけに、いざ業界入門者に「サーバやネットワークの保守運用って何するの?」と聞かれると、説明に困ります。

このコースでは、数多くのインフラ関連の書籍も執筆されるだけでなく、現場のインフラエンジニアとしても活躍される 大澤 文孝 さんに、実際にどのような仕事をしているのか、仕事にまつわる知識を整理いただきました。 一口に「インフラエンジニア」と言っても、ポジションによってこれだけ変わるのか、と驚きました!

では、どのような内容だったのか、レポートします!

もくじ

コース情報

| 想定している受講者 | 特になし |

|---|---|

| 受講目標 |

|

講師紹介

このコースで登壇されたのは、 AWS 、 Kubernetes などのクラウドネイティブを扱うコースで登壇の多い 大澤 文孝 さんです。

テクニカルライター/プログラマー、情報処理資格としてセキュリティスペシャリスト、ネットワークスペシャリストを取得。

Web システムの設計・開発とともに、長年の執筆活動のなかで、電子工作、 Web システム、プログラミング、データベースシステム、パブリッククラウドに関する書籍を多数執筆している。

-

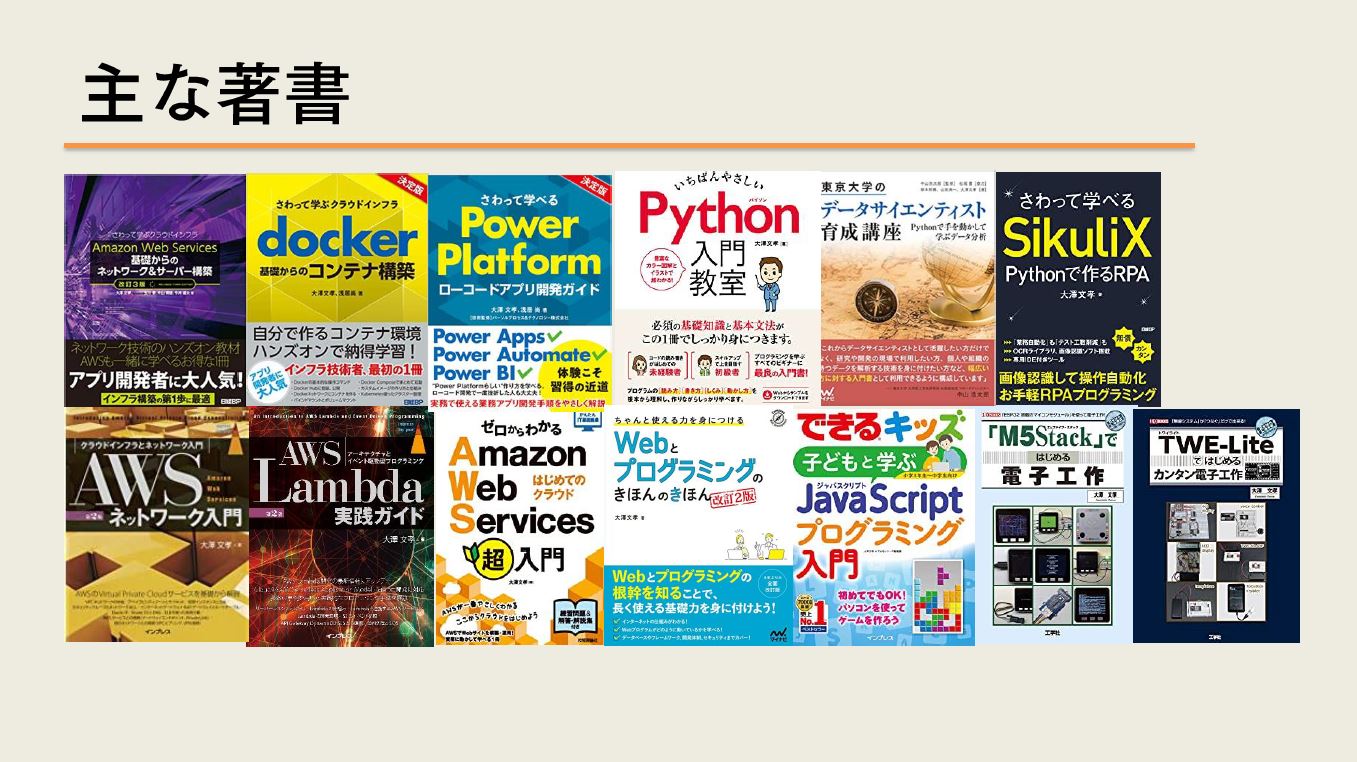

主な著書

- 「 AWS ネットワーク入門 第 2 版」(インプレス 刊)

- 「 AWS Lambda 実践ガイド 第 2 版」(日経 BP 社 刊)

- 「 Amazon Web Services 基礎からのネットワーク&サーバー構築 改訂 4 版」(共著 日経 BP 社 刊)

- 「ハンズオンで分かりやすく学べる Google Cloud 実践活用術 AI・機械学習編 Google 監修」(日経 BP 社 刊)

- 「ゼロからわかる Amazon Web Services 超入門 はじめてのクラウド」(技術評論社 刊) など

1 限目 インフラエンジニアのお仕事

1 限目では、インフラとインフラエンジニアの仕事について、概要を学びます。

インフラとは

ここで言うインフラ(インフラストラクチャ、土台)とは、システムを動かすためのインフラであり、サーバやネットワークなどを指します。

こうしたインフラは 物理的なモノ として存在します。そのため、故障や経年劣化による交換などもあり、緊急対応もあります。 このモノにまつわる仕事がインフラエンジニアの仕事です。 このモノの有無がプログラマとの大きな違いですね。

インフラエンジニアの仕事では、以下のようなものをセットアップします。

- サーバ

- 24 時間安定して動作するようなコンピュータ

- 構成などは PC とあまり変わらないが、耐久性が違う

- OS

- Linux か Windows Server を使うことが多い

- ミドルウェア

- どんなミドルウェアを入れるかでサーバの役割が変わる

- Web 、データベース、メールなど

- どんなミドルウェアを入れるかでサーバの役割が変わる

- ネットワークやネットワーク機器

- ハブ / ネットワークスイッチ、ルータ、ファイアウォール

- 配線して繋いだだけでは動かないので設定が必要

多くの場合、ここまでをインフラエンジニアが担当し、あとはアプリケーションエンジニアやデータベースエンジニアなどに引き継ぎます。

また、これらのモノはデータセンタやクラウドに配置されます。

- データセンタ

- 地震や災害などに強いビルで、停電のときのバックアップ電源があり、入室セキュリティチェックもある

- インフラエンジニアはデータセンタで作業することもある

- クラウド

- 仮想化されたサーバやネットワークを使う

- ブラウザで操作するとサーバやネットワークをスグに使える

- リアルで用意しようとすると 1 ヶ月ぐらいかかってしまう

- 従量課金で初期費用 0

- リアルで用意しようとすると 100 万円単位で費用がかかってしまう

- 最初は安いが、長く運用すると高くなってしまう

- レンタカーとクルマを買うかの違いに近い

データセンタの住所等はもちろんながら非公開なので、どんな場所なんだろうと気になってググっていると、 Google のデータセンタを内部探訪している動画がありました。

データセンタを探訪しながら、 Google のインフラエンジニアの仕事も紹介されているので、このコースにピッタリです!

インフラエンジニアのスキルの身につけ方

インフラが互いにつながることで、インターネット全体がつながっています。 では、使用されている機器が異なるのに、なぜ、つながるのでしょうか?

それは 規約が同じだから です。 インフラは規約の固まり、ということは意識しておきましょう。

ほかの分野でもそうですが、特にインフラエンジニアはモノを扱うので、 理論 と 実践 の両方を学ぶことがより一層必要です。 特に、インフラエンジニアは理論に紐づく考え方をしてほしい、とは大澤さんの言葉です。

- 理論 = 規約

- 汎用的で、年がたっても変わらない = 一生もの

- 実践 = 設定

- 扱うモノによって変わる

- 理論に紐づく実践をすること

- B という状態にするために( = 理論)

- A というコマンドを使う( = 実践)

ex. 「pingは疎通を確認するコマンド」 という暗記はしない- 理論

- インターネットでは ICMP というデータを送信して疎通確認をする

- 実践

- ICMP を送信するのに使うのが

ping

このスキルの身につけ方に続いて、キャリアも解説いただきました。 業界入門者の当面目標となる、初級と中級のレベルの違いを、これまた具体的に大澤さんに紹介いただきました。

インフラエンジニアのお仕事

では、この 1 限目の本題、インフラエンジニアの仕事です。

インフラエンジニアと言ってもたくさんの仕事があるので、代表的な現場ごとに、どのような仕事が発生するのか見てみましょう。

社内担当(情報システム部門 + インフラ受託企業)のインフラエンジニアの仕事

- 社内 SE としての仕事

- サーバのユーザ管理 / 管理画面やログの確認 / セキュリティパッチ適用やバージョンアップ

- 企業内のネットワーク(リモート含む)、サーバの構築 + 増設

- ネットワークやサーバの保守・運用・監視体制を整える

- 監視ツールで管理(人間がやるのは大変)

- 従業員一人ひとりの PC のセットアップ

- 台数が多い場合は自動化を考える

- セキュリティに関する仕事

- 本当はセキュリティ専門家の仕事だが、社内にいることは稀なので、インフラエンジニアが担当する場面も多い

情報システム部門は守備範囲が広い! まさしく企業の IT インフラを支えるエンジニアですね。

コンテンツやシステムを提供する会社で働く、開発部門のインフラエンジニア

もう一つの現場として、開発部門のインフラエンジニアがあります。 仕事は次のとおりです。

- システムを動かすためのインフラを作る

- システムが落ちないことが求められる

- インターネットで公開するので攻撃から守るためのセキュリティの担保

- 24 時間 365 日の監視体制

- 本番環境のほかに開発や検証用の環境の構築・運用

- サーバやネットワークの構築(これは社内担当とほぼ同じ)

- 社内担当と大きく違うところ

- スペックなどは開発者からのリクエストに応じて選ぶ

- 負荷の予測がしにくい

- ユーザ数が不確定

- こうした負荷の増減に対応できるスキルを身につける必要がある

こちらはスリリングな場面が多そうです。 記憶に新しいのが ABEMA でのワールドカップの生配信ですね。 中の人はサッカーを楽しむどころではなかったでしょうが、成功させたときの喜びはハンパなさそうです。

こうしてみると、どちらの現場でも共通してサーバとネットワークを扱うのですが、それぞれ目的が違っていて、表に出にくいインフラエンジニアの仕事が想像しやすくなりました!

この 1 限目の最後に大澤さんから、仕事での注意 … というよりもアドバイスをいただきました。

format_quote インフラエンジニアは失敗すると大事故になることが多い。 予行練習をちゃんとしよう。 直前に作業の追加を依頼されても、それは断ろう。 format_quote

肝に銘じます!

ここで紹介したのは代表的な仕事だけです。 詳しく知りたい方は大澤さんもインフラエンジニアの取材に携わった以下の書籍がおすすめです!

2 限目 インフラエンジニアならここまで知っておきたい基礎知識

2 限目では、インフラエンジニアが知っておきたい基礎知識(ネットワークやサーバ)をおさえます。 本格的な研修の前に、どんな技術があるのか地図のように眺めてみる、という位置づけです。

この基礎解説では、執筆者というだけでなく、現場でもインフラエンジニアとして活躍される大澤さんだけに、現場ではこういうことが起こる、という注釈が入るのが印象的でした。 「なるほど!」「現場ではこう考えるのか」と思うことばかりで、記憶に残りました。

ただ紹介された TCP 、 IP アドレス、 Linux などの基礎知識は他のコースでも解説されていますので、この記事では割愛します。 ぜひコースに参加して現場感たっぷりの基礎解説をお聞きください!

3 限目 スキルとロードマップ

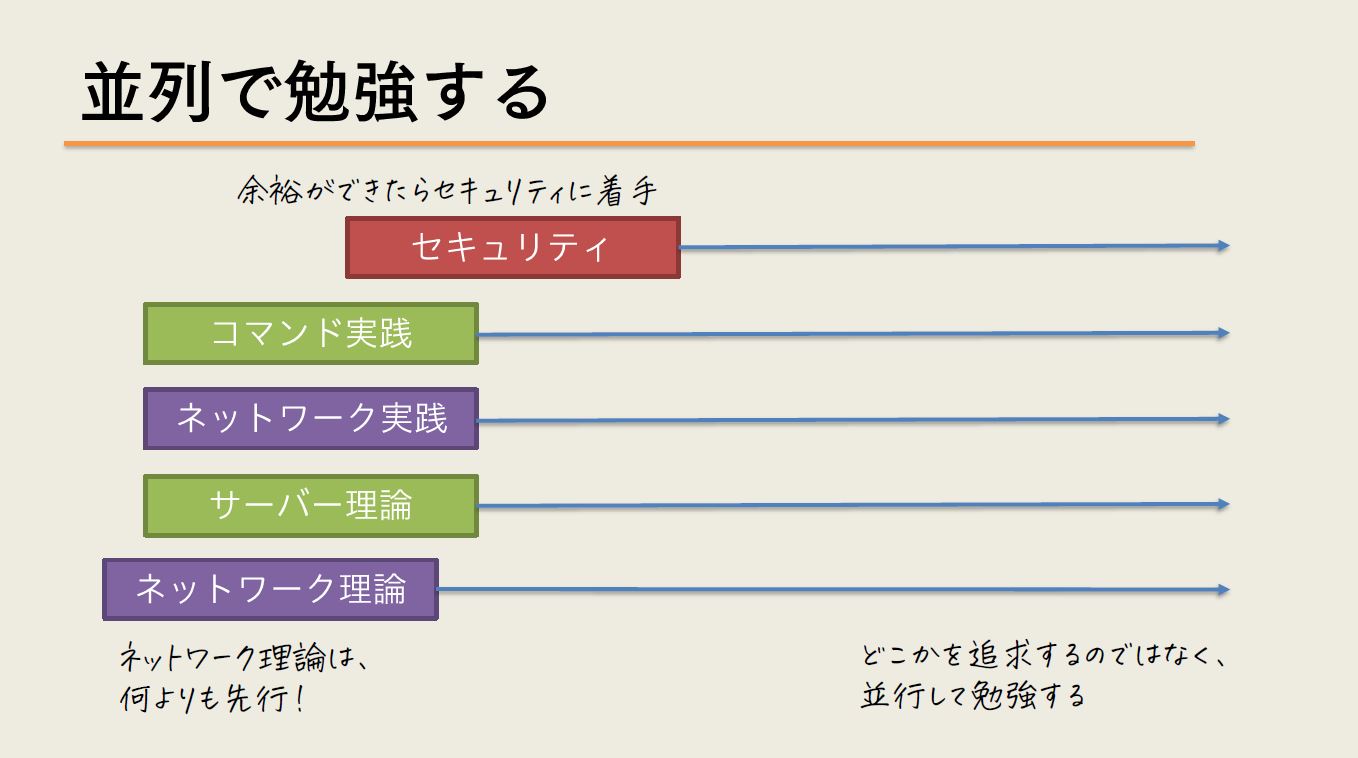

最後の 3 限目では、このコースの本題、インフラエンジニアとしてスキルをつけるロードマップを解説いただきました。

勉強方法

インフラエンジニアの仕事は幅が広いので、勉強することも多くあります。

- 一つを身につけてから、次を身につけて、と順次勉強すると時間がかかる

- 例えば、有名な「マスタリング TCP/IP 」(オーム社刊)という本がある。 いい本だがムズく、こればかり読んでいると次に進めない

- 並行で勉強するのが大事

問題は “実践” です。 実践には環境を作って手を動かす必要がありますが、この環境を用意するのが難しいところです。

- 実機で勉強する

- ex. 中古のルータを秋葉原などで購入

- 好きモノのための方法で、万人には推奨しない

- 仮想環境で勉強する( VirtualBox など)

- OS の勉強はできるがネットワークの勉強はできない

- VPS (Virtual Private Server : 仮想専用サーバ) を借りる

- 趣味と実益を兼ねる方法

- いろいろなサーバを動かして本気で遊べる

特にネットワークの実践がムズいですよね。 ネットワークエミュレータの GNS3 があるので、ネットワークコマンドの練習はできそうです。 が、配線はできないのですよねぇ。

また、最近ではクラウドやコンテナも勉強する必要があるのでは? とも思います。 ただし、大澤さんの意見は以下でした。

- 当然やったほうがよい。 今後案件も増える

- しかし、ネットワークやサーバの基礎を知らずにやっても意味がない

- クラウド:ネットワークやサーバの知識がなければ作れないし作っても何もできない

- コンテナ:OS ( Linux )の基礎を知らなければコンテナは使えない

初級インフラエンジニアはやることが一杯あるので大変ですが、しっかりと基礎を積めば、応用(クラウドやコンテナ)に効く、ということですね。

基本的な学習の流れ

最後に、大澤さんがおすすめする学習プランが紹介されました。 待ってました!

… が、ここはぜひコースに参加してご覧くださいませ!

また、この学習プランの先は、どんなインフラエンジニアになるかによって変わります。

- ネットワーク寄りのインフラエンジニア

- サーバ寄りのインフラエンジニア

- 保守・運用寄りのインフラエンジニア

コースでは、それぞれの向き先に合わせて習得したいスキル項目も挙げられていたので、これも参考になります。

ちなみに、大規模なネットワークでは負荷のわかる経験を積んだネットワークエンジニアが重宝されているそうです。

資格も有効活用できる

理論を網羅・体系化して勉強するには資格試験を利用するのもよいとのことでした。

- ネットワークスペシャリスト(情報処理技術者試験)

- 基礎理論が詰まっている

- 午前でネットワーク以外の問題も出るので注意

- 試験を受けずとも、試験問題で勉強するのもよい

- CCNA ( Cisco の認定試験)

- Cisco のネットワーク機器を使っている職場ならオススメ

- LPIC と Linuc

- Linux の認定試験が 2 つある

- 細部は違うものの、内容はだいたい同じ

そのほか、初心者向けのセッションもある Interop Tokyo 2023 などの展示会や、 AWS のイベントなどで最新の情報を仕入れるというのもよいとのことでした。

インフラエンジニアにプログラミングは必要か?

これまではインフラエンジニアの基礎スキルに触れてきましたが、その中でよくある質問がこれです。

Q. インフラエンジニアにプログラムを書けるスキルは必要か?

大澤さんのご回答はこちら。

- 書けたほうがよいが、必須ではない

- 自動化のための小さなプログラム( 50 ~ 100 行ぐらい)は書けないとダメ

- シェルスクリプト、 Python 、職場によっては Go など

- インフラができてプログラムが書ける人は、プログラマ・ SE 兼インフラエンジニアみたいな活躍をしている

回答がとても具体的で素敵です!

そして、最後に、各自で自分のロードマップを考え、作成する演習をもって、このコースは修了しました。

まとめ

プログラマと違い、インフラエンジニアというと、業界入門者にはどんな仕事をしているのか、モヤモヤして見えにくいものです。 それだけにスキルのロードマップも描きにくいものです。

このコースではインフラエンジニアとしての現場経験も豊富な大澤さんから、仕事内容や注意点、なぜその知識が必要になるのか、やりがい、勉強方法などを丁寧に教えていただいたので、モヤモヤが晴れ、ロードマップを考えられる素地を作れました!

業界入門者はもちろん、一度新人研修などを受講したけど「なぜこの知識が必要になるのかわからない」といったモヤモヤを抱えた方に、とてもオススメのコースでした!

label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!

IT専門の定額制研修 月額 28,000 円 ~/ 1社 で IT研修 制度を導入できます。

年間 670 講座をほぼ毎日開催中!!

SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。

インフラエンジニアの知識と実務がこれ 1 冊でわかる教科書(技術評論社)

インフラエンジニアの知識と実務がこれ 1 冊でわかる教科書(技術評論社)