不確実な時代を生き抜くエンジニアリング組織論|SEカレッジ ウェビナーレポート

SE カレッジでは旬のテーマをもとに、 1 時間のウェビナーを毎月 1 回以上、開催しています。

今回のテーマは、 「不確実な時代を生き抜くエンジニアリング組織論」です。

名著「エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング」の著者、広木 大地さんをお招きし、書籍のダイジェストや講師の井上さんとディスカッションいただきながら、 “不確実性” への取り組み方を伺いました。

DX では “不確実性” と向き合うことが多く、本に書かれていることや広木さんのお話にはたくさんのヒントがありました!

株式会社レクター取締役 / 一般社団法人日本 CTO 協会理事

1983 年生まれ。筑波大学大学院を卒業後、 2008 年に新卒第 1 期として株式会社ミクシィに入社。同社のアーキテクトとして、技術戦略から組織構築などに携わる。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、 2015 年退社。現在は、株式会社レクターを創業し、技術と経営をつなぐ技術組織のアドバイザリーとして、多数の会社の経営支援を行っている。著書『エンジニアリング組織論への招待~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタング』 (技術評論社刊) が第 6 回ブクログ大賞・ビジネス書部門大賞、翔泳社 「 IT エンジニアに読んでほしい技術書大賞 2019 ・技術書大賞」を受賞。

株式会社ビビンコ代表取締役。 2000 年よりプログラマ、 SE として企業の業務システム開発に従事し、 2012 年に独立。 AI や IoT に強い IT コーディネータとして活動し北九州市主催のビジネスコンテスト「北九州で IoT 」に応募したアイディアが入選。そのほかセミナーや研修にも多数登壇。著書に「初めての Watson 」、「ワトソンで体感する人工知能」などがある。

もくじ

『エンジニアリング組織論への招待』で書いていること

―― はじめに、広木さんが執筆された「エンジニアリング組織論への招待」に書いていることを簡単に紹介いただけますか?

では、その不確実性とはなにか、それは人間が本質的にわからない「未来」と「他人」の 2 つです。

まず “未来” に対する不確実性を取り除く方法は、 実験して仮説検証 することです。不確実でわからないからこそ、実際にマーケットに聞いてみましょう、回数を増やしましょうというアプローチです。

もう一つ、 “他人” がわからない場合は、身も蓋もない話ですが、実際に コミュニケーション するしかありません。

ただ、人間は不確実なものには本能的に恐れを抱き、攻撃的行動を取ったり、回避的行動をして ( Fight or Flight ) 、向き合おうとしません。コロナ禍でこの 2 つの行動が至るところで起こっていましたね。

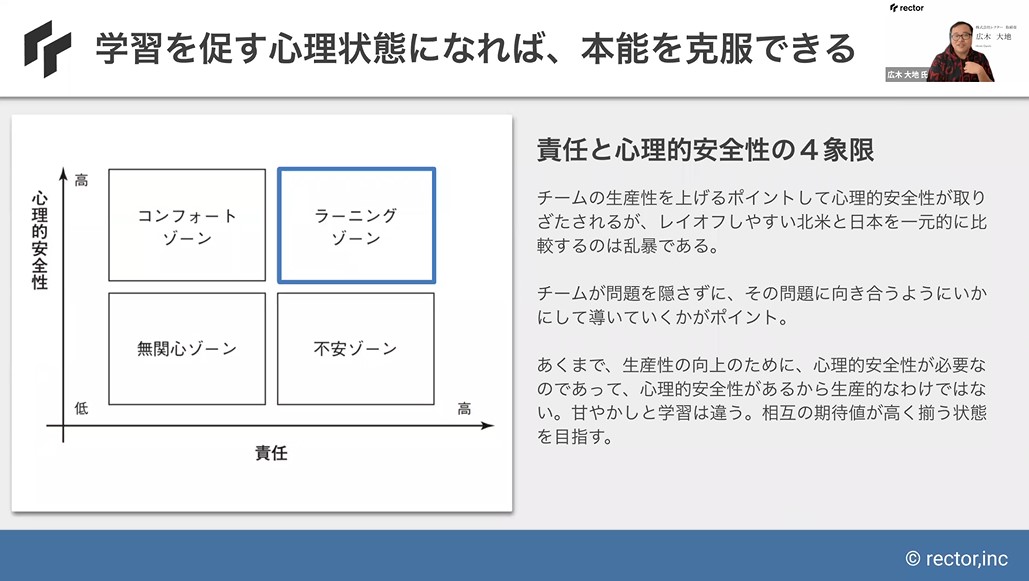

こういった恐れがあるので、不確実なものに向き合う心理状態を作るのは難しく、そこで必要になるのが 心理的安全性 です。

不確実性に向き合うためには責任感をもって様々なことを言い合って仮説検証して、失敗やうまく行かなかったことは “暴露” しないと進められません。この心理的安全性が低いと、プロジェクト後半のギリギリになって「間に合わない」「失敗してました」といったことが “暴露” されたりします。

一方で “コミュニケーション” は、ソフトウェア開発の生産性にも影響します。

実証的なソフトウェアエンジニアリングの研究では、たとえば、ペアプログラミングやモブプログラミングによる品質改善は 10 % ~ 15 % の効果がありますが、前工程の要求段階で、顧客などとインスペクション注をすると 30 % ~ 45 % 品質改善に繋がることがわかっています。

ソフトウェアレビュー手法の一つでプロジェクト外のメンバーが集まりレビューする

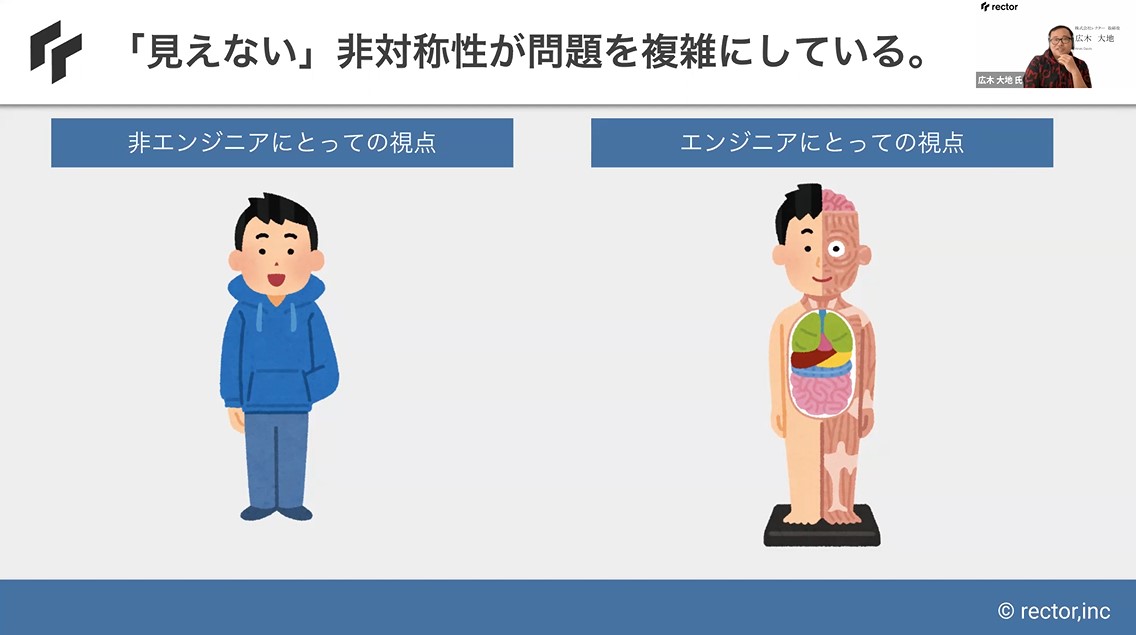

本ではこの “コミュニケーション” を「楽しくみんなで話しましょう」といった意味ではなく、 情報の非対称性を削減すること と定義しています。情報の非対称性とは、自分が知っていて相手は知らないこと、相手は知っていて自分は知らないことを意味しています。

この情報の非対称性によって、例えば、稼働しているシステムを見ても、営業のようなポジションからは「ちゃんと動いている」と見えても、 IT エンジニアには中身が見えるので「良くない」とわかり、それにより対立が生まれたり、判断を誤ることもあります。

この情報の非対称性が大きい状態でも認識の齟齬を解消できることが “コミュニケーション能力” です。

さらに進めると、実は組織構造はコミュニケーションの構造そのものなのです。

コンウェイの法則で「システムを設計する組織は、そのコミュニケーション構造をそっくりまねた構造の設計を生み出してしまう」とあるように、悪い組織構造だと悪いシステムを生み出してしまいます。

こういった組織構造などをリファクタリングしながら、不確実性に強い新しいエンジニアリングを作りたいと思って書いたのが、この本です。

―― ダイジェストで紹介いただき、ありがとうございました! 本は 300 ページもあって全ては紹介しきれませんので、ご興味のある方はぜひ本をご覧ください!

不確実な DX 時代に SIer が取り組むこと

内製化が進む中、 SIer は共創のポジションを取るべき

―― 本をダイジェストで紹介いただいたところで、井上さんから気になったことを広木さんにご質問いただけますか?

昔の「作れば売れる」といった硬直した構造から変わったので、今を “不確実” と捉えるようになったと思うのですが、それによって起こった変化はあるのでしょうか?

昔は “業務の効率化” が主な目的でしたが、今は “マーケットの不確実性に対応する” システムが求められるように変化しています。

なるほど。その “不確実性” に対応するため “内製化” にシフトする会社が増えています。そこでベンダー側の SIer はどのようにポジションすればよいのでしょうか?

まず前提として、これは大変よろしくないと思っているのですが、インターネットでは「 SIer に所属している IT エンジニアはレベルが低い。 SI のビジネスは良くない」と分断を生み出すような記事がよく出ます。

所属場所が違うだけで IT エンジニアのスキルセットは変わりません。

SIer であれ、内部の所属であれ、優秀な IT エンジニアにいてもらうことで生産性は上がります。その IT エンジニアが SIer に所属しているのであれば “共創” できるように、いろいろな会社が新しい方式を考えています。

例えば、ゲーム業界ではレベニューシェアを最初から契約の中に盛り込むことがあります。

具体例を挙げると、モンスターストライクの開発では人月単価ではなく、レベニューを分け合っています。これであれば、利害関係の衝突が起きませんし、 IT エンジニアのパフォーマンスを監視するようなコストも下がりますよね。

このように SIer もビジネス構造の問題を共創できるようにリファクタリングすればよいと思っています。

アジャイルはクールなものではなく「一緒に泥にまみれること」である

―― 続いて、その “共創” でよく選択される「アジャイル」をテーマにウェビナーを進めましょう

開発チーム内にアジャイルで積極的に進めたい人と、そうではない人が一緒になることが起こりがちです。この場合、どのようにアジャイルを進めればよいのか、アドバイスを伺えますか?

私はアジャイルをよく「自転車に乗る」ことに例えて話すのですが、「定期的に右足と左足を交互に動かして、車輪のバランスを取って … 」といった理屈では自転車は乗れるようになりません。「乗ってみて、何回か転びながらやってるうちに、乗れるようになる」のが自転車です。

この「乗ってみる」と「転ぶこと」 = 「どう上手に転ばせるか」が大事で、転んだところをみて「それ見たことか!」となじっても上手く乗れるようになりませんよね。

もともとアジャイルは日本発でアメリカから再輸入されて、なぜか “クールな方法” と捉えられてしまったのですが、根底にあるのは、この「自転車に乗る」と同じなんです。

つまり、アジャイルは決して “クールな方法” ではなくて、めちゃくちゃ泥臭くて、泥にまみれるという話でしかないんですね。

なので、「アジャイル開発をやりたい」という言葉は「泥にまみれたい」と理解すればよくて、なら「一緒に泥にまみれようぜ」と返せば、前に進むものだと思っています。

このあと質疑応答に入り、ウェビナーは終了しました。

まとめ

名著「エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング」の著者、広木 大地さんをお招きし、本のダイジェストや、井上さんとディスカッションいただきながら、 “不確実性” への取り組み方を伺いました。

「人間は本能的に “不確実性” には恐れを抱いてしまい、逃げたり、避けたりしてしまう」というお話で、以前にプロダクト開発をしていたとき、不都合な真実を目にしても「これは覆せる」「これは間違っている」と解釈し、プロダクトの失敗を “暴露” できなかったことが思い出されました。

DX ではこういった “不確実性” と向き合うことが多く、本に書かれていることや広木さんのお話にはたくさんのヒントがありました。以前に貪るように読んだのですが、もう 1 回読んでみようと思います!

SEカレッジ ウェビナーは旬のテーマをもとに継続して開催しています。ぜひご参加下さいませ!

label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!

IT専門の定額制研修 月額28,000円 ~/ 1社 で IT研修 制度を導入できます。

年間 670 講座をほぼ毎日開催中!!

SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。

この本では、「エンジニアリングとは不確実性を減らすことである」ということを説明しています。

これは不確実性コーンの図ですが、プロジェクトを始めた最初の見積もりは実際と 4 倍くらいの幅があり、後半になると徐々に見積もりの確度が上がることを示しています。組織でも、社長の言った曖昧なことから最終的には具体的な行動になり、不確実性を減らしています。

こういった不確実性を上手に扱うには、どうエンジニアリングするべきなのか、それを本では様々なトピックを紐解きながら解説しています。