新しいオンライン研修の潮流は「演習」。演習で資格取得できる Google の データサイエンティスト や UX デザイナ のコースも登場

オンライン研修はコロナ禍によって一気に普及しました。オンラインで「一箇所に集まる」必要がなくなり大きなメリットもある一方で、大学教育の調査でもオンライン講義で 73 % の大学が「実験・実習・実技系科目への対応」に課題を感じるなど、まだまだ発展の余地が残されています。

知っていることを教えるのが “知識の移転” とすると、これはそもそも参考書や Web ページ、動画など様々な方法があり、オンライン化しやすかったと言えるでしょう。一方で、その知識をもとに実際に活動できるようにする “体験の移転” はどうでしょうか?

流行りのメタバースが親和性が高そうですが、 2022 年現在ではまだまだ現実的ではありません。

この記事では、その “体験の移転” をオンライン研修でも実施できるようになってきた “新しい潮流” を海外の EdTech スタートアップや Google の取り組み、国内の状況を通じて紹介します。

もくじ

海外の EdTech スタートアップにみるオンライン研修の変化

米国の EdTech スタートアップたちが進めているのが「演習」、アウトプットの変革です。もともとはスライドやホワイトボード、コーディングの模様など様々な動画でインプットするコースが多かったのですが、テクノロジをマスターするには “Learn By Doing (実習しながら学ぶ)” は不可欠です。ただし、この演習が冒頭の調査にもあったようにオンライン研修では課題でした。

その課題を、発展するクラウド開発環境を使って EdTech スタートアップたちが解決しているのです。

クラウド技術を中心とした「演習」コース ~ Katacoda / Pluralsight / A Cloud Guru

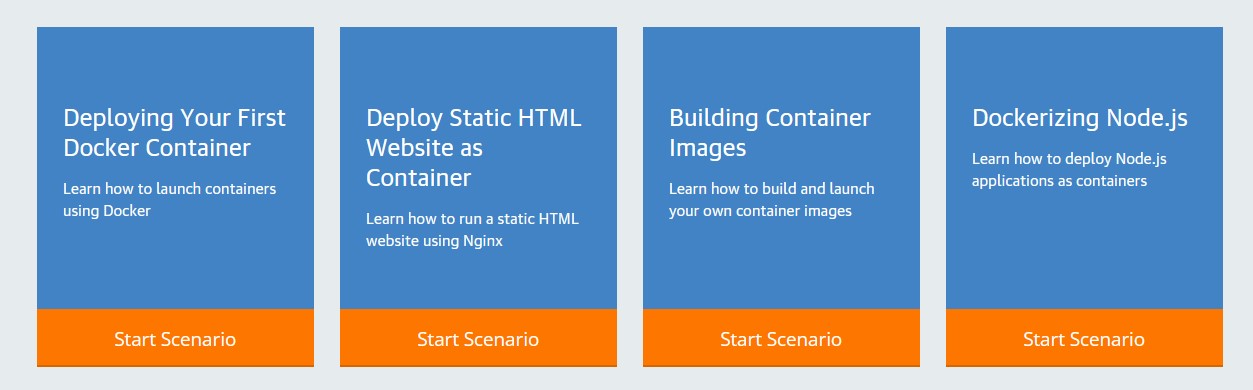

例えば、動物の表紙でお馴染みの技術書出版 オライリー が買収した Katacoda は、コースに Scenarios (シナリオ) と呼ばれるチュートリアルの課題を複数用意し、それらをクリアするとコースが修了できるようになっています。

例えば、 Docker の基礎を扱うコースでは、

- コンテナの起動

- Nginx を使って Web ページを表示

- コンテナイメージの作成

- コンテナを使ったアプリケーションのデプロイ

- Dockerfile の最適化

- Docker Swarm を使ったオーケストレーション

⋮

このような入門から段階的なシナリオが用意され、最終的には Docker を負荷の高い本番環境でも使えるレベルの演習まで行います。

また 2017 年の Forbus が選ぶクラウド 100 にもランクインした Pluralsight でも Projects と呼ばれる演習中心のコースを 2018 年から開始しています。

この Projects は Katacoda のチュートリアルを進める形式とは異なり、 Project と呼ばれる少し大きめの演習課題が与えられます。例えば、以下は Spring ( Java の Web アプリケーションフレームワーク) を使って、 REST API のデータをセキュアに送信する内容です。

Securing Spring Data REST APIs

What you’ll learn

Would you ever give out your credit card number to an unidentified text? Yet, we do this whenever we expose REST API functionality without knowing who is making the request.

In this project, you’ll reinforce the concepts learned in the Securing Spring Data REST APIs course by securing a real-world REST API. You’ll learn different authentication mechanisms:

- HTTP Basic

- JWT

- Opaque Token

- several authorization techniques

- how to enable CORS for ingress and filter functions for egress

その他にも 3 大クラウド ( AWS / GCP / Azure ) の資格取得をサポートする A Cloud Guru も Hands-on Labs というシリーズで 1853 もの演習が行えます。

以下は、 A Cloud Guru がいかに Learn By Doing が必要か、コミカルに表現している動画です。なかなか面白いイントロから実際の演習がどのようなものか紹介されています。

演習ありの資格取得コース Google UX Design Professional Certificate

スタートアップと言うにはもう巨大すぎていますが、 Google でも Grow with Google という様々なキャリアを支援する事業が 2020 年からスタートしました。

日本と米国では提供しているコースが異なりますが、米国ではインプットしながら演習するコースがあり、さらに演習するだけでなく、修了すると「資格」まで付与するコースも存在します。

その中の一つ Google UX Design Professional Certificate はインプットと演習がセットになった UX デザイナー入門者向けの資格取得コースです。 Google の UX デザイナーや研究者が登場する動画で学ぶほか、受講者同士で演習の成果物をピアレビューするステップがあります。最後段階ではモバイルアプリとレスポンシブな Web ページをデザインする演習が課せられます。

この最終段階をクリアすると、資格が付与され、自身の LinkedIn のプロフィールに紐付けられます。

こういった演習と資格取得がセットになった Google のコースは他にもあり、

- Google Data Analytics Certificate

- Google IT Certificates ( IT の基礎)

- Google Project Management Certificate

- Associate Android Developer Certification

データサイエンティストや Android 開発者の資格もあります。すべて英語のみですが、興味があれば、以下のリンクから Google の Professional Certificates のコースをご覧ください。

Job-ready skills you can put to work – Grow with Googlefilter_none

オンライン研修で「演習」出来るようになった理由

オンライン研修でこのような演習ができるようになった背景には 3 つの要因があります。

- クラウド開発環境が発展

- コース作成者の意図通りに開発環境が構築できる IaC の発展

- DX に対応した経験学習の波

では、それぞれ少し詳しく見ていきましょう。

クラウド開発環境が発展

これまで開発というと受講者が物理的な PC を使ってローカルに開発環境を構築することが一般的でしたが、クラウドの普及でブラウザから開発をスグに始められるようになりました。

従来のローカルでの開発環境の構築は、マシンスペックや OS 、インストールしている言語、環境などにより、 100 人の開発者がいれば 100 通りの開発環境の構築が必要でした。これが Katacoda や A Cloud Guru ならブラウザからコンソールや IDE を開いて、即、開発を始められるようになっています。これは受講者には WOW !! な体験です。

さらに昨年 2021 年に GitHub が GA した GitHub Codespaces を使うと、クラウドネイティブな技術だけでなく、様々なライブラリを組み合わせた Web アプリケーションのような複雑なものでも、ブラウザからボタン一つで開発環境が立ち上がります(ナント、立ち上がるサーバのスペックまで設定可能)。

以下の Codespaces のデモは圧巻の一言です。

今後はこういった受講者の手間とイライラをゼロにするような体験がドンドン取り入れられるでしょう。

コース作成者の意図通りに開発環境が構築できる IaC の発展

前述の通り、これまでのローカルでの開発環境の構築では 100 通りの方法を許してしまいました。それにより講師やコース作成者にとっては意図通りの構成にならず、途中プログラムなどが動かないようになるのは日常茶飯事のことでした。講師やコース作成者がウンザリするだけでなく、受講者にとっても、これはとても残念な体験でした。

このため演習を伴う研修では、教室に受講者を集め、出来るだけ受講人数を絞り、講師がサポートできるように実施する必要がありました。

ところが、これは Infrastructure as Code ( IaC ) の発展で、講師やコース作成者が実現したい構成の設定ファイルを書けば、あとは Docker のようなコンテナサービスで同じ構成が再現でき、複雑な設定の演習問題でも作成できるようになりました。

今では複数のコンテナを連動、オーケストレーションさせる場合にも対応できるようになり、本番さながらの開発環境を再現できます。

DX に対応した経験学習の波

基幹系のような SoR ( System of Record ) の開発では枯れた技術を使うことが多く、ある程度、決められた技術を学ぶことになります。これであれば、教科書通りレールに乗ってマスターすることができました。一方で、 DX に代表される SoE ( System of Engagement ) では技術とスピードが差別化要因になり、まだバージョン 1 に到達したばかりの技術でも取り入れ、学びながら開発することが求められます。

そうすると、教科書もなく、様変わりする公式ドキュメントとインターネットで検索した Tips を試しながら、アウトプットして、エラーや失敗したところを直して、というサイクルを繰り返してマスターする必要があります。まさしく “Learn By Doing” = 「経験学習」 です。

学習段階からこの経験学習に慣れることで、実際の SoE な開発現場で直面する “自分にとって新しい技術” でもスピーディに学習し、適応できるようになります。

この時代の要請の変化が「演習」中心の学習ニーズを生み出しました。

日本でも新しい「演習」中心の研修がスタート

この「演習」を中心にする研修プログラムは、少ないながらも日本でも立ち上がり、新しい受講体験を生み出しています。

「講師がいない」コンピュータサイエンスどっぷりの受講料無料のスクール 42 Tokyo

1 つめは 42 Tokyo です。フランスの 42 という “受講料無料” のプログラマ養成スクールが各国に輸出され、日本でも 2020 年に設立されました。

注目すべきは「講師がいない」環境で、段階的に「演習」にチャレンジし、受講者同士のピアレビューでクリアすることが求められる点です。このようなシステムのため、誰でも受講できるわけではなく、 Piscine と呼ばれる選別試験をクリアした受講者だけが無料で受講できます。

また演習も Rails などの Web アプリケーションフレームワークでチュートリアルを行っておしまいのようなものは一切なく、 C 言語でかつ限られた関数だけで libc と呼ばれる標準ライブラリを実装する演習からスタートします。

このようなプログラミング初心者には非常に難易度が高く、かつ低レイヤの演習からスタートして、 Web アプリケーションフレームワークや AI まで網羅するので、どっぷりコンピュータサイエンスが学べます。

経産省肝いりのプロジェクトベースドラーニング AI Quest

経済産業省が主催する AI Quest はプロジェクトベースドラーニング ( PBL: Project Based Learning ) と呼ばれる、実際のプロジェクトをチームで取り組み、プロジェクト完了まで行う育成方法を用いて、 AI 人材を輩出しようとするプログラムです。 2019 年からスタートし、現在 2021 年度のプログラムが稼働中です。

ここでも「講師がいない」環境下で企業が取り組んでいる課題に対して、受講者同士でプロジェクトチームを組み、モデルの開発などを進めます。

AI やデータサイエンティストたちが “個人” で取り組む Kaggle というコンペディションの “チーム” 版とも言える内容です。

こちらも受講するための審査 (応募できるスキルレベルは Python / R 等でデータ解析・モデル構築ができる方のみ) が行われています。

実践的な成果物をつくるコースを β 版でリリースした Progate

プログラミング学習サービスで世界的にも受講者を広げている Progate ですが、もともと海外の EdTech スタートアップ同様に開発環境の構築無しにブラウザで即、開発できるようになっています。

その Progate でも「演習」については従来からインプットと “道場レッスン” と呼ばれる演習課題がセットになったコースや “Quest” と呼ばれる課題のみのコースも用意されています。

Quest の例

このレッスンではRailsを使ってWebアプリケーションのバグ修正にチャレンジします。

バグ修正を通してコードリーディングやデバッグのスキルを身につけましょう。

それに加えて、昨年 2021 年末にリリースされたのが「プロジェクト」です。

この「プロジェクト」ではコースの成果物が「モバイルに対応したレシピサイトを作ろう」のような実践的なものに変わったことで、従来の教科書のようなインプットから変わっています。

前出の Pluralsight の Projects という演習に近いように見えますが、まだ β 版なので、これからさらに変化して、海外にもない独自の「演習」コースになるかも知れません。今後の展開に注目です。

「演習課題」をクリアすることでプログラミング Go の資格を付与

今度は企業主体ではなく、 OSS や技術コミュニティでの取り組みを紹介します。

プログラミング言語の Go を実践的に学ぶ場として活動し、 独自の入門教材や動画を公開するなど Go では広く知られているコミュニティ、 Gopher 道場 では、新しく「昇段審査」というスキルテストを公開しました。

このスキルテストは、以下のレベル別の課題が出題され、受験者が実際に書いたプログラムをもとに運営側が審査し、合否を判断するというものです。

- 白帯( Low )

- 茶帯( Middle )

- 黒帯( High )

厳密な資格にはならないものの、クリアできれば受験者には自信になり、また Go の界隈では知名度の高いコミュニティなので、 Go を使う企業や開発者には信頼が得られやすくなるかも知れません。

これまで資格というと、何らかオーソライズされた団体が認定試験を実施することが一般的でしたが、界隈で著名なコミュニティが出題することで、厳密な資格ではないものの、それに近い効力が得られるところは、とてもユニークです。

最後に ~「演習」中心のコースには注意も必要

オンライン研修では、動画などにより「知識の移転」はスムーズに進んでいますが、演習による「体験の移転」は難しいとされてきました。この記事では、それを解決する新しい潮流として海外と国内での取り組みを紹介して参りました。

「演習」を中心にすることで自分で調べて失敗しながら解決するというスキルが育まれる一方で、「演習」中心のコースには問題もあります。

AI Quest や 42 Tokyo の受講者審査にも見られたように、ある程度の知識やスキルが無ければ、受講者自身では進めにくくなってしまう、という点です。わかりやすい例を出すと、初めて四則演算を学ぶ小学生に、最初から計算ドリルだけを渡しても進みません。それどころか自信を無くし、苦手になってしまう可能性もあります。

体系的なインプットをして「基礎」が身についたなら、「応用」としてアウトプットする演習コースに取り組む、というバランスは引き続き、必要です。

そのバランスを取る上で、今までのオンライン研修はインプット中心になっていましたが、「演習」を中心としたコースもオンライン研修で実施できる新しい潮流が生まれています。 トレタンの皆さまのオンライン研修の設計に参考になることを願っています。