教育担当者が知っておきたい!DX白書から見る ITリテラシー 教育

2021 年 10 月、 IPA (情報処理推進機構)より「 DX 白書 」が公開されました。

これまで IPA は IT 人材や AI などに関する技術動向をまとめた「 IT 人材白書」「 AI 白書」を刊行していますが、それらを統合して刊行されたのが「 DX 白書」です。 DX に関わる様々なアンケートを日米の企業が回答し、その取り組みの差や課題などが掲載されています。

SE プラスはもともと IT 企業を中心に教育サービスを提供しているのですが、ここ数年は DX 化の影響をダイレクトに受け、最近ではユーザ企業の方からサービスについて聞きたいというお問い合わせも増えてきました。

そこで今回は DX 白書から、特に第 3 部の「デジタル時代の人材」にある教育のポイントに着目して、簡単に内容をまとめたうえで、 DX を推進する企業がどのように教育を行っていくべきか考えていきたいと思います。

もくじ

DX の取り組み 日米企業ではどんな差があるのか?

DX 白書は、主に日米企業のアンケート結果をもとにして、その取り組みの差や日本企業の課題がわかる内容です。本編だけで 300 ページ以上(付録を含めると 350 ページ以上)とかなりのボリュームです。

概要だけ掴みたいけど、なかなか時間が取れない、という忙しい方は第 1 部の総論だけ読むのをおすすめします。ポイントが要約されているので、ここを読むだけでも現在の日米の DX 取り組み状況がわかります。

第 1 部で解説されている内容を、教育の観点で簡単にまとめると、以下のような状況が見えてきます。

- 日本の DX の取組状況は、米国の取組状況と比べ、進んでいない

- 日本の企業は変革を推進するのに「リーダーシップ」や「実行力」を重視、米国は「顧客志向」や「変化思考」、「テクノロジーリテラシー」を重視

- 変革を担う量・質ともに不足している

- 学び直し (リスキル) について、実施も検討もしていない企業が半数近くある

※すべて米国企業と比べて

など、端的に言えば「日本企業は組織体制や制度、教育なども全て含め、米国企業と比べると DX の推進が遅れてますよ!」という状況です。

DX 推進における人材育成や IT リテラシー教育の状況

次に、人材育成や IT リテラシー関連の情報です。 DX に関わる人材や教育に関する内容は、白書の第 3 部「デジタル時代の人材」にまとめられています。

ここでも日米企業のアンケート結果の比較されているので、まずはその取り組み状況を見てみます。

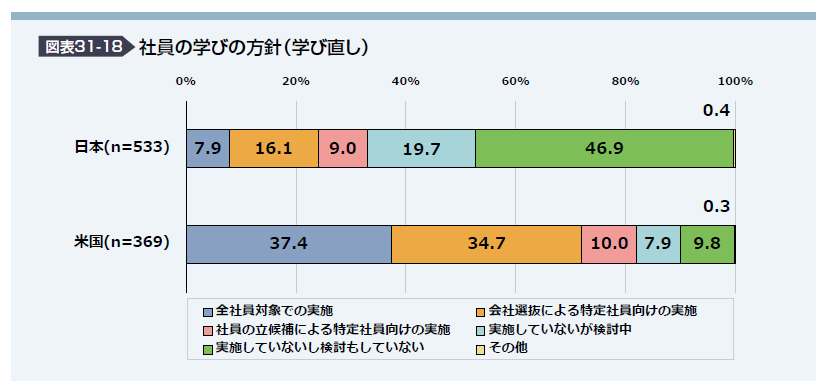

半数近くが、学び直し(リスキル)を実施も検討もしていない

学び直し(リスキル)とは、組織としての再教育のことです。最近よく言われる言葉で「リカレント教育」という言葉もありますが、こちらは個人が行う学び直しです。 DX 白書での学び直しとは、会社という組織の中での再教育のことを指します。

このリスキルに関する取組状況を見てみると、米国企業の 70 % 近くが「全社」または「特定社員」に実施しているのに対して、日本企業は 25 % ほどしかありません。さらに日本企業の 46 % が「実施も検討もしていない」というアンケート結果でした。

何を再教育させるのかといえば、 AI ・ IoT ・データサイエンスなどの先端技術、アジャイル開発やクラウド、デザイン思考などが挙げられています。実際に、これらの領域はユーザ企業の方とお話をしていても、社員の方に学ばせたいという声をお聞きします。

また、これらの領域は、社内で DX を推進する人材( DX 推進部や情報システム部門などに所属する人)に対して必要とされているケースが多いです。それ以外の一般社員の方が学んでも、もちろん役に立ちますが、通常業務とはかけ離れていることも多く、一般社員の方には次の「 IT リテラシー」領域が求められています。

IT リテラシー教育は必要なのに、現状把握と実施はできていない

ユーザ企業の方に伺うと、先ほどの先端技術よりも、もっと前の基礎的な領域、いわゆる IT リテラシーを向上させたいという話も多く耳にします。

こちらも白書内のアンケート結果を見てみると、米国企業も日本企業も

- テクノロジーの深い理解を身につける

- IT システムを活用する事業部門がテクノロジーを理解したうえで業務を実行する

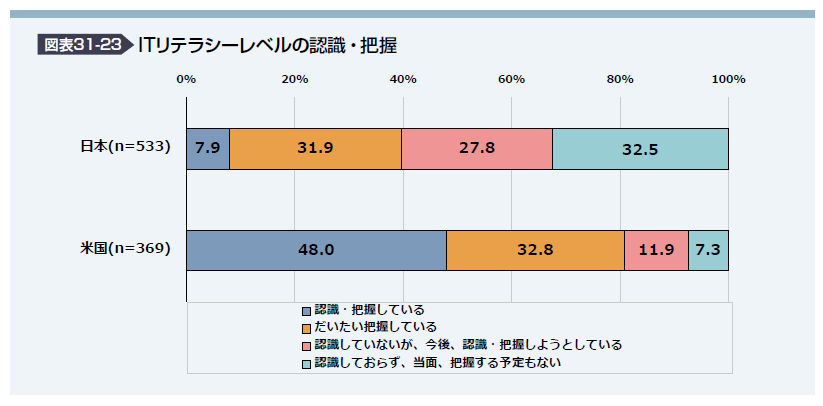

ことが重要だと考えています。ですが、重要だと感じているにもかかわらず、日本企業は従業員の IT リテラシーレベルを把握できていない傾向にあるようです。

- 認識していないが今後把握しようとしている企業が約 28 %

- 認識していなくて当面把握する予定もない企業が約 32 %

合わせて約 60 % が現状を認識していません。対して、米国はこの回答の割合が約 20 % と、日米企業で大きな乖離が発生しています。

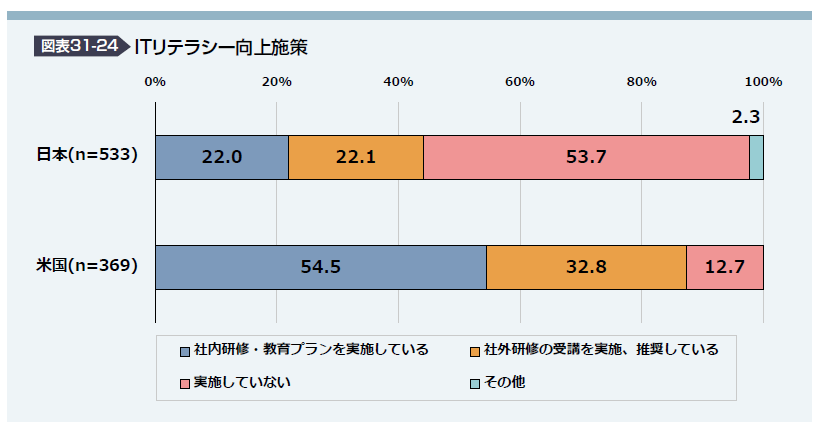

また、日本企業で実際に IT リテラシー向上施策を行なっているのは約 44 % と、こちらも米国企業の約 87 % と比べると、半分しかありません。

このように、 DX 白書を読めば読むほど日米の差を感じられるようになっています。これは DX が成功する要因に、組織横断できることが挙げられており、組織の誰もが DX に関係し、誰もが IT リテラシーが必要であると思っているかどうかが、この差を生み出しています( DX 白書ではさらに踏み込んで、全社員の IT リテラシーの重要性を認識していない企業ほど、 IT リテラシーは IT 部門だけでよいと考えている、とまとめています)。

では、これから日本企業はどのように教育を行っていけばいいのでしょうか。

どのように IT リテラシー教育を行うべきか?

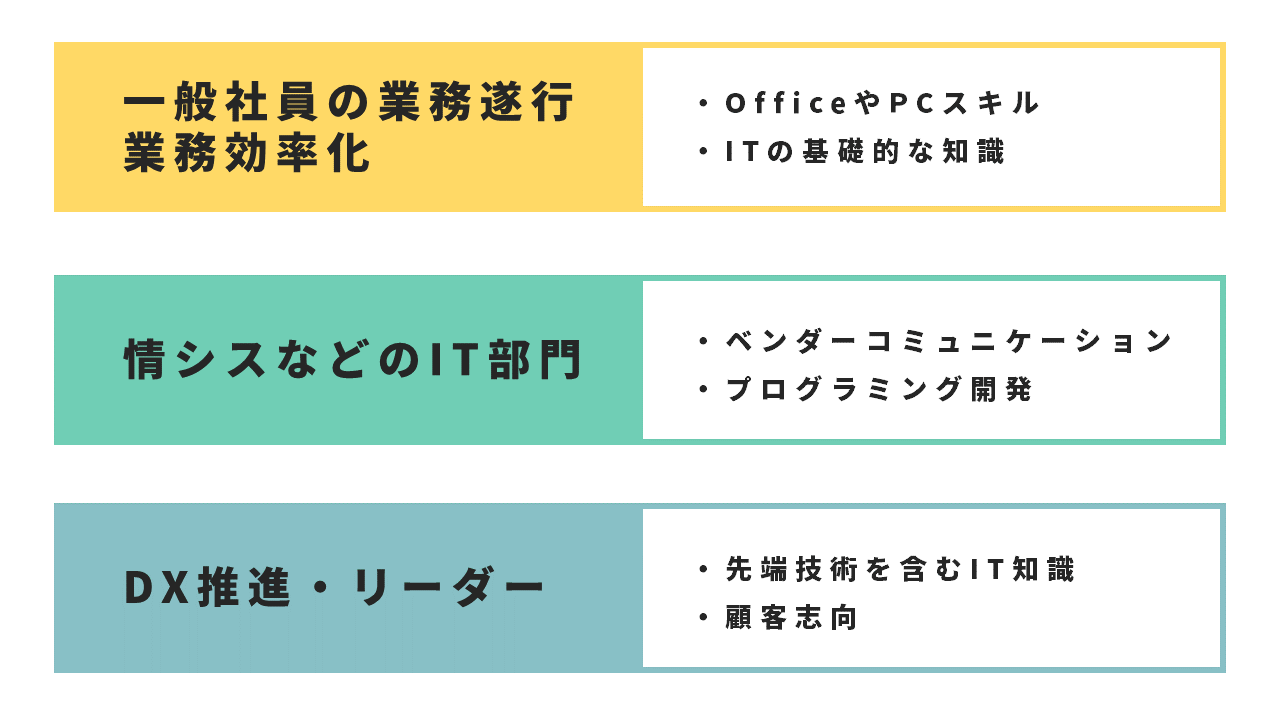

教育を実施する前に、まず、この IT リテラシーという曖昧な言葉を紐解く必要があります。なぜなら「一般の業務で情報技術を利用し、使いこなす」レベルが必要な人もいるでしょうし、情報システム部門などに配属された人は「情報システムに関わる用語・概念を理解して、 IT プロジェクトを推進できる」レベルまで必要なケースもあります。状況やその人のポジションによって、求められる IT リテラシーは様々です。つまり、関わる業務や領域によって IT リテラシーの定義は変化すると考える必要があります。

では、普段の業務では IT に従事しない人や、そこまで IT 技術やデジタルツールを活用できていない人はどのような IT リテラシーが求められるのでしょうか。

例えば、下のような知識と理解度が必要です。

- 業務で使っているツールやシステムの機能を理解している

- 例えば「 AI って何ですか」と用語を聞かれたら口頭で説明できる、教養レベルの理解度

ただし IT リテラシーは基礎知識なので、獲得して終わりでは意味がありません。 Excel を使っているなら、その基礎を応用して、マクロなどを覚えて効率化する。 AI を知らないお客様に、 AI の仕組みを語れる … など、それをもとに現業務や新しい仕事に活かすことを意識する必要があります。

続いて、情報システム部門や DX 関連部門に配属された人であれば、

- プログラミングなどの開発スキル

- ITベンダーと適切なコミュニケーションができるレベルの開発手法や使用技術の理解

などが必要です。

実際に私が、あるユーザ企業の経営企画部門向けに、簡単な Web 制作やアプリ開発を通して、開発の流れや品質管理などを学ぶ研修を企画・運営したところ、受講された方から、ベンダー側の業務を体験し、 IT エンジニアが何をしているのか理解でき、ベンダーとのコミュニケーションに活かせるというアンケートが寄せられました。

このように、それぞれのポジションで必要な IT リテラシーとレベルは変わりますが、 DX 白書にもあるように「現時点での IT リテラシーレベルを把握していない」状態だと、どのレベルの教育を行えばいいかわからないという結果になってしまいます。

例えばセールスにいきなりデータサイエンスの教育を行っても、直接的に業務で活かせません。その前に CRM の知識やマーケティングツールとの連携機能を知ることが必要でしょう。

一律で行うべき教育は何なのか?各部門、各職種、各レイヤに対して行うべき教育は何なのか?と、ひとつひとつ把握・設定する必要があります。

ITパスポートを全社員に取得させる企業も

ユーザ企業の方からは、 IPA が実施している IT パスポート資格を全社員に取らせているという話もよく伺います。資格を取得させるのは、成果が見える化できて、体系的な知識を獲得できるという点ではシンプルでわかりやすい方法です。

取得させるものとしては、比較的取り組みやすく、かつ定期更新も必要のない王道の資格として

- IT パスポート

- 基本情報技術者試験

などがあります。

IT パスポートは一般社員向け

IT パスポートは、学生や IT に従事しない社会人などがよく取得する、 IT の基礎知識を幅広く網羅した資格試験です。 IT に関わる基本的な用語や概念、経営戦略やプロジェクトマネジメントの基礎知識などの問題が出題されるため、ITのことをそこまで知らない人にはこの資格がおすすめです。

IT パスポート試験は今月 2021 年 11 月にシラバスの改訂が発表され、高校の「情報Ⅰ」新設に対応してプログラミング的思考力に関する範囲が新たに出題されることになりました。この改訂から、どのような人でもプログラミング的思考力を身に着けるべき、というメッセージが込められているように思います。

基本情報は情報システム部門や DX 推進者向け

基本情報技術者試験は同じく IPA が実施する試験で、 IT パスポートの次のステップとして存在している試験です。若手 IT エンジニアだけでなく、情報システム部門の方などが受験するケースが多く、 IT パスポートよりも技術知識により踏み込んだ内容となっています。

内容的に専門色が強いことから、 IT に従事していない方はあまり受験しない傾向にあります。ですが、個人的には情報システム部門以外の方でも、特に DX を推進したり、 IT ベンダーへの外注に関わったり、社内の IT エンジニアと関わることが多いのであれば取得をおすすめしています。

前述のユーザ企業向けの開発研修のように、より専門的な技術知識を知ることでと担当業務をスムーズに進められるようになるからです。

資格取得は学習を通じて「体系的な用語理解 = 社内外のコミュニケーションや業務の円滑化」が期待できます。 IT リテラシーの向上施策の第一歩として、資格を目標にすることもおすすめです。

おわりに

DX 推進における IT リテラシー教育は、教育を実施する前に現状の把握が必要であり、さらに規模や環境、風土など自社の状況に合わせた取り組みが求められます。また、教育は一朝一夕で効果が出ないため、中長期で社内に浸透させる必要があります。

もちろん教育以外にも DX 推進をするには整備すべき様々な領域があります。その他のポイントについては、 DX 白書にまとめられているので、ぜひお読みください。

また SE プラスでは、 IT リテラシー ~ 資格対策、専門技術まで IT 教育に関する様々なサービスを提供しています。社内の教育でお困りごとがある場合や、事例を聞きたいなどのご相談、逆にこんな取り組みをしている!など事例をお伺いできるご担当者の方は、ぜひお話する機会をいただければ幸いです。