IT人材白書 2020 から読み取る これから目指すべき方向!

先日( 2020 年 8 月 31 日)、 IPA から IT 人材白書の最新版… 2020 年版が刊行されました。

今回のポイントを要約すると次のような感じです。

- DX への取り組みが加速

- IT 業務の内製化の進展

- 技術者のスキルを従来型技術から先端技術へ転換させることが課題

これだけを見ても、内容に目を通すまでもなく、 必要とされる IT 人材として DX へのスキルチェンジが必要だということは想像できるでしょう。

実際、これまでに IPA から公表された数々の資料同様、この IT 人材白書 2020 年版でも…その方向にはなっています。

しかし、果たしてそれだけなのでしょうか?

誰もが皆、先端技術を学び直し DX の案件をこなさなければいけないのでしょうか?

そのあたりも含めて、 IT エンジニアの目指すべき方向を考えて行きたいと思います。

もくじ

IT人材の数

これによると、 2019 年の我が国の IT 人材は 1,253,000 人。 IT 企業に勤務する IT 人材が 959,000 人で、ユーザ企業に勤務する IT 人材が 294,000 人です。

自分と同じような仕事をして、同じような悩みや苦労を抱えている人が…あ、喜びもか…、とにかくそういう人がこれだけいるのです。同業でもあり、ライバルでもある人数です。

IT 人材白書には、他にも、これをもう少し細分化したIT企業の “職種・レベル別推計” やユーザー企業の “業種別” 、 “従業員数別” 、 “IT 人材率” などのデータもあるため、自分自身の位置付けがわかる興味深い内容になっています。

しかも、今回の 2020 年版は、 DX(デジタルトランスフォーメーション)への転換が強く求められるようになったことを反映して、 IT エンジニアとして…自分がどの方向を向いて、何をするべきかを考える上で、とても参考になるものになっています。そのため、できれば全編を( PDF 版はアンケートに回答すると無償でダウンロードできます)、まずは概要からでも構わないので、目を通しておくことをお勧めします。

ITエンジニアに対する需給バランス

まずは、自分自身の “仕事” に関係してくる IT エンジニアに対する需給バランスを確認しましょう。

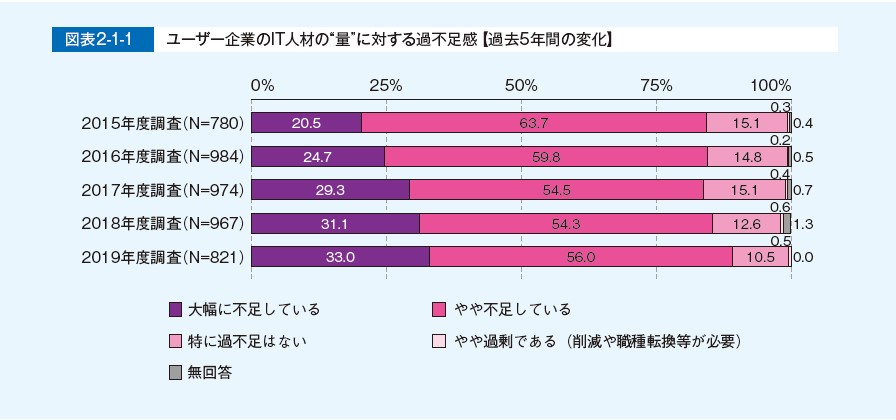

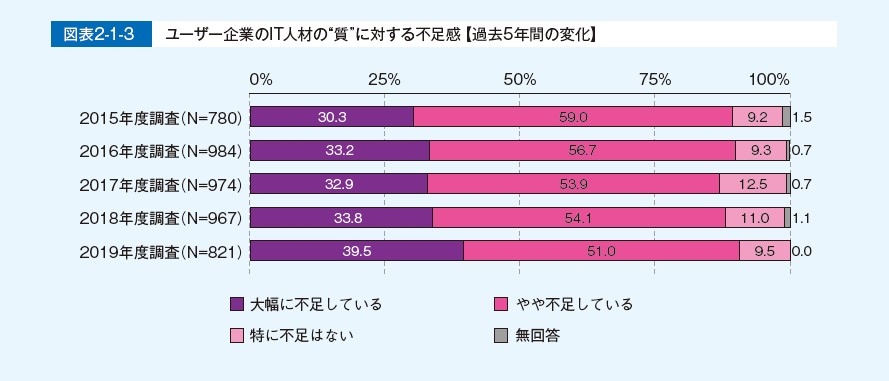

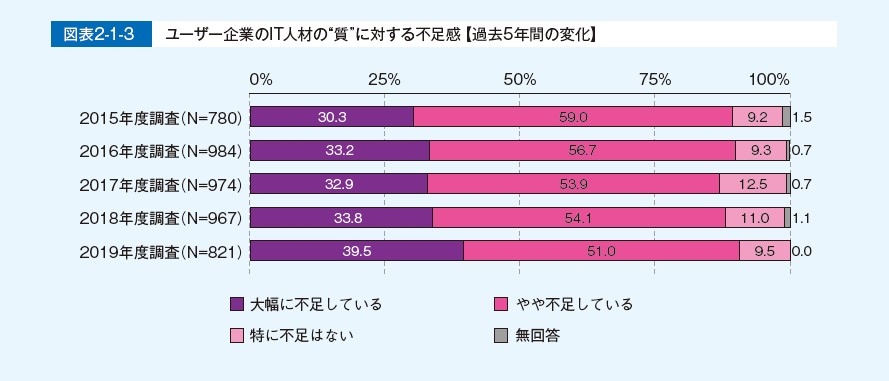

「第 2 部 第 1 章 2 節 ユーザー企業の IT 人材を取り巻く変化」では、ユーザー企業が、 IT 業務のうち企画・設計など上流工程を内製化する動きが顕著に上昇していることを示しています。それに伴ってでしょう、 IT 人材の “質量” ともに不足感が増しています。これは、他のデータと合わせて見ると明らかですが、ユーザー企業が競争力強化のために DX に取り組み始めている、もしくはその必要性を感じているからに他なりません。

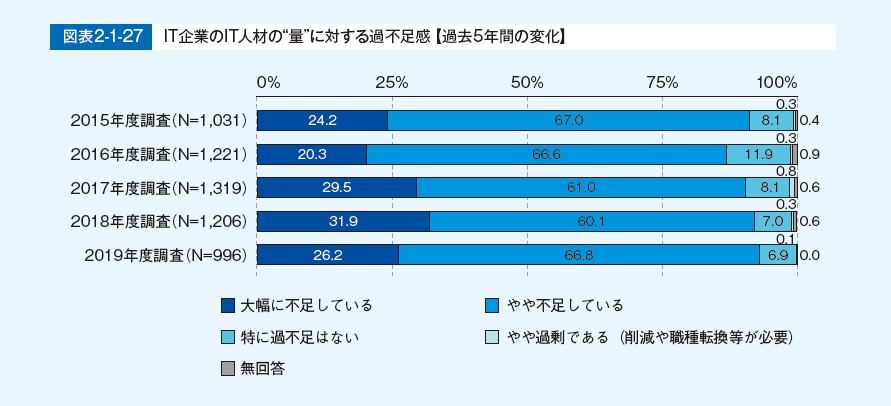

一方、ユーザー企業のニーズは、同時に IT 企業のニーズでもあります。したがって「同 3 節 IT 企業の IT 人材を取り巻く変化」でも、ユーザー企業同様、 IT 人材の “質量” ともに不足感も増しています。

これらのデータは、経済産業省が 2019 年 3 月に公表した「 IT 人材需給に関する調査の調査報告書」でも、 2030 年には最大で約 79 万人不足するという試算が出ていますし、特に、先端 IT 従事者の不足感が大きいことを示している点とも合致しています。以前からずっと言われてきたことが確認できますよね。筆者が肌で感じていることと相違ありません。

厚生労働省から公表されている有効求人倍率の推移(一般職業紹介状況)や、リクルートワークスの一般職業紹介状況「ワークス大卒求人倍率調査」によると、このコロナ禍で求人の落ち込みが見られますが、こと IT 企業に関していうと…リモートワークが可能な点、政府も今後 3 年間は IT に集中投資する意向を示したことなどで、この不足感はしばらくは解消されないと思います。

このような不足感は企業にとっては大きな課題ですが、 IT エンジニアにとっては一つの安心材料になるのではないでしょうか。

企業の IT エンジニア獲得戦略

人材が質・量ともに不足している環境下では、企業の取り得る戦略は “人材確保、人材育成の強化” になります。具体的には、既存社員のスキル転換やスキルアップ、優秀な社員の離職防止、有望もしくは優秀な社員の獲得を狙いますからね。

- 教育制度の充実

- 雇用環境や労働環境、福利厚生の充実による魅力アップ

しかし、その一方で…働き方改革は、教育制度を充実させること(就業時間内に研修を行う)のマイナス因子になりますし、労働者の権利強化は「勉強しろ!」という働きかけを阻害する要因にもなっています。今年( 2020 年)の 4 月からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用され、 6 月からは、俗にいうパワハラ法案も施行されましたからね。

そのあたりのバランスをどうとるのか?様々な戦略が考えられます。

どの戦略を取るのかは企業によって異なるので、 益々多様なものになっていくでしょう。

自分以外の IT エンジニアはどう考えているか?

このような環境下において、当の IT エンジニアはどう考えているのでしょうか?

特に、自分以外の…あるいは自分の見えている範囲のエンジニアはどう考えているのでしょう?

類は友を呼ぶので、どうしても自分の周囲がデフォルトだと思ってしまうんですよね。だから、時にはより多くのデータで世の中の趨勢を知ることも必要です。

そのあたりも IT 人材白書 2020 を読めば見えてきます。 IT 人材白書 2020 の「 4 節 学び直し・人材流動に関する意識調査」( P.085 ~ P.101 )によると、次のようなデータが取れたようです。

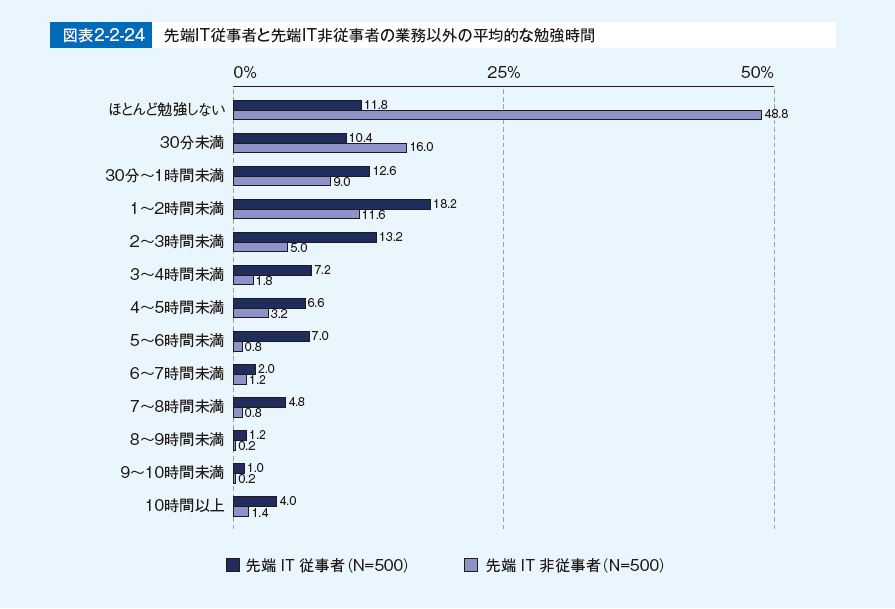

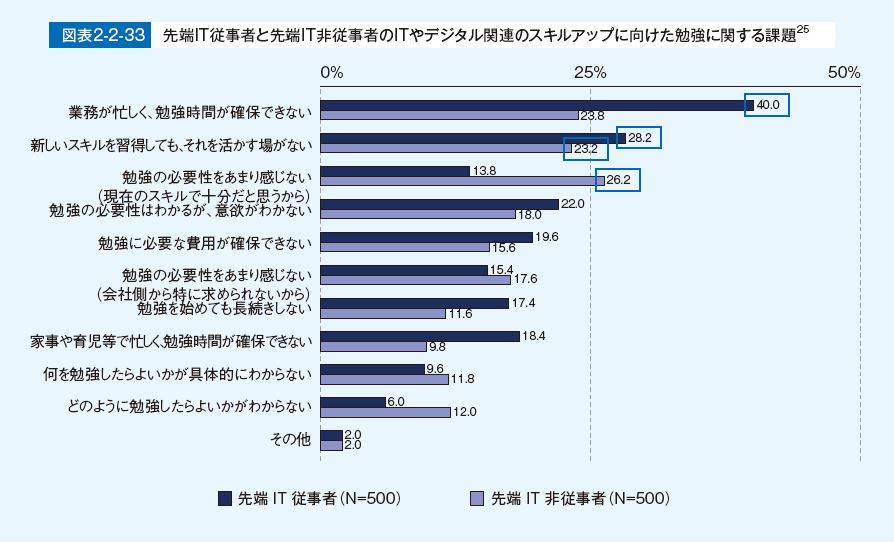

これらのデータは、先端 IT 従事者と先端 IT 非従事者に分けてデータを取っているのですが、図表 2-2-24 ではそれぞれの勉強時間が、図表 2-2-33 を見れば “自発的かどうか” 、 “モチベーションがあるかないか” がわかります。

先端 IT 非従事者の約半数が「ほとんど勉強しない」になっている点や、先端 IT 従事者は(今が旬なのでしょう)業務が多忙で時間が取れない中、必死で時間をやりくりして勉強している姿勢が見えています。

それに、”業務が忙しく” という理由は、先の人材不足からくるものなので、そこに巻き込まれると悩ましいですよね。また、家事及び育児等で忙しいという要因も、人生 100 年で考えれば…それを犠牲にするというのも本末転倒かなと。

しかし、「活かす場がない」、「必要性をあまり感じない」という理由だけの場合は、その人の思想や哲学によって変わってくるのかなと。

自発的に勉強している人、モチベーションの高い人は逆の発想をしているからです。筆者の知人の中でも、自発的に勉強する人の多くは「活かす場所は自分で作る」、「自分が必要性を感じない時には他人も必要性を感じていないはず。だとしたら逆に先行者利益を得るチャンス」と考えているからです。逆にモチベーションが高くなるようですね。

このあたりは、インターネットが登場してから言われていることです。インターネットが情報を得るために必要なものを画期的に変えたからです。

- インターネットが無い時代

- “お金” や “有利な環境” で情報量に差が付く

- インターネットがある時代

- “モチベーション” で情報量に差が付く

モチベーションは、お金では買えませんからね。

但し、こういう論調の IT 人材白書 2020 を読んで、ほとんど勉強しないITエンジニアが悪い、そうなってはいけないと考えるのは早計です。

IT エンジニアの働き方も多様化していきます。

こなれた技術だけでのんびり仕事をするという選択肢も無くなりはしないでしょう。全てのエンジニアが先端技術を学び、 DX を推進し、仕事以外でも勉強し続けなければ仕事にならないという世界ではないということも、実は、この IT 人材白書 2020 から読み取れます(その観点ではまとめてくれていませんけど)。

まぁ…自分に鞭打って “先端技術を勉強しなければならない” と考えるとしんどいですからね。誰もが勉強好きというわけでもありませんし。

もしも自分が「仕事以外では勉強したくない」と考えているのなら、後述するように、その自分の戦略に合致する企業を見つけ、そこで、自分らしい働き方をすることを考えましょう。この不足感は、それを可能にすることも示唆しています。

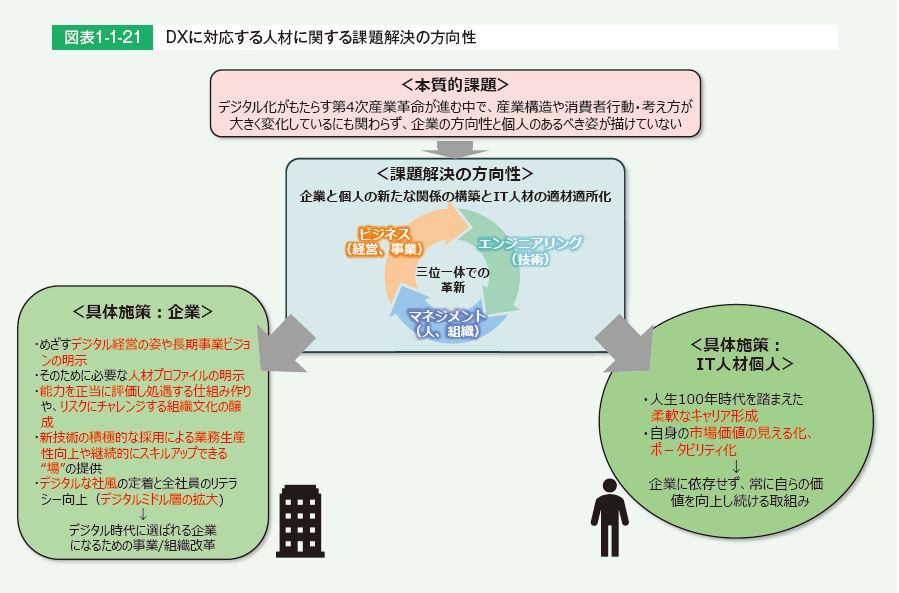

選ばれる企業、自分の価値を高めるために

ところで、この IT 人材白書 2020 の 22 ページでは、「 4. 選ばれる企業、自分の価値を高めるために」として、「企業も人も、お互い選ばれるようになりましょう」と提言しています。

これは、企業も個人も選ばれるためにお互い価値向上の取り組み、すなわち先端技術を学び DX を推進していきましょうという論調なのですが…もう少し拡大解釈して “個人” の立場から考えると…

自分の生き方に合致する企業を見つけよう!

ということになると思います。

先端技術や DX がすべてではありません。こなれた技術への需要がすぐになくなるわけでもありません。図表 2-2-33 のような状況でも成立しているわけですから。

今後は、人生 100 年で働き方も多様化していくし、企業も人材不足への対応で独自の強みを出しながら多様化していくでしょう。これまでのように「会社とは…」とか「働くということは…」というように画一的なものはどんどん無くなりつつあります。

そうなると重要なのは、お互いに相性の良い相手を選ぶこと、これに尽きます。

モチベーションが高く、自分の興味ある分野を勝手に勉強する人には、画一的な教育カリキュラムは合いません。逆に、会社でしか勉強したくないという人は、教育制度の充実した会社でないとスキルアップができないでしょう。お金を稼ぎたい人は先端技術を自ら習得すればいいし、そこそこの稼ぎで良いのでプライベートを充実させたいという IT エンジニアはスキルアップの圧力の無い会社で自分にあった仕事を全うすればいいと思います。

豊富で潤沢な仕事量があるわけですから、自分にあった働き方をすることができる。

加えて、企業の多様化が進めば、労働環境や労働条件を細部にわたって吟味することができるようになるということも…しっかりと考えた方がいいと思います。

そういうわけで。この IT 人材白書 2020 からは、そういう点も読み取れるので…モチベーションの高くない人も、ひとまずは安心しましょう!

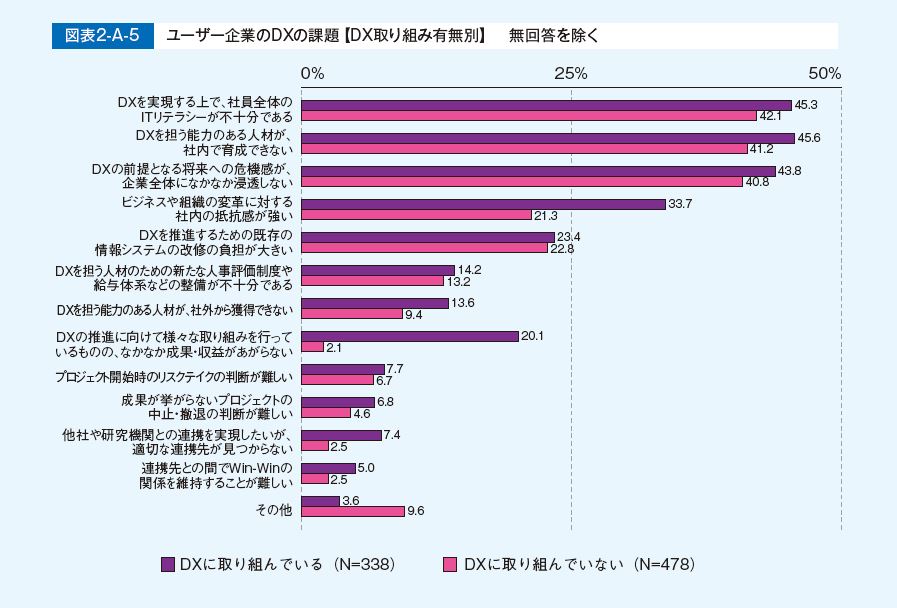

その上で、先端技術や DX には大きな可能性、一攫千金の可能性があることも示唆しています。若い方は狙ってみると面白いかなと。というのも、まだまだ DX には課題が多いからです(図表 2-A-5 )。課題を解決できる人材を目指すことは人生戦略の王道ですからね。

とりあえず情報処理技術者試験も

なお、「何を勉強したらいいのかわからない」という方には、 “とりあえず” 情報処理技術者試験をお勧めします。国動向に合致していますし、そんなに難しくはないし。

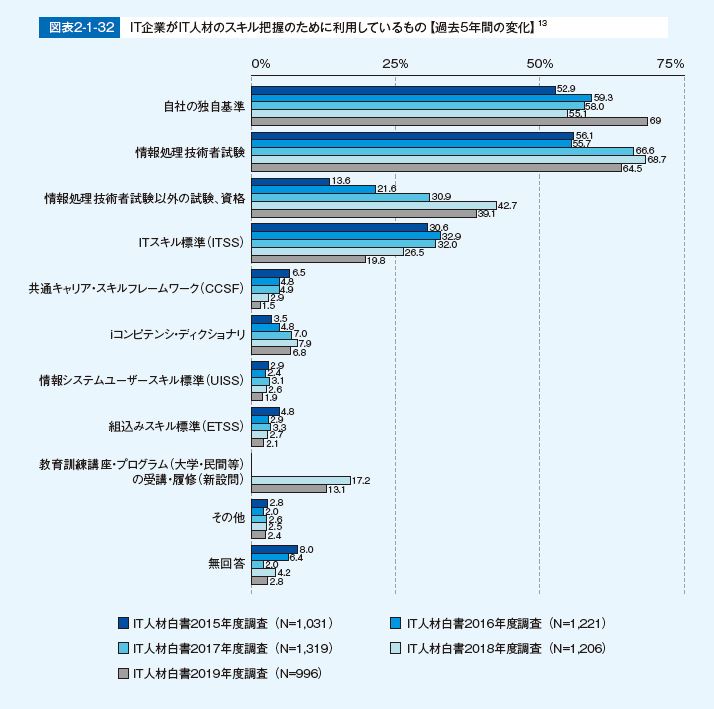

このデータから、企業もその重要性に気付いていることが伺えます。

情報処理技術者試験は、それこそ「活かす場がない」「必要性をあまり感じない」と考えてしまい、やる気にはならないかもしれませんが、前述のとおり「活かす場所は自分で作る」、「自分が必要性を感じない時には他人も必要性を感じていないはず。だとしたら逆に先行者利益を得るチャンス」と考えるのも悪くないと思います。

“とりあえず” 情報処理技術者試験 “も” 勉強しておくという程度で考えれば。

それだとノーストレスで気楽に、結果スキルアップしていることになりますから。

資格のカリキュラムというものは勉強しやすく考えてくれいるし、知識を体系化してくれているし、近い将来必要なことを厳選してくれているし、基礎でしかなくそんなに難しくないし…少なくとも何を深く勉強すればいいのかはわかるし。そんなに悪いものでもありません。

それに…そもそも資格制度って、必要性を感じていない時からたっぷり時間をかけて勉強させるツールですからね。必要ないと考えるのは当たり前。今の自分にはまだ必要ないものを、「資格には価値がある」「資格を取りたい」と…自分で自分を騙すため、自己暗示をかけるためのものなんです。

それができれば、モチベーションは高まります。

最初の方に書きましたが、今の時代、情報を得るためには “お金” や “環境” ではなく “モチベーション” 次第ですからね。考え方一つで、それが得られるというわけです。

必要性を感じない時から準備しておけば、必要性を引き寄せたり、必要性を感じるようになるまでに十分な備えができていたりするわけです。

そう考えれば、積極的に乗っかってセルフコントロールのために利用するのも悪くないでしょう。

株式会社エムズネット代表。 大阪を主要拠点に活動するITコンサルタント。本業のかたわら、大手IT企業のITコンサルタント、プロジェクトマネージャやITエンジニア向けに、資格対策研修やプロジェクトマネジメント研修などを実施している。

保有資格は、情報処理技術者試験全区分(累計30個、内高度系23個)をはじめ、IT コーディネータ、中小企業診断士、技術士(経営工学)、販売士1級 など多数。

- オフィシャルブログ

- 「自分らしい働き方」Powered by Ameba

- 主な著作

- 情報処理教科書 プロジェクトマネージャ(翔泳社刊)

- 情報処理教科書 データベーススペシャリスト(翔泳社刊)

- 情報処理教科書 高度試験 午後Ⅰ記述(翔泳社刊)

- ITエンジニアのための【業務知識】がわかる本(翔泳社刊)