特集1:AI人材をとりまく市場環境と実態

AIの導入期がおわる

数年前までは「AIの導入方法とは」や「失敗しないAI開発」といったタイトルのニュースばかりが溢れていましたが、最近は様々な分野で活用されるAIの事例も目立つようになってきています。

| 年 | 検索ヒットした記事数 |

|---|---|

| 2016年 | 318 |

| 2017年 | 666 |

| 2018年 | 705 |

また、これらの事例は一部の大手企業だけの話ではなく、これまで無名に近かった中小企業が手がけ、大きな商機を手にしているケースもあります。

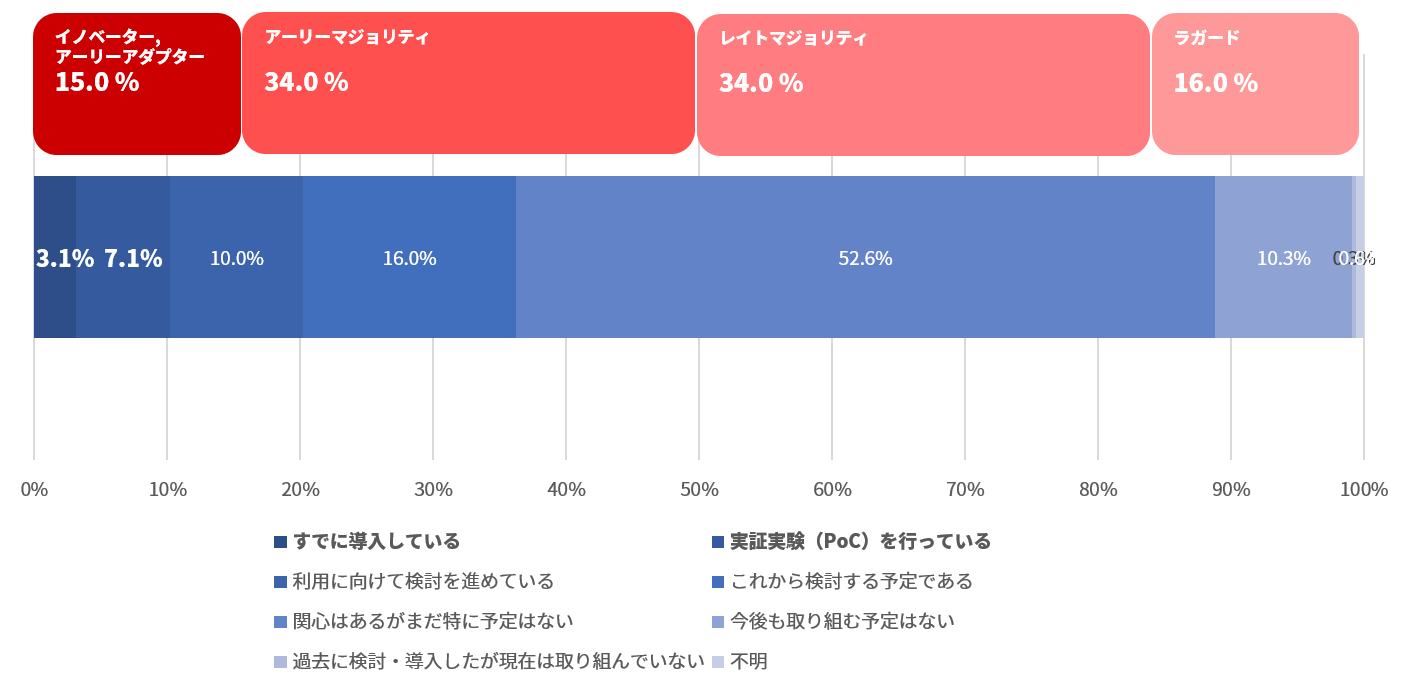

「AI社会実装推進調査報告書/AI白書2019(IPA刊行)」によると、

- “AIを導入している企業” は 3.1%

- “AIを導入している” 企業は “実証実験(PoC)を行っている” 企業を加えると 10.2%

です。

一方で、

- “AI導入に関心はあるがまだ特に予定がない” 企業は52.6%、

- “今後も取り組む予定はない” 企業が 10.3%

とあります。

AI 導入率の調査

調査対象

経済産業省 情報処理実態調査で調査対象となっている26業種(製造業、非製造業)の中から無作為抽出による5000事業者(内、有効回答数:350件)

(出典: AI社会実装推進調査報告書/AI白書2019(IPA)より)

この統計から、有名なキャズム理論からすると、アーリーアダプターが反応すると言われる 15% に近づき、日本において AIは導入期は終わろうとしている ことがわかります。

また、統計だけでなくニュース記事でもその傾向がうかがえます。

たとえば、以下の、AI導入企業 (三陽商会を例にしています) のニュースを、時系列でまとめると、

AI 導入企業にみる実装の進捗

2018/10/30 AIベンダーとの業務提携のニュース

三陽商会とABEJA、業務提携に関するお知らせ|株式会社ABEJAのプレスリリース

2019/06/13 業務提携後、実店舗で実験->改善を知らせるニュース

とあり、業務提携から、わずか8ヶ月程度で、業務の改善まで進んでいることがレポートされています。

AIの普及はインターネットの普及とは比較にならないほど短期間に進むはずであり、成長期に入りつつあるのではないかと思っています。

成長期を支える「AI人材育成」は手付かず

一方で、「AIのことがまだ良くわからない」や「そろそろAIについて学ばなければ/AI人材を育成していかなければ」というスタートラインにようやく立とうとしてる企業も多いのが事実です。

先程の統計情報「AI社会実装推進調査報告書/AI白書2019(IPA)」によると、「AIを導入するにあたっての課題」の中で “AIについての理解が不足している” が 68.4% と突出 しています。

世間でこれほどAIが騒がれているにも関わらず、ビジネスになっていないのは、単にAIについての理解不足から来るものなのかもしれません。

クロノスでは「AI × Data活用研究会」という会員制の会合を定期的に開催していますが、会員企業の大半がAIについての理解をする段階であり、AIの製品やサービスに着手できている企業はほんの一握りです。

とはいえ、ゆくゆくAIもインターネットの普及と同じ状況になるのであれば、待っていてもいいだろうと構えていてはいけません。

『AIはデータが鍵 』 になります。

早くスタートを切った企業はその分、多くのデータを蓄積できますが、スタートが遅れた企業はデータの蓄積が遅れ、その分、精度の高いAIが作れず、他社に比べて商機を著しく逃しかねないのです。

今後ますますAIのビジネスは加速し、ここ2〜3年の間に今とは比べものにならないくらいAIエンジニアの需要も高まってくるでしょう。そのときには、嫌でもAIに取り組まざるを得なくなるはずです。

来るときのために、まずはAIのことを知る人材を育成するところからスタートしましょう。

label 次の特集記事

株式会社クロノス 関東事業部 ゼネラルマネージャ

「研修の受講者だけではなく、受講された方のお客様にまで、広く多くの笑顔を作る」をモットーにIT企業の技術研修やPM研修などを担当。

最近はAIの研修やセミナーにも多数登壇・講演の実績がある。

- 著作

- [記事]AI人材育成(トレタン)

- [記事]AIでシステム開発はこう変わる(AINOW)

- [書籍]Seasar2によるWebアプリケーションスーパーサンプル(SBクリエイティブ)

- [雑誌]eclipseパーフェクトマニュアル(技術評論社)

- [記事]Webの上のポジョをシームレスにつなぐJBoss Seam(@IT)

- [記事]IT人材の必要性と効果的な採用方法(@人事)

- など